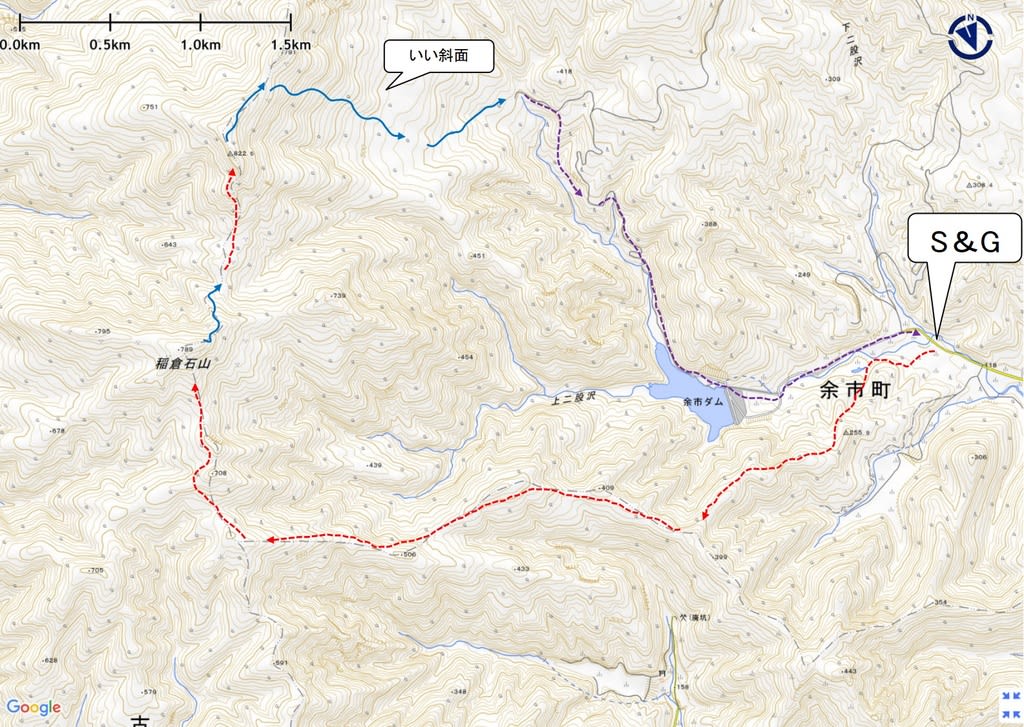

富士型山を登った時に、改めて徳富岳を考えた。

奥にある上に、アプローチ地点からの地形が複雑で扱いに困る山だ。

あちこちの山に行っているうちに、真冬は除雪していなくても、春先になると除雪が入る道があることをなんとなく感じていた。

「徳富ダムへの道もそろそろ除雪されているのではないか。」と思い、代替え案も用意しつつ行ってみると、当たり。

ダム横まで車が入れた。

午前中は、曇り予報だが天気は保証されている。

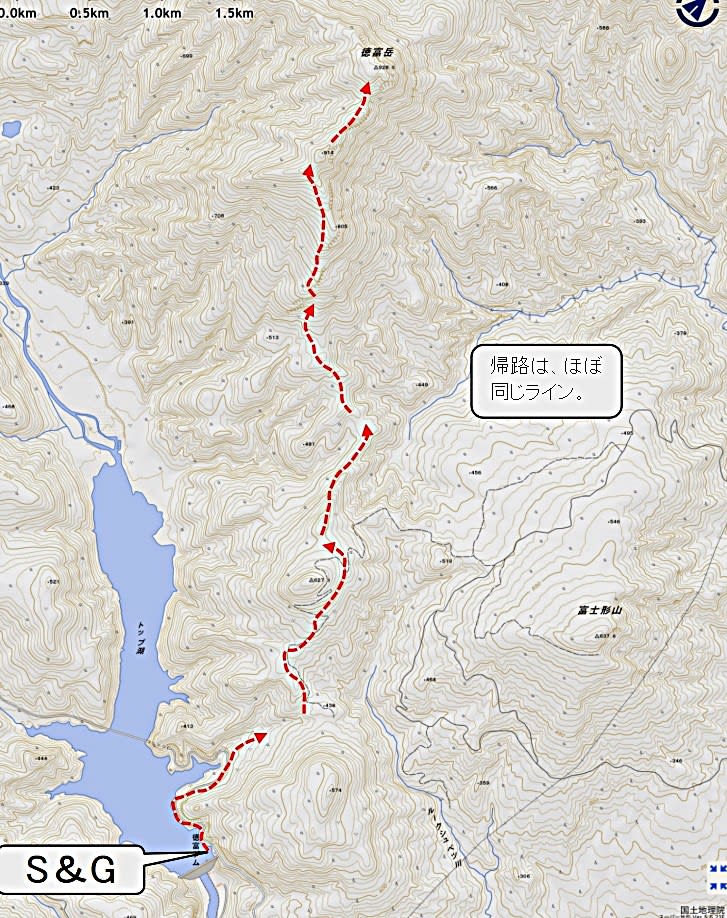

喜び勇んで、ダム横の道を進む。

広い沢型地形を歩き、438mへ向かう。

左岸の森は歩きやすかった。

438mに着くと、地図の点線道がなんとなく確認できた。

木はまばらなので、あまり道を気にせず歩きやすいところを歩く。

627m三角点ピークは東側をトラバース。

平らなところに、沢が突きあがる周囲の地形がかっこいい。

その先の細尾根は、ほぼ真上を行くが、何度か左側の急斜面に下りてトラバースを強いられた。

徳富岳南の914から南に伸びる尾根に取り付くために広い平らな地形を進む。

Co500m辺りで徳富岳が見えた。

かっこいいね。

さらに進むと、914から南に伸びる尾根が近づいてくる。

稜線の黒いところが地形図の崖マーク。

急な斜面をシールを付けて上がる。

真冬なら厳しい急斜面もこの時期は登りやすい。

そして稜線。

広々と歩きやすい。

笹藪に押しのけられた雪庇崩れに、春の命と雪の抵抗を感じながら進む。

914mポコにたどり着いた。

徳富岳ピークを臨む。

手前のコルがけっこう深い。

真ん中のポコはトラバースで行けそう、とか、ピーク左の斜面いいね、などと言いながら、歩き出す。

徳富岳ピーク。

ポワンとして。丸くて広い幸せピーク。

街から眺めると、急峻な激しさが目に付くのに印象が全く違っておもしろい。

風があるので、風よけ昼食砦作ってピークランチ。

テーブル&背もたれ付きの快適スペース。

気温は高いので風が当たらなければ幸せそのもの。

1時間近く滞在したか。

眺めが広がるのを待ったが、残念ながら白めの世界が続いた。

しかし雪はよく滑る。

トップ湖を眺めながら、シューと滑った。

ピンネや隈根尻に目をやりながら快適に滑った。

雪庇から下へ降りる斜面は大当たり。

変化の多い標高差400mを楽しめた。

雪がベトつきだす。

ときどき歩きや登りがあるが、ウロウロ板は強い。

薄くなった登りトレースを探したり、楽なラインを見い出したりしながら、最初に上がった沢型に戻った。

1日中徳富ダムをちらちら見ながら過ごした日が終わる。

行きたいけど、奥深く、どうやって行こうか悩む山だった。

チャンスをねらって行けてよかった。