今年も恒例の2024年ベストテンの発表です。ベストテンというものは選出された作品の良否より選者の人となりを赤裸々に暴いてしまうという側面があって、みごとにそれが現れた堂々のベストテンとなりました。そういうことをちょっと自負して、みなさんの今後鑑賞の参考ににしていただければ幸いです。

ベストテン選定にあたっての基準等は以下のとおり。(健)

1.対象は原則として2024年1月から12月にかけて関西で劇場公開された新作映画(本邦初公開を含む)とし、劇映画に限らずドキュメンタリ、アニメーションを問わない。

2.当該ブログ・メンバー7人にそれぞれベスト作品10本(10本に満たない場合は10本以内)を選んでもらった。

3.作品名のうしろにかっこ書きで監督名を添えた。外国映画の場合はそれに加えて製作国を入れた。製作国はIMDBに従ったが、近年出資者が多国籍に渡る例が多く、多数の場合は一部省いた。

【久】

◆日本映画

1位「夜明けのすべて」(三宅唱)

2位「お母さんが一緒」(橋口亮輔)

3位「ぼくが生きている、ふたつの世界」(呉美保)

4位「愛に乱暴」(森ガキ侑大)

◆外国映画

1位「落下の解剖学」(ジュスティーヌ・トリエ/フランス)

2位「枯れ葉」(アキ・カウリスマキ/フィンランド、ドイツ)

3位「ミツバチと私」(エスティバリス・ウレソラ・ソラグレン/スペイン)

4位「関心領域」(ジョナサン・グレイザー/アメリカ、イギリス、ポーランド)

5位「オッペンハイマー」(クリストファー・ノーラン/アメリカ)

6位「夜の外側 イタリアを震撼させた55日間」(マルコ・ベロッキオ/イタリア)

7位「花嫁はどこへ?」(キラン・ラオ/インド)

8位「ビニールハウス」(イ・ソルヒ/韓国)

9位「ぼくとパパ、約束の週末」(マルク・ローテムント/ドイツ)

10位「西湖畔に生きる」(グー・シャオガン/中国)

【HIRO】

◆日本映画

1位「碁盤斬り」(白石和彌)

2位「PERFECT DAYS 」(ヴィム・ヴェンダース)

3位「悪は存在しない 」(濱口竜介)

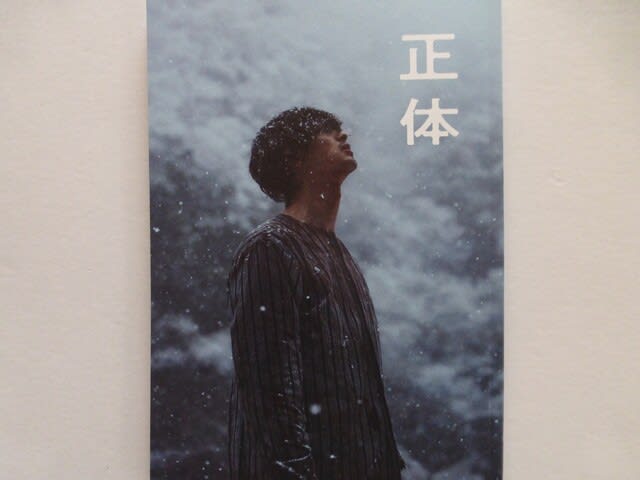

4位「正体」(藤井道人)

5位「侍タイムスリッパー」(安田淳一)

6位「Cloud クラウド」(黒沢清)

7位「恋するピアニスト」(宮川麻里奈)

8位「カラオケ行こ!」(山下敦弘)

9位「夜明けのすべて」

10位「カラフルな魔女」(小松荘一良)

◆外国映画

1位「オッペンハイマー」

2位「ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ」(アレクサンダー・ペイン/アメリカ)

3位「枯れ葉」

4位「哀れなるものたち」(ヨルゴス・ランティモス/イギリス、アメリカ、アイルランド)

5位「落下の解剖学」

6位「ビニールハウス」

7位「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」(グレッグ・バーランティ/アメリカ)

8位「インサイド・ヘッド2」(ケルシー・マン/アメリカ)

9位「ウィッシュ」(クリス・バック、ファウン・ヴィーソーンソーン/アメリカ)

10位「ジョーカー フォリ・ア・ドゥ」(トッド・フィリップス/アメリカ)

【kenya】

◆日本映画

1位「アイミタガイ」(草野翔吾)

2位「ぼくのお日さま」(奥山大史)

3位「青春18×2 君へと続く道」(藤井道人)

4位「身代わり忠臣蔵」(河合勇人)

5位「碁盤斬り」

6位「劇場版 おいしい給食 Road to イカメシ」(綾部真弥)

7位「四月になれば彼女は」(山田智和)

8位「正体」

9位「スオミの話をしよう」(三谷幸喜)

10位「スマホを落としただけなのに 最終章 ファイナルハッキングゲーム」(中田秀夫)

◆外国映画

1位「パスト ライブス/再会」(セリーヌ・ソン/アメリカ、韓国)

2位「枯れ葉」

3位「関心領域」

4位「シビル・ウォー アメリカ最後の日」(アレックス・ガーランド/アメリカ)

5位「ヒットマン」(リチャード・リンクレーター/アメリカ)

6位「ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ」

7位「本日公休」(フー・ティエンユー/台湾)

8位「オッペンハイマー」

9位「12日の殺人」(ドミニク・モル/フランス)

10位「コンクリート・ユートピア」(オム・テファ/韓国)

【アロママ】

◆日本映画

1位「52ヘルツのクジラたち」(成島出)

2位「アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師たち」(上田慎一郎)

3位「夜明けのすべて」

4位「侍タイムスリッパ―」

5位「ラストマイル」(塚原あゆ子)

6位「アイミタガイ」

7位「碁盤斬り」

8位「ぼくのお日さま」

9位「あんのこと」(入江悠)

10 位「朽ちないサクラ」(原廣利)

◆外国映画

1位「落下の解剖学」

2位「関心領域」

3位「オッペンハイマー」

4位「メイ・ディセンバー ゆれる真実」(トッド・ヘインズ/アメリカ)

5位「ブルックリンでオペラを」(レベッカ・ミラー/アメリカ)

【KOICHI】

◆日本映画

1位「青春ジャック 止められるか、俺たちを2」(井上淳一)

2位「本心」(石井裕也)

3位「猫と私と、もう一人のネコ」(祝大輔)

4位「ラストマイル」

◆外国映画

1位「時々、私は考える」(レイチェル・ランバード/アメリカ)

2位「枯れ葉」

3位「オッペンハイマー」

4位「シビル・ウォー アメリカ最後の日」

5位「Shirely シャーリー」(ジョゼフィン・デッカー/アメリカ)

【春雷】

◆日本映画

1位「夜明けのすべて」

2位「カラオケ行こ!」

3位「ブルーピリオド」(萩原健太郎)

4位「ぼくのお日さま」

5位「悪は存在しない」

6位「侍タイムスリッパー」

7位「正体」

8位「最後の乗客」(堀江貴)

9位「ペナルティループ」(荒木伸二)

10位「辰巳」(小路紘史)

◆外国映画

1位「動物界」(トマ・カイエ/フランス)

2位「人間の境界」(アグニエシュカ・ホランド/ポーランド、フランスほか)

3位「シビル・ウォー アメリカ最後の日」

4位「ジョーカー フォリ・ア・ドゥ」

5位「落下の解剖学」

6位「哀れなるものたち」

7位「瞳をとじて」(ビクトル・エリセ/スペイン)

8位「ビニールハウス」

9位「ヒット・マン」

10位「ドッグマン」(リュック・ベッソン/フランス)

【健】

◆日本映画

1位「Cloud クラウド」

2位「ぼくのお日さま」

3位「悪は存在しない」

4位「青春ジャック 止められるか、俺たちを2」

5位「正体」

6位「カラオケ行こ!」

7位「HAPPYEND」(空音央)

8位「朽ちないサクラ」

9位「お母さんが一緒」

10位「アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師たち」

◆外国映画

1位「オッペンハイマー」

2位「夜の外側 イタリアを震撼させた55日間」

3位「ソウルの春」(キム・ソンス/韓国)

4位「美しき仕事」(クレール・ドゥニ/フランス)

5位「無名」(チェン・アー/中国)

6位「関心領域」

7位「ジョーカー フォリ・ア・ドゥ」

8位「憐れみの3章」(ヨルゴス・ランティモス/イギリス、アイルランド)

9位「落下の解剖学」

10位「ありふれた教室」(イルケル・チャタク/ドイツ)