読者のみなさん

「あけましておめでとうございます」

常連読者のみなさんにご挨拶をしておきたかったのだ

今朝もいつもと変わらない時間に起床したのだ

ここ最近の私は基本的に五時起きなのだ

雑煮やおせち料理などの仕込みが済んでいるので食事の支度は楽なのだ

洗濯や料理などもすっかり板に付いたという感じなのだ

人は慣れるものだと思う

そんな感じで起き抜けに少し時間があったのでギターを爪弾いていたのだ

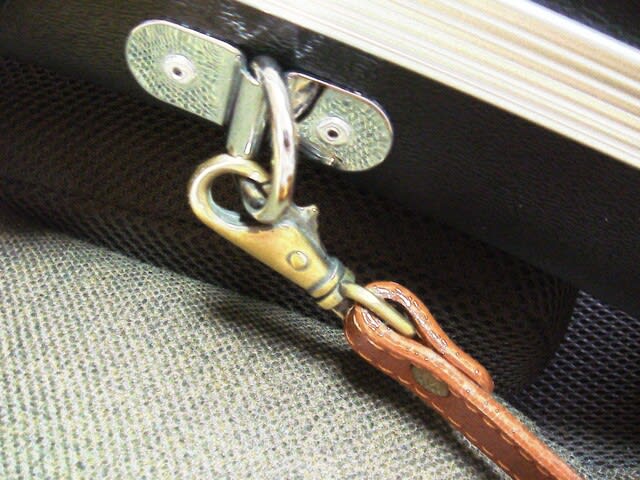

現在のファーストギターは知人から託されたオベーション

とにかく弾き易いギターなのだ

ボディが薄いので寝転んで弾くことも容易なのだ

私の中ではアコギとエレキの中間という捉え方なのだ

個性的な三角ネックだが弾き込むことで手に馴染む

持ち運び用にケースを改造したのだが実際には家弾きが多い

いざという時に持ち出せるという安心感があれば良いと思う

このギターのひとつの特長はプリアンプなのだ

40年以上前のプリアンプの実力は如何に?

プリアンプの音が悪いならばエレアコの意味がない

これは現代のエレアコにも通じる部分だと思う

エレアコに関してはアコギ弾きの中でも賛否が分かれる部分

生粋のアコギ好きはエレアコ仕様を嫌うことも多い

余計なパーツが鳴りを阻害するという持論なのだ

基本的にエレキ発想の私はこの辺りに関しては気にならない

結果として好みの音が出ればそれで良いと思っているのだ

このギターはプリアンプの仕様はそのままに細部に手を加えている

電池ケースの移動は画期的なのだ

本来はボディの奥の方に位置している

手が届き難いのだ

その辺りに時代を感じてしまう

ジャックにシールドを挿入することで電源がOnになる仕様

意外に電池の持ちが良いようだ

弦は色々と試してみたがダダリオの定番に落ち着いた

結局のところ、エレキもアコギも定番が扱い易い

これが私の結論なのだ

音色の変化や弾き心地を弦に求める必要はない気がする

弾き手側がギターに寄せるという発想が必要だと感じているのだ

弦の値段も高騰しているようだ

特に値段が高い高級弦を選ぶ意味が感じられない

練習不足の人に限って道具に拘る傾向がみられるようだ

繰り返しになるが足りない部分が技術と知恵で補うのだ

ブライトな音が欲しければピッキングの方法を考えてみる

ダダリオの弦は奥深い、懐が深い弦だと感じる

定番という響きを軽んじる傾向がみられるが長年に渡り定番で有り続ける意味を考えてみると良いと思う

値段が高い弦が良いのは当たり前だがその性能を最大限に引き出すにはそれ相応の技術が必要ということも事実

これはギター本体にもいえること

値段が高いギターを買えば上手く弾ける、良い音が出るほどギターは甘くない

世のすべてのギター弾きがその高い壁で悪戦苦闘しているのだ

練習はその壁を越えるひとつの方法でしかないのだ

脱線しそうなのでこの辺で・・・

使えるエレアコは宅録でも武器になる

アコギはマイク録りが基本だがセッティングが難しい

加えて準備と片付けが面倒臭い

エレキと同等に扱えるエレアコは簡単で良いと思う

時間が許すならばマイク録りとライン録りを併用するこも可能

宅録においても選択肢が増えることは良いことだと思う

持ち運びには少し大きいが間違いなく名器だといえる

私は過去に何台か同じ機種を買い換えているのだ

BR-80も同様なのだ

出番を待っているようなエフェクターを買うくらいならこれを買う

作曲というと敷居が高いが録音ならば初心者にも受け入れ易い

過去に100回くらい力説しているが録音しなくては上手くならない

上手くなる為には自分が下手だということを知ることが大事

弾いている時には脳の能力の半分以上は演奏に当てられる

下手な人ほどその割合が高い

演奏で一杯いっぱいということなのだ

そんな状態で自身の演奏を客観的に聴くことなど無理

ギター弾きの多くは演奏の善し悪しに関わらず耳が良い

耳が良いとは聴力の話ではないのだ

音楽を聴き分ける耳を持っているという意味なのだ

読者のみなさんも音楽聴き取りにはそれなりに自信があると思う

そもそも音楽が好きでなければ自分でギターを弾こうと思わない

良い意味でギター弾きはプチ変人なのだ

ギターも芸術の端っこに属していると感じる

今回はエレアコをピックで弾いているのだ

実は洗い物などで指先が割れてしまったのだ

そんなこんなで指弾きが出来ない状態なのだ

それでもアコギが弾きたいという苦肉の策が『ピック弾き』なのだ

ピックでガンガンに弾くストロークプレイと区別したい

”ピックで奏でるアルペジオ・・”

エレキで培ったテクがアコギで活きているのだ

所謂、”弦の弾き分け”なのだ

エレキのテクがアコギへ

アコギのテクがエレキへ

互いにフィードバックしているのだ

少なくとも私にとっては両刀は良い結果を生んでいる

今回のサンプル音源はレッドツェッペリンの曲なのだ

マイナーな曲なのでうるさく言う人も少ないと思う

『TANGERINE』という曲なのだ

三枚目のアルバムに収録されているのだ

使われているコードはAmやGなど至ってシンプルなのだ

弦を弾き分けることでメロディを浮き立たせているのだ

オルタネイトは勿論のこと、ダウンから入るピッキングも駆使している

楽譜にはピッキングの方向まで指示していない

多くのTAB譜ではこの辺りの詳細を省略することが多い

あとは耳コピであり弾き手のセンスが問われる部分なのだ

異常なまでの完コピに拘る人がいるがナンセンスなのだ

特にバンドアンサンブルの中で録られているアコギでは他の楽器とミックスされて曲になっていることも多い

この曲も後半にかけてベースやドラムが絡んでくる

それをギター一本で表現するのだ

コピーにおけるアレンジは弾き手のセンスが問われる作業なのだ

自称ベテランでもこの作業が不得意な人も多い

TAB譜どおりにしか弾けない

非常に合理的なアプローチなのだ

勉強で喩えるならば理系的な発想なのだ

決まった答えに向かって好き進む

ギターは文系なのだ

読書感想文のような曖昧さが欲しい

弾き手が10人いれば10通りの答えがあっても良いと思う

十人十色なのだ

今回はBR-80を使用したのだ

先にも述べたようにシールドを使ったライン録り

ステレオトラックを使用しディレイでダブリングの効果を作ってみた

ピンポンディレイのタイムを短くするのだ

これはエレキのマルチでも使える裏技なのだ

音に厚みが加わるのだ

妙な小細工をするくらいならば迫力がある音が得られる

こんな発想もギター弾きのセンスなのだ

音作りが苦手な人は答えが決まっていないのだ

「レスポールも好きだけどストラトも好きだぜ」

「ハムも好きだけどシングルの音も捨てがたい」

わかったような事を言っているが実はわかっていない

それ故に音作りがブレるのだ

自分が好きな音、理想の音が明確ならば音作りは簡単なのだ

実機のエフェクターでも一緒なのだ

アンプが変わっても本筋はブレないはず

準備(セッティング)に時間がかかる人も迷い人なのだ

作業が遅いのではない

答えが決まっていないだけなのだ

レストランにいって注文で迷う人と一緒なのだ

何が食べたいのか?を決めてからお出かけすれば良いだけの話

ギターは生活の延長線上にあるのだ

実は性格や行動などが如実に反映されているものなのだ

またまた脱線してしまった・・

そんなこんなで新年早々に録音してみたのだ

ギター側はフルテンにしてみた

トーンもフルだが思ったほど耳に痛くない

馴染んできたのだろうか?

非常に温かく音楽的な音を奏でてくれる