読者のみなさんはギターのメンテが得意だろうか?

ギターのメンテが苦手な人は意外に少なくないようだ

ベテランが得意でビギナーが苦手ということもない気がする

メンテに関しては推奨値のようなものがあるがセンスがものをいう

ギターの演奏と同様に弾き手のセンスが問われるのだ

ギターの種類や演奏に興味がある人は多いがメンテに関心がある人は少ない

良い音や良好な演奏性の核には適切なメンテがあることを忘れてはならない

良いメンテを行う為に必須事項がある

それは

”良い状態のギターを知ること・・”

正しくメンテされたギターを体と脳に刻み込むのだ

すべてを完璧に管理するのは難しい

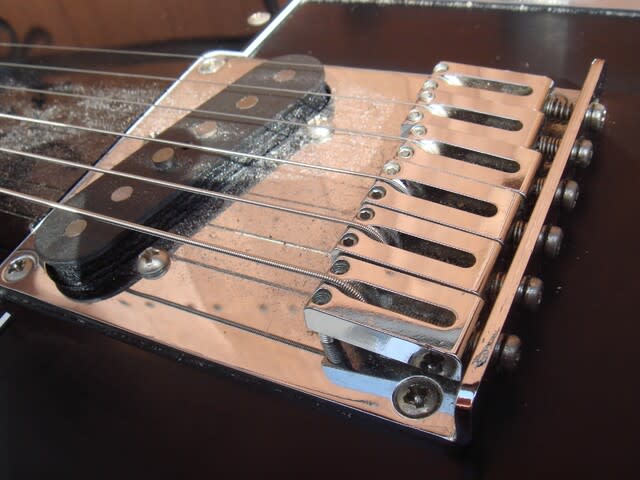

メンテで外せない部分はネックとサドルの調整

ネック側は適切な反りを導き出す、サドルは最終的な弦高を決める重要な作業になる

最近の指板は表面のカーブが緩い

ヴィンテージ系のような急な曲線は流行らない

フラットに近い指板は弦高が下げやすい

弦高を下げても弦がビビり難いのだ

チョーキング時などの音詰まりも解消する

ハイスペックなギターにはローポジとハイポジで指板の曲面を変えているモデルもあるようだ

古いタイプのギターほど指板のカーブがきつい傾向がみられる

どんな意図があったのだろうか?

ドラゴンテレキャスは59年製のテレキャスを元に設計されている

ヴィンテージスペックながらも指板のカーブは緩い

こんな部分にもペイジ師匠の拘りが見え隠れしているのだ

盟友ジェフベック氏から譲り受けた後で細部を好みに調整(改造)している

ペイジ氏は特にネック周辺に関する拘りが強い

プロの多くはほんとうにネックを重視する

ミリ単位でネックの厚みやカーブが気になるようだ

まさに極めたプロの領域なのだ

プロのドライバーがハンドルに拘るような感じだろうか?

プロのドライバーに厚みがあるハンドルカバーなどを巻き付けている人は少ない

私もネックに関してはかなり拘るタイプなのだ

廉価ギターの何本かは現物を見ないで買ったものも多い

購入後に気に入らなければ躊躇なく手放してしまうことも多かった

むしろ、気に入らないギターほど新品同様で手放す

気に入らないギターの改造ほど無駄なものはない

まさに無駄な抵抗なのだ

実際に手に取って選んだにも関わらずに手放したギターもある

それはレスポールなのだ

まぁ、色々な意味で良い経験だったと思う

どんな些細な経験も無駄ではないと思う

ネットで100万回レスポールの検索をしている人よりも私の方が詳しい

手に対してネックが太いギターはある意味で挑戦なのだ

足が短い人がサドルが高い自転車を買うような感じに近い

弾けなくはない、乗れなくはないが・・・

それは自分にとってベストではないということ

ネックが好みならば、半分くらいは自分に合ったギターだと断言できる

良いギターの条件は『生鳴り』なのだ

アンプに通すエレキでも生の響きは重要なのだ

「アンプに通した音がイイ感じなら生音は関係ないね」

良く耳にする言葉なのだ

演奏性を重視する為に弦高を下げた場合にビビりが生じる

それを回避した言い訳的なフレーズなのだ

ビビりが出ているギターは間違っても良いギターとは呼べない

ナット、フレットなど何かしらのトラブルを抱えている

ビビりを解消する為に弦高を高く調整するケースもある

限度を超えた弦高は良い状態とはいえない

希にネックが妙な感じでねじれている場合にも高い弦高で逃げることがある

ビビりの確認方法は一択なのだ

アコギのように指で強く弦を弾く

開放弦とローポジまでのビリつきをチェックするのだ

お馴染みのコードを押さながら強めに弦を弾いてみる

特定の箇所でビビる場合には少し弦高を上げてみるのだ

特にプレーン弦の響きに注目してみると良いと思う

バランスが良いギターはプレーン弦の鳴りが良い

巻き弦の迫力に負けていない

「エレキの場合にはアンプ通すからね」

「生音が小さくても気にしなくていいよ」

悪徳な楽器店の逃げ口上なのだ

開放弦をバランス良く弾いてみる

次に7フレットまでの押弦の音を確認してみる

実践的なコードの鳴りをチェックしてみると良いと思う

私は良く使うEとAに拘る

特にAには拘りがある

人差し指で2フレットを押さえ小指で5フレットを押さえるポジションは私の頻出の押弦フォームなのだ

この響きが悪いギターは弾く気も起きない

適当なコードを押さえてピックでジャカジャカ弾くようなスタイルでは何も分からない

そもそも、そんな弾き方ではどんなギターでも良く聞こえてしまう

生音の重要性を再認識すべきだと思う

ボディ材の素材の違いや指板の材の違いが如実に音に表れる

私は自宅用としてアッシュ材のテレキャスとアルダー材のストラトを愛用している

恐ろしいくらいに音の傾向と響きが異なる

ブリッジなどの構造も少なからず影響していると思うがボディやネックの状態が大きいと思う

テレキャスとストラトはそもそもの構造が異なるがネックやサドルの調整には共通点が多い

同じような感じで調整しているのだ

フェンダースケールという共通点のメリットが大きいように思う

最近はメンテ系のブログや動画が極端に減った気がする

メンテが気になる人が減っているのだろうか?

メンテのネタを発信する人も受信する人も減っているのだ

時代は変わっていくもの

最近は楽器店でも店舗でメンテ出来る店が減った

お店側は作業効率の為だと銘打っているが・・

実際のところはどうなのだろうか?

メンテに精通した店員さんの確保が難しくなっているような気もする

ギターは好きだがメンテは苦手・・・

運転は好きだが整備には詳しくない・・・

何となく似ているのだ

簡単な部分には飛びつくが難しい部分や地味な部分を嫌う

現代人にありがちな傾向に思える

「ギターって派手だから好きだぜ~」

「ステージで目立っちゃうぜ~い」

みんながプレイヤーになりたがる

ギターの調整をすることはギター弾きの醍醐味だと思う

自分の好みに鉛筆を削るようなもの(古いね)

自分のギターは自分が一番知っているのだ

手持ちのギターを調整できてこその一人前だと思う

メンテが完璧なギターは想像以上に弾き易い

場合によると今まで弾けなかったフレーズが簡単に弾けるようになることもある

嘘のような本当の話なのだ

メンテの重要性は他人から教えられるものではない気がする

「ん~ なんか弾き難いんだよなぁ」

「何でだろ? どこが悪いんだろ?」

メンテの基本は疑問を持つこと

メンテに無関心な人の多くはそもそも疑問を持っていない

ある意味では幸せな人なのだ

「俺のギターって最高だぜ~」

「カッコいいぜ~ 惚れるわ」

私は良くも悪くも常にウジウジとギターのことを考えているのだ

良くも悪くも悶々とした気持ちでギターと向き合っているのだ

どんなに調整しても納得できない自分がいるのだ

「もっと良い状態があるんじゃないかな?」

欲が溢れ出す

つねに正解を探し続けているのだ

いまだに正解が見つからない

ギターが楽しく奥深い部分はその追従性

弾き手である自分自身が成長すればギターも変化するのだ

非常に当たり前のことを言っているのだ

「良さげなギター買えば上手くなれるんじゃね?」

よくある勘違いなのだ

私はそれを知っているのだ

というか気づいたのだ

私が身の丈をこえるようなギターを求めない理由がそこにある

まだまだ、修業の身なのだ

いい加減、何十年もギターと接しているが修行中なのだ

またまた、脱線してしまったが・・・

読者のみなさんもお時間があるならばメンテを行うことをお勧めしたい

「メンテって良く分からないんだよね」

という方はプロに点検を任せることをお勧めしたい