ジミヘンの音作りについてちょっとした疑問があるのだ

ジミヘンといえばファズフェイスは欠かせない

4年という短いキャリアのなかで幾つかのファズを使っていたようだ

プロデビューの頃にはゲルマニュウムトランジスタのファズだったようだ

最終的には代名詞にもなっているシリコントランジスタのファズに落ちつくのだ

ファズフェイスも年代で色々な仕様があるようだ

結局のところ、オリジナルの音は誰にも分からないのが現状なのだ

ファズくらい経年変化が激しいエフェクターはないようだ

その野太い音から

”大雑把なエフェクター・・”

だと思っている人も多いようだ

実はファズくらい繊細なエフェクターはない

ギターのボリュームに少し触れるだけで音色が激変するのだ

ジミヘンはワウ→ファズという順番に接続していたようだ

実はそのまま鵜呑みにして真似をすると思った音にならない

ワウがまったく効かないのだ

さらに甲高い音で発振してしまう

アンプのフィードバックのような感じなのだ

ファズを前に持ってくる事で解決できるが・・・

ファズ本来の野太い音がスポイルされてしまう

魅力が半減してしまう

実は『バッファ』という言葉がキーワードになってくるのだ

詳しくはネットで検索していただきたい

私の100倍くらい詳しく説明しているサイトに出会えると思う

ジミヘンは『ユニヴァイブ』という揺れ系のエフェクターを常に通していたのだ

実はこのエフェクターにバッファ回路が内蔵されていたのだ

ジミヘンがその辺りの理屈を知ったうえで使っていたかは不明なのだ

当時、ロジャーメイヤーというエンジニアがジミに色々とアドバイスをしていたのだ

いずれにしても何らかの工夫が不可欠になってくるのだ

ファズは難しいエフェクターなのだ

音作りも難しいうえに色々と制約が多いのだ

私のファズフェイスだが上記のように接続すると激しく発振するのだ

それでもワウを使いたい・・・

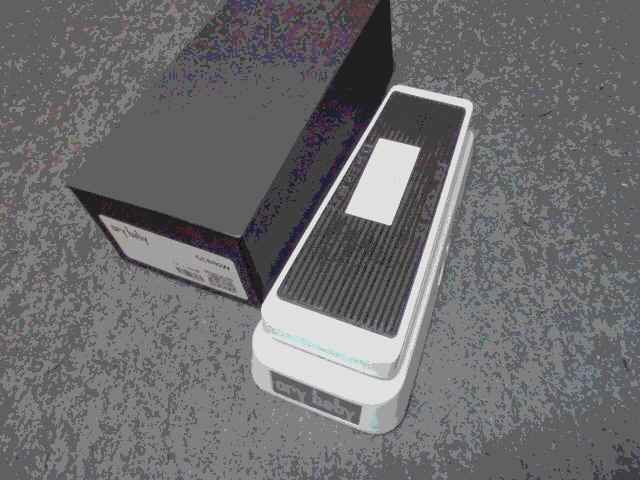

そこで登場するのがMXRのファズなのだ

何と本体にバッファ回路が内蔵されているのだ

別途にバッファを接続する必要がない

ファズフェイスとMXRのファズを状況で使い分けているのだ

これで問題は解決したのだ

今回の音源はジミヘンのセオリー通りに接続しているのだ

さらにGT-100内蔵のユニヴァイブで音を揺らしてみたのだ

かかりを浅く設定したので隠し味という感じだが・・・

気持ち良い揺れを生んでいるのだ

前回の音源も再度アップしてみた

ちなみにコチラの音源は丸いファズの音なのだ

聴きくらべていただきたい

ジミヘンといえばファズフェイスは欠かせない

4年という短いキャリアのなかで幾つかのファズを使っていたようだ

プロデビューの頃にはゲルマニュウムトランジスタのファズだったようだ

最終的には代名詞にもなっているシリコントランジスタのファズに落ちつくのだ

ファズフェイスも年代で色々な仕様があるようだ

結局のところ、オリジナルの音は誰にも分からないのが現状なのだ

ファズくらい経年変化が激しいエフェクターはないようだ

その野太い音から

”大雑把なエフェクター・・”

だと思っている人も多いようだ

実はファズくらい繊細なエフェクターはない

ギターのボリュームに少し触れるだけで音色が激変するのだ

ジミヘンはワウ→ファズという順番に接続していたようだ

実はそのまま鵜呑みにして真似をすると思った音にならない

ワウがまったく効かないのだ

さらに甲高い音で発振してしまう

アンプのフィードバックのような感じなのだ

ファズを前に持ってくる事で解決できるが・・・

ファズ本来の野太い音がスポイルされてしまう

魅力が半減してしまう

実は『バッファ』という言葉がキーワードになってくるのだ

詳しくはネットで検索していただきたい

私の100倍くらい詳しく説明しているサイトに出会えると思う

ジミヘンは『ユニヴァイブ』という揺れ系のエフェクターを常に通していたのだ

実はこのエフェクターにバッファ回路が内蔵されていたのだ

ジミヘンがその辺りの理屈を知ったうえで使っていたかは不明なのだ

当時、ロジャーメイヤーというエンジニアがジミに色々とアドバイスをしていたのだ

いずれにしても何らかの工夫が不可欠になってくるのだ

ファズは難しいエフェクターなのだ

音作りも難しいうえに色々と制約が多いのだ

私のファズフェイスだが上記のように接続すると激しく発振するのだ

それでもワウを使いたい・・・

そこで登場するのがMXRのファズなのだ

何と本体にバッファ回路が内蔵されているのだ

別途にバッファを接続する必要がない

ファズフェイスとMXRのファズを状況で使い分けているのだ

これで問題は解決したのだ

今回の音源はジミヘンのセオリー通りに接続しているのだ

さらにGT-100内蔵のユニヴァイブで音を揺らしてみたのだ

かかりを浅く設定したので隠し味という感じだが・・・

気持ち良い揺れを生んでいるのだ

前回の音源も再度アップしてみた

ちなみにコチラの音源は丸いファズの音なのだ

聴きくらべていただきたい