本日、二話目なのでお間違いなく・・・

時間がある時には出来る限りギターについて語りたいと考えているのだ

同時に『音源』もお届けできれば良いなぁ・・と思っているのだ

巷に溢れる音楽系ブログと私のブログが異なる点は

『オマケ音源付き』という部分なのだ

ギター好きの読者の皆さんの中には

「文章などどうでも良いからギターを聴かせてよ・・」

という方も多いと思う

筆者としては

”文章の理解を深める為の音源・・”

という感じで捉えているのだ

話は変わるが・・・

数年前に購入したエレアコも楽しく弾いているのだ

それ以前はマルチエフェクターに内蔵されている『擬似アコギ』のエフェクトで代用していたのだ

楽曲作りにおいてアコギ系の音も不可欠だと思う

「本物のアコギの方がもっとリアルだと思いますね・・」

「弦の鳴りとかまったく違いますからね~^^」

打ち込みのベース音源の時とまったく同じ流れなのだ

素人のDAW制作にも色々な考え方があるのだ

お金をかけずに安上がりに趣味を楽しむ・・・

という人も多いのだ

音色のリアルさを追求しなければDAWソフトは『オールインワン』の利便性を兼ね備えているのだ

私の場合には生のバンドのようなリアルさを追求したいと考えているのだ

鍵盤が主体の人とは目指す方向性が異なるのだ

あくまでもギターがメインという事になる

お兄さんの勧めで『FAITH』という英国製のエレアコを購入したのだ

アコギにハードケースはお約束なのだ

電車などで移動する人はセミハードタイプのソフトケースを別途購入するようだ

主に車で移動する私の場合には不要なのだ

むしろハードケースの方が何かと都合が良いのだ

有名ブランドのような知名度はないが・・

かなり良く出来たギターなのだ

アコギに関しての知識は浅いがギターの基本的な部分に関しては熟知しているつもりなのだ

基本的な部分というのはフレットの処理や音程、各部の作り込みといった部分なのだ

アリア同様,価格の割には贅沢な仕様になっているのだ

指板などはエボニーを使用しているようだ

トーカイのレスカスにも言えるがローズとは異なる趣が感じられるのだ

現在ではかなり貴重な材になっているようだ

少量生産だからこそ実現できる贅沢なのだと思う

大手のギターメーカーが苦手な『小回り』なのだ

個性という点でも良いと思う

他の人と同じギターに抵抗を感じる人にも向いている

私の場合にはその辺りはあまり気にしないが・・・

隣の高校生が私と同じギブソンのチェリーを持っていても気にならない

同じメーカーのギター・・という部分が共通点なのだ

ユーザーの手に渡った時からギターは刻一刻と変化するのだ

メンテや弾き込み具合でもまったく別のギター(鳴りやバランス)になるのだ

脱線しそうなのでこの辺で・・・

その他の仕様も豪華なのだ

主に高級ギターに多く採用されている『貝殻の縁取り』なのだ

音に影響する部分ではないが良い感じなのだ

アコギの頂点であるマーチンでもこのような仕様のギターがあるが・・・

概ね80万円以上の価格帯に採用されているのだ

マーチンにとって40万円前後は『庶民のギター』という感覚なのだと思える

これはギブソンにもいえるのだ

指板の『インレイ』(ポジションマーク)などもプラスチック製だったりするのだ

音に関係のない部分にお金をかけないというコンセプトを感じるのだ

むしろ性格が細かい日本人向けの為に作られた日本製のギターの方が豪華だったりする事も多々あるのだ

トーカイなどはヘッドのロゴやインレイもすべて天然の貝殻を使用しているのだ

作り込みという部分では完全にギブソンを凌駕しているのだ

アコギでもエレキ同様に自分好みに調整することが可能なのだ

エレキの場合にはドライバーなどの工具で簡単に調整できるのだ

失敗しても何度でもトライ&エラーを繰り返せるのだ

まぁ、初心者の場合には完全にデフォルトの状態を忘れて、

とんでもない調整に落ちつく事も多々あるが・・

いつもの楽器店のお兄さんはとても親切なのだ

『あれ?このギター変だなぁ・・』

と思った時には積極的に声かけを行っているそうだ

異常な弦高やネックの反りが『狙い』かどうかを確認しているそうだ

レイボーンのマニアなどは極太ゲージ故にかなりネックが反ったストラトを愛用しているらしい

それはそれで本人は満足しているのだ

店員さんのアドバイスが『余計なお世話』という場合も少なからずあると思う

私も以前に極限まで弦高を下げ、ネックを極力真っ直ぐにしていた時に質問されたことがあるのだ

「これって考えがあるんですか?」

私は即答なのだ

「速弾き仕様にしてみたんだよね」

「押弦のロスを最小限に抑えた仕様だよ」

お兄さんも納得なのだ

近年の私のメンテには迷いやブレはまったくないのだ

意図というものが非常に明確なのだ

当たり前のことだと感じていたが・・・

多くの素人ギター弾きはこの辺りに落ち着きがないとお兄さんが指摘していた

「決まった弦もゲージもないし・・オクターブもいい加減ですね」

「ネックなんかもどこを触ったのは分からないけど・・反ったままです」

USA製のギターの良さを知り尽くしているからこそ悲しい気持ちになるようだ

売上だけが上がれば良い・・という何処かの楽器店とは違うのだ

ギターの『その後』が非常に気になるようだ

話は戻るが・・・

アコギの調整でもっとも難しいのが弦高調整なのだ

人工象牙のサドルを使用しているのだ

プラスチック製とは明らかに鳴りとサスティンが異なるのだ

初心者でも分かるレベルなのだ

当然ながら弦高を上げることはできない

詰め物なのをする事で弦高を上げることもできるが・・・

詰め物が音の伝達のロスになるのだ

まさに本末転倒のメンテになってしまう

サドルの面がブリッジの溝と密着することが大前提になるのだ

とにかくフラットに削るという作業が不可欠なのだ

多くの失敗は削り過ぎなのだ

実はアコギのメンテに不慣れだった私も一回失敗しているのだ

エレキに慣れているが故に弦高を下げ過ぎてしまったのだ

アコギの弦高を下げると弾き易さは格段にアップするが鳴りが弱くなってしまうのだ

エレキのように機器で音を増幅させるという概念がアコギにはないのだ

とにかくボディん鳴りが命なのだ

その為に弦も張りが強いアコギ専用の弦を用いるのだ

以前に実験的にエレキ用の弦を張ったことがあるのだ

エレキ並みにチョーキングなどができるようになったが・・・

音は酷いものだった・・

結局、削り過ぎたサドルを最初から『成形』したのだ

サドルの成形はAAレベルらしい

アコギのナット作りはAAAという難易度なのだ

最近のアコギはサドルでオクターブ調整をするような構造になっているのだ

ヤスリで山の位置を調整するのだ

この辺りの作業も職人さんのレベルなのだ

基本的に素人が触る部分ではないらしい

私の場合には何でも自分でやってみたいのだ

フレット交換のように大がかりな道具が必要な作業は潔く諦めるようにしているのだ

サドル調整のようにヤスリ数種類で可能な作業には積極的にチャレンジするのだ

失敗しても再び購入すればよいという強みも後押ししているのだ

2度目のチャレンジにして結果オーライだったのだ

アコギのメンテ術を一つクリアしたのだ

エレアコとアコギの違いはプリアンプなのだ

ライブなどの大音量に対応した仕様だが・・・

自宅などの宅録でもかなり活躍するのだ

エレキ同様にライン接続なのだノイズレスなのだ

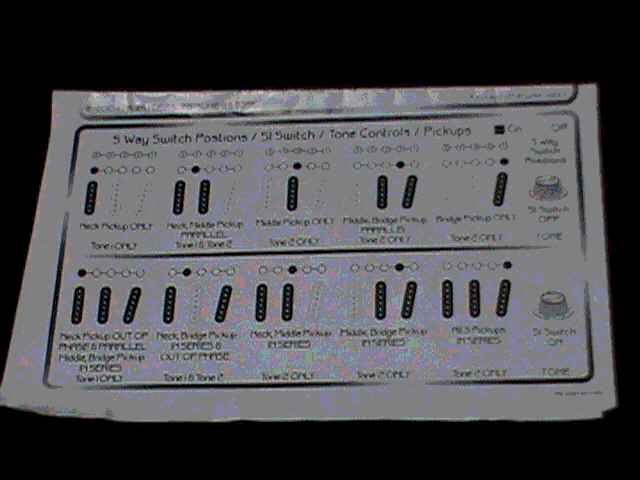

zoomのアコギ専用の外部プリアンプなのだが・・・

このような機器を使えばラインとマイク録りを両立させることが可能なのだ

エレキ用のように派手なエフェクトは少ないが・・

アコギの音色に特化したエフェクト群がかなり好印象なのだ

アコギ特有の『箱鳴り』が再現できるのだ

クラプトンが愛用しているような小型のマーチンの空気感なども作れるのだ

ギブソンなどの大型ボディの鳴りも可能なのだ

実はマーチンもギブソンも本格的に弾いたことがないのだ

それでも何となく音の違いというか・・雰囲気は伝わってくるのだ

まぁ、簡易的なイコライザーとして捉えても良いと思うのだ

ペグなどもグローバー製なのだ

ツマミ部分は桜の木を使用しているらしい

エレキでもロトマチックタイプのペグの場合、アフターパーツとして交換が可能なのだ

グローバー製のペグは簡単に高級感が演出できるという理由で格安のギターに用いられることも多いのだ

実はここが落とし穴なのだ

現代は何でもコピーできる時代なのだ

残念ながらかなりの数でコピー品が流通しているようだ

「俺のもグローバーだけど・・偽物かな?」

という方も多いと思う

正直な話、チューニングが安定しているならば気にすることもないと思う

ペグの可動部分のガタや音程の不安定などを感じたならば疑う余地は十分だといえる

見分け方は非常に難しいのだ

ソックリさんもあれば字体が明らかに異なる個体も多いのだ

格安ギターの中には6個のペグの中の数個が異なるという笑えない事実もあるのだ

そんなギターが店頭に並んでいる楽器店の場合にはギターよりも店員さんのスキルと意識が心配なのだ

実はそんなアルバイト感覚の店員さんも少なくないのも事実なのだ

”プロフェッショナル・・”

という意識が欠落しているのだ

良いギターを購入するには『良い楽器店』選びが前提になると思う

管楽器部門の店員さんにギターの質問をしても仕方がない

その逆も然りなのだ

ギター売り場を担当している店員さんも微妙なのだ

エレキ、アコギ、ベース、ウクレレ・・・

お客の側としてはすべての弦楽器に精通していると思い込んでいるのだ

実はこれが落とし穴なのだ

趣味としてエレキを弾いている店員さんにアコギの質問をしても?という場合が多いのだ

アコギ好きの店員さんにピックアップの質問を投げかけても同様なのだ

ましてやウクレレの知識など皆無に等しい場合が多いのだ

もちろんプロだけにカタログスペック的な質問には対処できるのだ

当然ながらチューニングなどもお手の物なのだ

カタログスペック程度の知識ならば来店するお客さんも知っているのだ

お客さんが知りたい部分はもっとディープな部分である事を多くの店員さんは知らないのだ

知る気もないと思うが・・・

ギターの知識や経験が少ない店員さんに改造などの相談をしても徒労に終わるのだ

改造未経験という場合も多々あるのだ

「何で改造するの?」

という否定的な人も多いのだ

「メーカー製に間違いはないでしょ?」

メーカー製のギターに必ず『大人の事情』が存在するのだ

商売だけに利益最優先なのだ

ギターとして成立しているが100点ではない場合が多いように感じられる

買う側がそれで満足しているならばそれも良いと思うが・・・

やはり、ギターを購入するにしてもリペアを依頼するにしても信頼が置ける知識豊富なお店が安心なのだ

お店(会社)の顔が店員さんなのだ

店員さんの知識を試す?簡単なフレーズがあるのだ

「あの・・このギターのマシンヘッドってどこのですか?」

以前に私のブログでも『マシンヘッド』という言葉を使った気がするのだ

マシンヘッドとはペグの正式名称なのだ

ギターのメンテ系専門書などではこの辺りを忠実に表現している書籍もある

初心者向けの場合にはあえてペグという表現を用いることも多い

「ペグって何?」

という方も多いと思う

”ペグ≒糸巻き・・”

語源はクラシックの弦楽器に由来しているのだ

ウクレレなどの伝統的な糸巻きもペグと呼ぶことがある

まぁ、最近では総称してすべてペグという表現に統一されているが・・

「マシンヘッドって何ですか?」

と聞き返してくる店員さんも少なからずいると思う

ギターの腕前は知らないが勉強不足であることは否めない

以前にある楽器店で人工象牙について質問したことがあるのだ

仕事の都合でいつもの楽器店に行くことができなかったのだ

どうしても当時中にサドルの成形がしたかったのだ

「タスクって何ですか?」

当然ながら、その楽器店では取り寄せになるとの事だった

知らない商品を仕入れるはずもないのだ

話の流れからその店員さんはエレキ弾きという印象を受けたのだ

アコギ弾きが何を求めているのか?

そんな事は関係なのだ

実際にその楽器に触れていない人からは有用な情報は得られないのだ

ベースも同様なのだ

「今までピック弾きをしていたんですけど・・・」

「なんかスラップに目覚めちゃって・・・・」

「スラップに特化したベースってありますか?」

いつもの楽器店のお兄さんならば即答なのだ

場合によるとどんなベーシストに憧れているのか?

宅録なのか?ライブ派なのか?

経験値はどのくらい?

その他にも質問項目は多岐にわたるのだ

最終的には予算の相談という事になるのだ

店員さんとしてブレがないのだ

ブレの無さが信頼に繋がっているのだ

私が気に入って通い詰めている理由の一つなのだ

そんなお兄さんが仕入れと検品を担当しているのだ

悪いギターに出会ったことがないのだ

悪い部分は店頭に並べる前に微調整するようだ

それもでダメな場合は仕方なくB級品として並べることもあるようだ

いずれにしてもギターの状態を把握して販売しているのだ

そんなお兄さんも何本かアコギを所有しているらしい

100本越えのエレキほどは入れ込んでいないようだ

テイラーの中堅機種を筆頭に数本・・・

その中の一本が私と同じFAITHのエレアコなのだ

私のブログを読み終わった後でネット検索する方も多いと思うが・・・

実はこのギターは『特別仕様』なのだ

ネットで販売されているギターとは生産国も作業工程も別物という逸品なのだ

当然ながら値段も高いのだ

値段を抜きにして購入前にテイラー製のエレアコと弾き比べて選んだのだ

テイラーの半額以下という価格だが質感では勝っていると感じたのだ

ギターには値段以外に感じる部分があるのだ

それが重要だと常々思っているのだ

アコギ弾きでは押尾コータロー氏のプレイに惹かれる

世界に通用する一流ギタリストの一人であることは間違いない

むしろ、ギターを知らない家族の方がファンだったりするのだ

そんなイメージで弾いてみたのだ

今回の本文とは無関係な音源だが・・・

過去の楽曲からランダムに5曲ほど抽出してみたのだ

改めて聴き返してみると作った時期で作風が異なるのが興味深いのだ

かなり打ち込みに傾倒していた時期なのだ

最近はツェッペリンの多大な影響でバンド形態に拘って楽曲を制作しているのだ

いずれにしても自宅で気軽に音楽制作ができる時代になった事は歓迎すべきことだと思うのだ

そこそこのスペックのパソコンと音楽制作ソフトだけでこのくらいの音楽は誰にでも簡単に作れるのだ

”これからギターを始めたい・・”

という方にとっては非常に遠い道のりだと思うが・・

すでに何となくギターが弾けるという場合には非常に現実的な世界だと思うのだ

ギター練習用のオケを作って練習に取り組んでいる素人ギター弾きも多いようだ

楽しみ方は千差万別だといえるのだ

「難しいんじゃないの?」

と思われる方も多いと思うが・・・

生まれて初めてパソコンの初期設定をした時くらいのレベルなのだ

私自身も音楽系の学校に通った経験もないし教則本を徹底的に勉強した覚えもないのだ

ギターにもいえるのだ

大昔の歌本に付録として付いていたコードブックでコードの押さえ方を学んだくらいなのだ

とにかく好き嫌いなく色々なジャンルの音楽を聴くことが大切だと考えているのだ

まぁ、勉強という意識で音楽を聴いた事はないが・・・

日曜日の午後の暇潰しとしてお楽しみいただきたいと思うのだ

今回はギターの弾き直しはないのだ

かなり下手な時期の音源もあるが大目にみていただきたい

時期的にマルチはzoomの二世代前のモデルを使用していると思う

ギターはすでに手放してしまった安ギターなのだ(アイバニーズの3万円かな?)

時間がある時には出来る限りギターについて語りたいと考えているのだ

同時に『音源』もお届けできれば良いなぁ・・と思っているのだ

巷に溢れる音楽系ブログと私のブログが異なる点は

『オマケ音源付き』という部分なのだ

ギター好きの読者の皆さんの中には

「文章などどうでも良いからギターを聴かせてよ・・」

という方も多いと思う

筆者としては

”文章の理解を深める為の音源・・”

という感じで捉えているのだ

話は変わるが・・・

数年前に購入したエレアコも楽しく弾いているのだ

それ以前はマルチエフェクターに内蔵されている『擬似アコギ』のエフェクトで代用していたのだ

楽曲作りにおいてアコギ系の音も不可欠だと思う

「本物のアコギの方がもっとリアルだと思いますね・・」

「弦の鳴りとかまったく違いますからね~^^」

打ち込みのベース音源の時とまったく同じ流れなのだ

素人のDAW制作にも色々な考え方があるのだ

お金をかけずに安上がりに趣味を楽しむ・・・

という人も多いのだ

音色のリアルさを追求しなければDAWソフトは『オールインワン』の利便性を兼ね備えているのだ

私の場合には生のバンドのようなリアルさを追求したいと考えているのだ

鍵盤が主体の人とは目指す方向性が異なるのだ

あくまでもギターがメインという事になる

お兄さんの勧めで『FAITH』という英国製のエレアコを購入したのだ

アコギにハードケースはお約束なのだ

電車などで移動する人はセミハードタイプのソフトケースを別途購入するようだ

主に車で移動する私の場合には不要なのだ

むしろハードケースの方が何かと都合が良いのだ

有名ブランドのような知名度はないが・・

かなり良く出来たギターなのだ

アコギに関しての知識は浅いがギターの基本的な部分に関しては熟知しているつもりなのだ

基本的な部分というのはフレットの処理や音程、各部の作り込みといった部分なのだ

アリア同様,価格の割には贅沢な仕様になっているのだ

指板などはエボニーを使用しているようだ

トーカイのレスカスにも言えるがローズとは異なる趣が感じられるのだ

現在ではかなり貴重な材になっているようだ

少量生産だからこそ実現できる贅沢なのだと思う

大手のギターメーカーが苦手な『小回り』なのだ

個性という点でも良いと思う

他の人と同じギターに抵抗を感じる人にも向いている

私の場合にはその辺りはあまり気にしないが・・・

隣の高校生が私と同じギブソンのチェリーを持っていても気にならない

同じメーカーのギター・・という部分が共通点なのだ

ユーザーの手に渡った時からギターは刻一刻と変化するのだ

メンテや弾き込み具合でもまったく別のギター(鳴りやバランス)になるのだ

脱線しそうなのでこの辺で・・・

その他の仕様も豪華なのだ

主に高級ギターに多く採用されている『貝殻の縁取り』なのだ

音に影響する部分ではないが良い感じなのだ

アコギの頂点であるマーチンでもこのような仕様のギターがあるが・・・

概ね80万円以上の価格帯に採用されているのだ

マーチンにとって40万円前後は『庶民のギター』という感覚なのだと思える

これはギブソンにもいえるのだ

指板の『インレイ』(ポジションマーク)などもプラスチック製だったりするのだ

音に関係のない部分にお金をかけないというコンセプトを感じるのだ

むしろ性格が細かい日本人向けの為に作られた日本製のギターの方が豪華だったりする事も多々あるのだ

トーカイなどはヘッドのロゴやインレイもすべて天然の貝殻を使用しているのだ

作り込みという部分では完全にギブソンを凌駕しているのだ

アコギでもエレキ同様に自分好みに調整することが可能なのだ

エレキの場合にはドライバーなどの工具で簡単に調整できるのだ

失敗しても何度でもトライ&エラーを繰り返せるのだ

まぁ、初心者の場合には完全にデフォルトの状態を忘れて、

とんでもない調整に落ちつく事も多々あるが・・

いつもの楽器店のお兄さんはとても親切なのだ

『あれ?このギター変だなぁ・・』

と思った時には積極的に声かけを行っているそうだ

異常な弦高やネックの反りが『狙い』かどうかを確認しているそうだ

レイボーンのマニアなどは極太ゲージ故にかなりネックが反ったストラトを愛用しているらしい

それはそれで本人は満足しているのだ

店員さんのアドバイスが『余計なお世話』という場合も少なからずあると思う

私も以前に極限まで弦高を下げ、ネックを極力真っ直ぐにしていた時に質問されたことがあるのだ

「これって考えがあるんですか?」

私は即答なのだ

「速弾き仕様にしてみたんだよね」

「押弦のロスを最小限に抑えた仕様だよ」

お兄さんも納得なのだ

近年の私のメンテには迷いやブレはまったくないのだ

意図というものが非常に明確なのだ

当たり前のことだと感じていたが・・・

多くの素人ギター弾きはこの辺りに落ち着きがないとお兄さんが指摘していた

「決まった弦もゲージもないし・・オクターブもいい加減ですね」

「ネックなんかもどこを触ったのは分からないけど・・反ったままです」

USA製のギターの良さを知り尽くしているからこそ悲しい気持ちになるようだ

売上だけが上がれば良い・・という何処かの楽器店とは違うのだ

ギターの『その後』が非常に気になるようだ

話は戻るが・・・

アコギの調整でもっとも難しいのが弦高調整なのだ

人工象牙のサドルを使用しているのだ

プラスチック製とは明らかに鳴りとサスティンが異なるのだ

初心者でも分かるレベルなのだ

当然ながら弦高を上げることはできない

詰め物なのをする事で弦高を上げることもできるが・・・

詰め物が音の伝達のロスになるのだ

まさに本末転倒のメンテになってしまう

サドルの面がブリッジの溝と密着することが大前提になるのだ

とにかくフラットに削るという作業が不可欠なのだ

多くの失敗は削り過ぎなのだ

実はアコギのメンテに不慣れだった私も一回失敗しているのだ

エレキに慣れているが故に弦高を下げ過ぎてしまったのだ

アコギの弦高を下げると弾き易さは格段にアップするが鳴りが弱くなってしまうのだ

エレキのように機器で音を増幅させるという概念がアコギにはないのだ

とにかくボディん鳴りが命なのだ

その為に弦も張りが強いアコギ専用の弦を用いるのだ

以前に実験的にエレキ用の弦を張ったことがあるのだ

エレキ並みにチョーキングなどができるようになったが・・・

音は酷いものだった・・

結局、削り過ぎたサドルを最初から『成形』したのだ

サドルの成形はAAレベルらしい

アコギのナット作りはAAAという難易度なのだ

最近のアコギはサドルでオクターブ調整をするような構造になっているのだ

ヤスリで山の位置を調整するのだ

この辺りの作業も職人さんのレベルなのだ

基本的に素人が触る部分ではないらしい

私の場合には何でも自分でやってみたいのだ

フレット交換のように大がかりな道具が必要な作業は潔く諦めるようにしているのだ

サドル調整のようにヤスリ数種類で可能な作業には積極的にチャレンジするのだ

失敗しても再び購入すればよいという強みも後押ししているのだ

2度目のチャレンジにして結果オーライだったのだ

アコギのメンテ術を一つクリアしたのだ

エレアコとアコギの違いはプリアンプなのだ

ライブなどの大音量に対応した仕様だが・・・

自宅などの宅録でもかなり活躍するのだ

エレキ同様にライン接続なのだノイズレスなのだ

zoomのアコギ専用の外部プリアンプなのだが・・・

このような機器を使えばラインとマイク録りを両立させることが可能なのだ

エレキ用のように派手なエフェクトは少ないが・・

アコギの音色に特化したエフェクト群がかなり好印象なのだ

アコギ特有の『箱鳴り』が再現できるのだ

クラプトンが愛用しているような小型のマーチンの空気感なども作れるのだ

ギブソンなどの大型ボディの鳴りも可能なのだ

実はマーチンもギブソンも本格的に弾いたことがないのだ

それでも何となく音の違いというか・・雰囲気は伝わってくるのだ

まぁ、簡易的なイコライザーとして捉えても良いと思うのだ

ペグなどもグローバー製なのだ

ツマミ部分は桜の木を使用しているらしい

エレキでもロトマチックタイプのペグの場合、アフターパーツとして交換が可能なのだ

グローバー製のペグは簡単に高級感が演出できるという理由で格安のギターに用いられることも多いのだ

実はここが落とし穴なのだ

現代は何でもコピーできる時代なのだ

残念ながらかなりの数でコピー品が流通しているようだ

「俺のもグローバーだけど・・偽物かな?」

という方も多いと思う

正直な話、チューニングが安定しているならば気にすることもないと思う

ペグの可動部分のガタや音程の不安定などを感じたならば疑う余地は十分だといえる

見分け方は非常に難しいのだ

ソックリさんもあれば字体が明らかに異なる個体も多いのだ

格安ギターの中には6個のペグの中の数個が異なるという笑えない事実もあるのだ

そんなギターが店頭に並んでいる楽器店の場合にはギターよりも店員さんのスキルと意識が心配なのだ

実はそんなアルバイト感覚の店員さんも少なくないのも事実なのだ

”プロフェッショナル・・”

という意識が欠落しているのだ

良いギターを購入するには『良い楽器店』選びが前提になると思う

管楽器部門の店員さんにギターの質問をしても仕方がない

その逆も然りなのだ

ギター売り場を担当している店員さんも微妙なのだ

エレキ、アコギ、ベース、ウクレレ・・・

お客の側としてはすべての弦楽器に精通していると思い込んでいるのだ

実はこれが落とし穴なのだ

趣味としてエレキを弾いている店員さんにアコギの質問をしても?という場合が多いのだ

アコギ好きの店員さんにピックアップの質問を投げかけても同様なのだ

ましてやウクレレの知識など皆無に等しい場合が多いのだ

もちろんプロだけにカタログスペック的な質問には対処できるのだ

当然ながらチューニングなどもお手の物なのだ

カタログスペック程度の知識ならば来店するお客さんも知っているのだ

お客さんが知りたい部分はもっとディープな部分である事を多くの店員さんは知らないのだ

知る気もないと思うが・・・

ギターの知識や経験が少ない店員さんに改造などの相談をしても徒労に終わるのだ

改造未経験という場合も多々あるのだ

「何で改造するの?」

という否定的な人も多いのだ

「メーカー製に間違いはないでしょ?」

メーカー製のギターに必ず『大人の事情』が存在するのだ

商売だけに利益最優先なのだ

ギターとして成立しているが100点ではない場合が多いように感じられる

買う側がそれで満足しているならばそれも良いと思うが・・・

やはり、ギターを購入するにしてもリペアを依頼するにしても信頼が置ける知識豊富なお店が安心なのだ

お店(会社)の顔が店員さんなのだ

店員さんの知識を試す?簡単なフレーズがあるのだ

「あの・・このギターのマシンヘッドってどこのですか?」

以前に私のブログでも『マシンヘッド』という言葉を使った気がするのだ

マシンヘッドとはペグの正式名称なのだ

ギターのメンテ系専門書などではこの辺りを忠実に表現している書籍もある

初心者向けの場合にはあえてペグという表現を用いることも多い

「ペグって何?」

という方も多いと思う

”ペグ≒糸巻き・・”

語源はクラシックの弦楽器に由来しているのだ

ウクレレなどの伝統的な糸巻きもペグと呼ぶことがある

まぁ、最近では総称してすべてペグという表現に統一されているが・・

「マシンヘッドって何ですか?」

と聞き返してくる店員さんも少なからずいると思う

ギターの腕前は知らないが勉強不足であることは否めない

以前にある楽器店で人工象牙について質問したことがあるのだ

仕事の都合でいつもの楽器店に行くことができなかったのだ

どうしても当時中にサドルの成形がしたかったのだ

「タスクって何ですか?」

当然ながら、その楽器店では取り寄せになるとの事だった

知らない商品を仕入れるはずもないのだ

話の流れからその店員さんはエレキ弾きという印象を受けたのだ

アコギ弾きが何を求めているのか?

そんな事は関係なのだ

実際にその楽器に触れていない人からは有用な情報は得られないのだ

ベースも同様なのだ

「今までピック弾きをしていたんですけど・・・」

「なんかスラップに目覚めちゃって・・・・」

「スラップに特化したベースってありますか?」

いつもの楽器店のお兄さんならば即答なのだ

場合によるとどんなベーシストに憧れているのか?

宅録なのか?ライブ派なのか?

経験値はどのくらい?

その他にも質問項目は多岐にわたるのだ

最終的には予算の相談という事になるのだ

店員さんとしてブレがないのだ

ブレの無さが信頼に繋がっているのだ

私が気に入って通い詰めている理由の一つなのだ

そんなお兄さんが仕入れと検品を担当しているのだ

悪いギターに出会ったことがないのだ

悪い部分は店頭に並べる前に微調整するようだ

それもでダメな場合は仕方なくB級品として並べることもあるようだ

いずれにしてもギターの状態を把握して販売しているのだ

そんなお兄さんも何本かアコギを所有しているらしい

100本越えのエレキほどは入れ込んでいないようだ

テイラーの中堅機種を筆頭に数本・・・

その中の一本が私と同じFAITHのエレアコなのだ

私のブログを読み終わった後でネット検索する方も多いと思うが・・・

実はこのギターは『特別仕様』なのだ

ネットで販売されているギターとは生産国も作業工程も別物という逸品なのだ

当然ながら値段も高いのだ

値段を抜きにして購入前にテイラー製のエレアコと弾き比べて選んだのだ

テイラーの半額以下という価格だが質感では勝っていると感じたのだ

ギターには値段以外に感じる部分があるのだ

それが重要だと常々思っているのだ

アコギ弾きでは押尾コータロー氏のプレイに惹かれる

世界に通用する一流ギタリストの一人であることは間違いない

むしろ、ギターを知らない家族の方がファンだったりするのだ

そんなイメージで弾いてみたのだ

今回の本文とは無関係な音源だが・・・

過去の楽曲からランダムに5曲ほど抽出してみたのだ

改めて聴き返してみると作った時期で作風が異なるのが興味深いのだ

かなり打ち込みに傾倒していた時期なのだ

最近はツェッペリンの多大な影響でバンド形態に拘って楽曲を制作しているのだ

いずれにしても自宅で気軽に音楽制作ができる時代になった事は歓迎すべきことだと思うのだ

そこそこのスペックのパソコンと音楽制作ソフトだけでこのくらいの音楽は誰にでも簡単に作れるのだ

”これからギターを始めたい・・”

という方にとっては非常に遠い道のりだと思うが・・

すでに何となくギターが弾けるという場合には非常に現実的な世界だと思うのだ

ギター練習用のオケを作って練習に取り組んでいる素人ギター弾きも多いようだ

楽しみ方は千差万別だといえるのだ

「難しいんじゃないの?」

と思われる方も多いと思うが・・・

生まれて初めてパソコンの初期設定をした時くらいのレベルなのだ

私自身も音楽系の学校に通った経験もないし教則本を徹底的に勉強した覚えもないのだ

ギターにもいえるのだ

大昔の歌本に付録として付いていたコードブックでコードの押さえ方を学んだくらいなのだ

とにかく好き嫌いなく色々なジャンルの音楽を聴くことが大切だと考えているのだ

まぁ、勉強という意識で音楽を聴いた事はないが・・・

日曜日の午後の暇潰しとしてお楽しみいただきたいと思うのだ

今回はギターの弾き直しはないのだ

かなり下手な時期の音源もあるが大目にみていただきたい

時期的にマルチはzoomの二世代前のモデルを使用していると思う

ギターはすでに手放してしまった安ギターなのだ(アイバニーズの3万円かな?)