どうしてそうなったのか、この夏はホラー映画やドラマばかり観ていた。

絵を描いているときはYouTubeで稲川淳二の怪談を聞き、

ご飯を食べてるときはNetflixドラマ『呪怨』『アメリカンホラーストーリー』を観る。

そういうのばかり観ていたらとてつもなく怖い夢を見て慄いた。

ホラー映画は低予算でジャンプスケアのイメージが強かったけど、

ドラマ『呪怨』はお金をかけて映像やストーリーにこだわったいいドラマだった。

B級ホラーもいいけれど、質の高いホラーは美しくて好き。

そういう意味でもアリ・アスター監督作品はよかった。

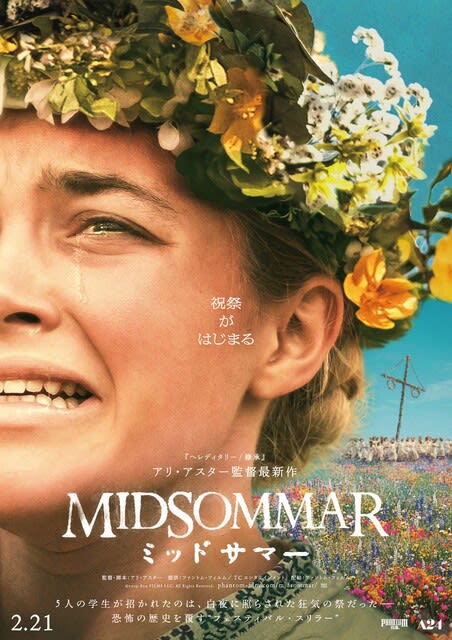

最近『ミッドサマー』がNetflixに登場したので早速観てみた。

しかも2時間50分あるディレクターズカット版。

その勢いで前作の『ヘレディタリー/継承』も鑑賞。

すごく面白く観れた私って大丈夫なんだろうか。

どちらもそういう映画である。

今回は『ミッドサマー』について。

以下ネタバレあり。

『ミッドサマー』

『ミッドサマー』

監督:アリ・アスター

脚本:アリ・アスター

製作:ラース・クヌーセン、パトリック・アンデション

製作総指揮:フレドリク・ハイニヒ、ペレ・ニルソン、ベン・リマー、フィリップ・ウェストグレン

出演者:フローレンス・ピュー、ジャック・レイナー、ウィリアム・ジャクソン・ハーパー

音楽:ボビー・クーリック

撮影:パヴェウ・ポゴジェルスキ

編集:ルシアン・ジョンストン

製作国:アメリカ、スウェーデン

公開年:2019

『ヘレディタリー/継承』で長編映画デビューしホラー映画界に衝撃を与えたアリ・アスター監督は、

数年後に『ミッドサマー』を発表しその存在を確固たるものにした、のだとか。

映像や音など外的要素の質が高く、内容も斬新で面白かった。

予告映像からなんとなく奇を衒ったとんでも映画なのかと思っていたら、ちゃんとしたいい映画だった。

『ミッドサマー』は公開当時かなり話題になっていた。

この映画を特異にした分かりやすい要因は二つあると思う。

ユートピアのような明るく美しい世界で繰り広げられる狂気の祭典というギャップ性と、

度を超えたグロテスク描写である。

このグロテスク描写は、評価を完全に二分させる理由になった。

簡単に言うと全部見せる。

なんてことないですよと言わんばかりに一部始終を露わにする。

最初の飛び降りシーンはちょっとびっくりした。

死ぬという事実よりその見せ方に驚くのだ。

この映画の面白いところは、登場人物も視聴者もその見せ方に慣れていくことなんじゃないかと思う。

暴力に緊張感がなくなっていくのだ。

祭典の進行プログラムの一つなのだから当たり前と言えば当たり前か。

後半になっていくにつれてコメディーかってくらいめちゃくちゃなんだから。

サイモンの「血の鷲」やクリスチャンの熊にはさすがに笑ってしまった。

観る者は主人公と一緒に現実感を失くし祭典に埋没していくのかもしれない。

そういう意味では怖い。

最後に残るのがダニーの笑顔だけなのだから不思議である。

こういった不文律を平気で壊してくるあたりに今の時代性を強く感じる。

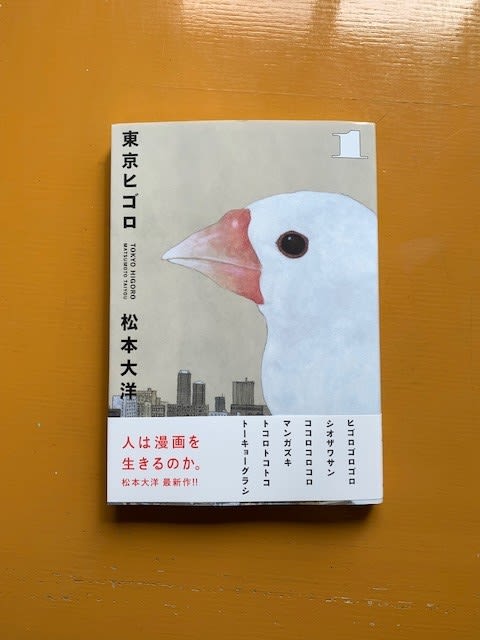

日本の話になるが一時期衰退気味だった漫画が今かなり盛り返してきている。

今の漫画は本当に面白いものが多い。

その一つの要因が、今まで大事にされてきた暗黙の了解を壊していること。

つまり今多くの漫画で行われているのが破壊と創造の「破壊」の部分なのだ。

今まで守られてきた漫画のセオリーを容赦なく汚す行為が読む者には新鮮にうつる。

テレビのコンプライアンスに反比例するように漫画表現は苛烈になっているように思う。

昨年大流行した『鬼滅の刃』しかり『チェンソーマン』しかり『呪術廻戦』しかり。

『約束のネバーランド』に『メイドインアビス』にとあげたらきりがない。

何も残酷さに限ったことではない、『ワンパンマン』の規格外の強さだってそうだ。

こうした傾向は多様化し複雑化する価値観や倫理観に対する受容を意味しているのかもね。

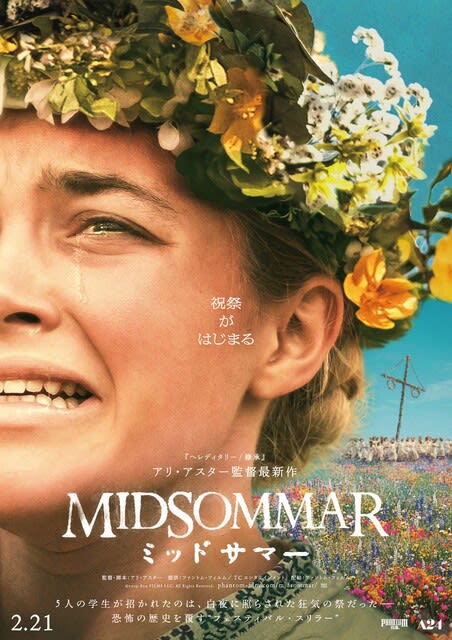

既存の破壊という意味でも『ミッドサマー』は残酷さに寄りかかった単なるエログロ映画ではなかったように思う。

しかし『ミッドサマー』『ヘレディタリー』を観て意外性と残酷度(というか露出度)には慣れてしまった。

その点、次回作がどうなるのか気になるところである。

それが監督のカラーになっていくのか、また違う方向に向かうのか。

と、ここまで描き方について語ってきたけど、それはそこまで重要じゃない気もしている。

散漫した頭を冷ましてあえて思い返すと、

ストーリーについては本当に人を救うものは何なのか考えさせられるという点において、

ブラジル・フランス合作『バクラウ 地図から消された村』を彷彿とさせる。

一方は命を守るということであり一方は心を守るということなのだが、

それが辺境の小さな村を舞台に描かれている点でも似ている。

見方によっては欧米的、キリスト教的社会からの解放を描いているようにも見える。

ラスト燃えゆく祭場をバックにダニーの表情が絶望から笑いに変わる瞬間はとてもよかった。

『ジョーカー』じゃないけど、抑圧からの解放が描かれる場面はいつも美しい。

実のところ観終わった後にあまり感想が浮かんでこなかったというのが正直なところ。

現実感を損ない惚けていたと言ってもいい。

約3時間の長丁場にも関わらずあっという間に終わったこと、

さまざまな衝撃にぶち当たりながら深い感傷がないこと、

鑑賞中に考えていたことをあまり思い出せなかったことから考えて全くもって変な体験だった。

がしかしそこにこの映画の凄さがあるような気もする。

ダニーがメイクイーンになりみんなでテーブルを囲む場面で花や食べ物がさりげなく動き出すのだけど、

仲間たちの惨たらしい亡骸を見たときよりも不気味で怖かった。

ダニーの視点を通して観ていたはずの世界が、その瞬間から私の視点にシフトする恐怖だ。

蠢く花は観る者に疑似体験させる装置になっていて、私はまんまとひっかかった。

そういうわけで鑑賞後のからっぽ感にやっと合点がいく。

『ミッドサマー』は自分を写す鏡のような映画なのかもしれない。

やっぱり細部まで手の行き届いたいい映画です。

余談だけどダニーの泣きそうな時の顔は最悪だね。

あの顔をされるたび胸のあたりがキューッと締め付けられて嫌な気持ちになったし、特に嫌いな場面だった。

最後に書くのはルール違反かもしれないけれど、私にはグロテスク耐性が十分にあるということは一応言っておく。