京極夏彦の『絡新婦の理』を読み終わり、再び序章へ戻る。

なるほどね〜面白い。

文藝誌でよく見かける細かい文字の二段組に829ページ。

なかなか読み応えがあった。

シリーズ第一弾『姑獲鳥の夏』で初めて百鬼夜行シリーズの分量と二段組を目の当たりにした時は驚いた。

重量と難解さによって度々読む鈍器なんて評されることがあるシリーズだ。

それを聞いていたのでなかなか手を出せずにいた。

そもそもビジュアルがやばい、でかい。

あ、鈍器って物理的にということ?

しかし読んでしまえば、京極の沼にはまる。

『絡新婦の理』の一説に「快感とは小さな苦痛であり苦痛とは大きな快感です」とあるが、

難解で分厚い本を読むという行為はある種の苦痛を伴うことで快感に昇華されてしまうのかもしれない。

読み終わった後に「もっと難解な言葉を、もっと多くの文章を」と欲している自分に気がつく。

もしそこまで計算尽くだとしたら恐ろしいな。

いや京極夏彦なら十二分にありえるか。

構成要素が多すぎて全てを把握できているわけではないし、

一度読んだくらいで考察できるほど私に知識量があるわけでもないので以下はただの感想。

ネタバレあり。

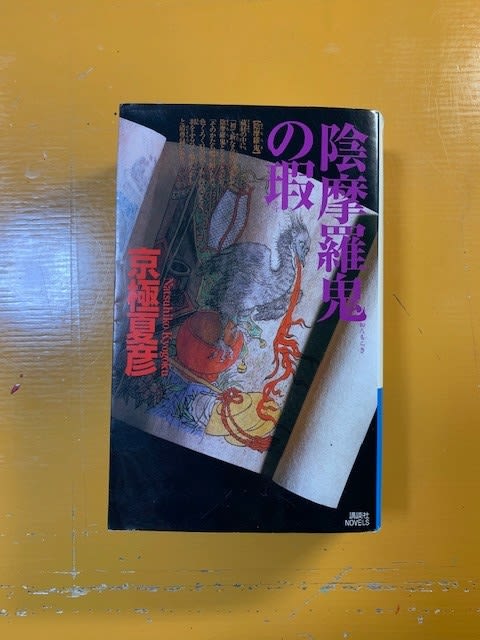

『絡新婦の理』

『絡新婦の理』

京極夏彦 著

講談社 1996年

ストーリーはここに書いてもしょうがないので省く。

本当はシリーズ第二弾の『魍魎の匣』と四弾の『鉄鼠の檻』についても書きたいのだけど、

この2作は面白すぎてまだ感想すら書けない。

特に京極夏彦に全幅の信頼を置くに至った『魍魎の匣』はちょっとすごい。

登場人物の一人である小説家久保竣公による「『匣の中の娘』」は、

それ自体が一つの作品として成り立つ密度を持っており鳥肌が立つほど面白い、というか怖い。

初め私は赤川次郎や江戸川乱歩の短編の引用か何かだと思っていたくらいで、

それが『魍魎の匣』のためだけのオリジナルだと知った時は京極夏彦に平服するしかなかった。

いずれ「『匣の中の娘』」について書ければと思う。

本題は『絡新婦の理』だ。

この本を半分ほど読んで思うのは、「あれ、今回関口巽は出てこないの?」ということだ。

それ以前の4作では語り部としていつも物語の中心(でなくともその近く)にいた。

中禅寺秋彦や榎木津礼次郎など他の登場人物に比べ凡庸で内向的な小説家でパッとしない。

いつも頭をこねくり回して悩み苦しむ面倒な人物だ。

何回そのまどろっこしさにイライラさせられたことか。

しかしどこかでこの悩ましくも人間らしい彼こそが主人公だと思っていた。

百鬼夜行シリーズという膨大な知識、難解な言葉、残虐な事件に立ち向かうのに、

いつもそばにいてくれた、そう読者(私)の一番近いところにいたのがきっと関口巽だったのだ。

スーパースターみたいな人間離れした人々の中で彼は人々の心に寄り添ってくれる装置だったのかもしれない。

それを教えてくれたのが今回の『絡新婦の理』なのだ。

私は関口巽が大好きだったのだ。

今更気付くなんて。

しかし終わってみれば、今回の話に関口巽が出てこなかったのも納得だ。

今回の語り部は飄々とした伊佐間一成、考えるより動く木場修太郎、

頭のいい中学2年生呉美由紀の3人で割り合いスムーズに話が進む。

それでいてここまでのシリーズで最長ボリューム。

こんなところに関口が入ってきたら829ページどころの話じゃない。

それに『姑獲鳥の夏』で深く傷ついた関口にとってなんとなくだが今回の話は少しきついような気もする。

今回に限りあの悩ましい小説家を休ませてあげよう。

百鬼夜行シリーズで注目すべきは中禅寺秋彦こと京極堂と榎木津礼次郎の事件に対するスタンスだ。

私立探偵である榎木津は気分屋でいつも突拍子がないが、彼の正しさと変わらなさにはいつも救われる。

彼が出てくるだけで場面がパーっと明るくなってまさに英雄だ、変人の部分も含めて。

探偵として受けた仕事でも報酬をもらわないことがあり、どうやって生活しているのか謎めいている。

京極堂は古書店店主であり、かつ陰陽師も生業としているのであくまで仕事だ。

誰かに依頼されたり、事件が自分の仕事に支障をきたす場合に動く。

だから関口などが単に知人の頼み事として事件の解明を迫っても基本的には動かない。

今回は今川雅澄の正式な依頼によって動く事となった。

榎木津はづかづかと内側から事件に入り込み空気を送り込む。

京極堂は古書店で人々から話を聞き客観的に事実を分析する。

この二人の信頼関係が味噌である。

今回不思議だったのは事件の中心人物ではない今川が京極堂の依頼者だったことだ。

今川は事件のど真ん中にいる織作家の憑き物を落とすよう京極堂に依頼するわけだが、

それって余計なお世話なのでは?と思ってしまうのだ。

それによってさらに3人もの命が失われる事になった。

葵が死んでしまったのはちょっとショッキングだったな。

絡新婦の仕掛けによって遅かれ早かれ失われる命だったのだろうけどね。

憑き物落としの場面では皆個人としてその場に立っている。

木場や青木は警察としての立場を横に置いてしまっている。

不思議でもあり興味深いのが、目的が事件の解決ではなく憑き物を落とすことということだ。

今回の真犯人も結局逮捕される事はなかった。

『絡新婦の理』で面白かったのは、

猟奇的な犯行と全ての事件を企てた蜘蛛(真犯人)との間に距離があるという事だ。

蜘蛛の巣があり糸と糸が交差する点にそれぞれ関係者がいて互いに作用しあって事件を引き起こしている。

気づけば人々は糸に絡め取られ蜘蛛の餌となっている。

実行犯たちは気の毒ですらある。

実際に起こる惨劇と蜘蛛の間には常に距離があり、誰が悪なのかわかりにくい。

掴もうとしても指の間をすり抜けて捕まえられない羽毛みたいに重力のないふわふわとした事件だった。

良い悪いで断ずる事ができない話だからこそ面白いというのもあるだろう。

しかし、これまた面白いのは多分大抵の人はある程度読んだら犯人を予想できるということだ。

それでいて予想以上の結末が用意されているのだから驚いた。

京極夏彦の文章はいつも新しい発見や日々の生活における気づきを与えてくれる。

考え方を180度変えるなど、読む者に強く影響を及ぼす力が彼の文書にはある。

宗教における女性の立ち位置や、武家の父権制度、社会に根付く男根主義的な階層差別意識、

性差別など様々な問題について考えさせられたけど、これに関してはあまり理解できていない。

しかし細かいところでいうと、私の長年持つ疑問に一つの答えを提示してくれた。

それは「大人とは何か」である。その答えが、

「世界と個人を分かつ境界は運動ー経験です。弛まず経験を重ねることで境界は明瞭になる。

大人と子供の境界は呪術ー言葉です。現実を凌駕する言葉を得た者を大人と云うのです。」

正直よくわからないけれど、一つの答えとして覚えておこうと思う。

憑き物落としの一環で発した物とは言え、京極堂の言葉なのだから説得力があるというものだ。

それにしても京極夏彦がこれを書いたのが33歳の時だなんて、もうなんというかね、

書くために生まれてきたんだろうね。

とにもかくにも面白うござした。

さーて次は上下2巻かぁ〜さらに長いな〜、、、やっふーい!

苦痛は快感か、、、。

早速『塗仏の宴ー宴の支度』を読み始めたら最初から関口巽が語り部ではないか!!

わーい!わーい!思いの外嬉しい。

やはり私は関口巽が好きなんだ。