今日は4月の最後の日なら平成も最後の日でお店等では有難うセールをしてますが、

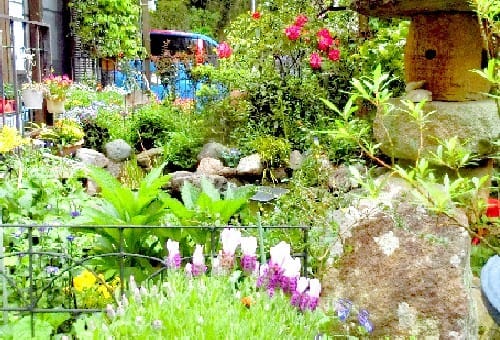

庭の花全般を今年の記念に残しておきます。

日一日と花より草が生い茂るようになっていますそして地植えの花も埋もれてきてます、

ここ数日の撮影分です、以前投稿した花とかぶる花もあり、今回は個々の花名を省略します。

先ずは垣根から、

石垣に

花壇では、色々な花が満開を迎えているものもあります。

鉢植えの花達も頑張っています。

車庫横から裏庭へ、勿論シャクナゲやボケ等は既に終わりです。

池そばの小さな石地蔵  イチリンソウに囲まれて

イチリンソウに囲まれて

我が家のシンボル花ミヤコワスレはこれからです。

奥に見えるのはマムシグサです。

花壇もオルレア’ホワイトレースフラワー’の葉に覆われてしばらくすると占領されそうです。

ツツジはこれからです。

ツツジはこれからです。

玄関前の鉢植えのボケの花は完全に終わりました。

おまけに、庭にお客さんが来ています。

あちこち花壇の中には出て来て困ります?

毎日遊びに来てる鳥達です。 ブルーベリーの花つつくことも、花壇の中までのキジバト

いよいよ新元号「令和」がスタートしますが、由来は万葉集から

「明日への希望と共に、日本人1人ひとりが大きな花を咲かせる」と言っていました。

既に多くの皆さんは、大きな綺麗な花をたくさん咲かせている人がいます、

皆が力を合わせて希望が持てる時代であると良いですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2004/5/17

2004/5/17

、

、

*正確には自宅でなく隣(義妹)宅です。

*正確には自宅でなく隣(義妹)宅です。