以前にもスズメノエンドウやヒメウズなどの小さな花を載せてみましたが、

今回はそれにも負けずと道端などにある極小の野草花を並べてみました。

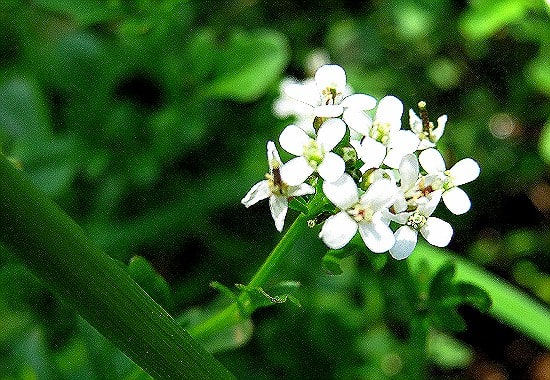

▼ノミノツヅリ(蚤の綴り)

ナデシコ科ノミモツヅリ属 越年草 花期:3月~6月、

あらゆる場所に生える雑草だが、小さくて見逃されやすい、細い茎が分岐し、

小さな5弁の白い花が開く。

萼片5個で花弁より長い。花弁の長さ約3mm。

和名は、小形の葉をノミの衣に例えたもの。

ミミナグサやハコベに似ていて区別がつき難いですが、

ミミナグサより萼が大きい、ハコベは花びらに切れ込みがある。

▼コハコベ(小繁縷)

ナデシコ科ハコベ属、越年草、花期:3月~9月、

他の雑草と共にどこにでも普通にさいている通称ハコベはこれをいう。春の七草の一つ。

白色の小さな花で花弁は5個で2深裂する。花柱は3個、雄しべは1‐7個。花径約6mm。

▼ウシハコベ 花柱が5本、花弁は深裂し10個に見える。年中見られる。

▼ヤエムグラ(八重葎)

アカネ科ハナヤエムグラ属、1~越年草、花期:5月~6月、花は直径約1.5mm。

幾重にも重なり合って生え茂るので八重葎と呼ばれる。

葉は6〜8個が輪生しているように見え、広線形または狭倒披針形で、

先端は刺状にとがり、縁と裏面の主脈には逆向きの刺がある。

茎の先や葉腋から花序をだし、小さな黄緑色の花をつける。花冠は4裂し、4個の雄しべがある。

アカネ科ハナヤエムグラ属、1~越年草、花期:5月~6月、花は直径約1.5mm。

幾重にも重なり合って生え茂るので八重葎と呼ばれる。

葉は6〜8個が輪生しているように見え、広線形または狭倒披針形で、

先端は刺状にとがり、縁と裏面の主脈には逆向きの刺がある。

茎の先や葉腋から花序をだし、小さな黄緑色の花をつける。花冠は4裂し、4個の雄しべがある。

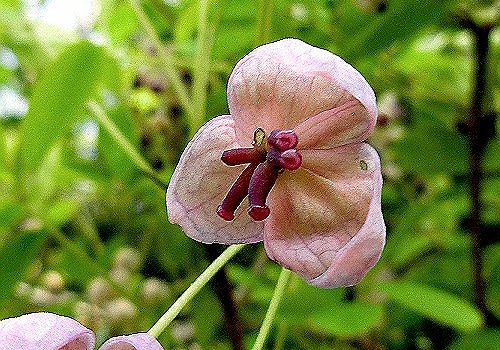

▼ハナヤエムグラ(花八重葎)

アカネ科ハナヤエムグラ属、1~越年草、ヨーロッパ原産、花期:4月~8月、

茎の上部に、小さな尖った苞葉の間から直径2.5~3mmの小さな花を咲かせる。

花は最初はほぼ白色であるが、やがて淡い紫色になる。

アカネ科ハナヤエムグラ属、1~越年草、ヨーロッパ原産、花期:4月~8月、

茎の上部に、小さな尖った苞葉の間から直径2.5~3mmの小さな花を咲かせる。

花は最初はほぼ白色であるが、やがて淡い紫色になる。

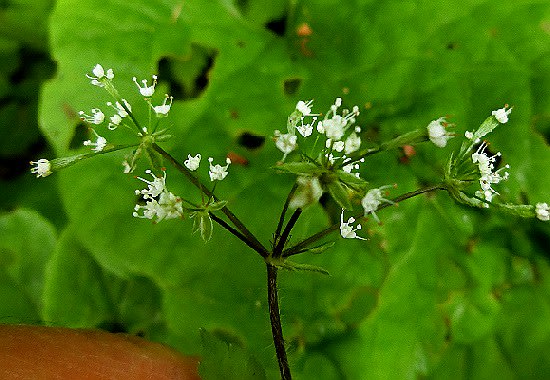

▼ヤブニンジン(藪人参)

セリ科ヤブニンジン属、多年草、花期:4月~5月、

枝先から複散形花序をだし、白色の小さな花をまばらにつける。花径約2.5mm 。

花柄は細長く、少総苞片はそり返る。花には両性花と花柱が退化した雄花とがある。

小花序の外側に5個の両性花、両性花には2個の花柱と5個の雄しべ、中心部は雄花

セリ科ヤブニンジン属、多年草、花期:4月~5月、

枝先から複散形花序をだし、白色の小さな花をまばらにつける。花径約2.5mm 。

花柄は細長く、少総苞片はそり返る。花には両性花と花柱が退化した雄花とがある。

小花序の外側に5個の両性花、両性花には2個の花柱と5個の雄しべ、中心部は雄花

▼ヤブジラミ

セリ科ヤブジラミ属、花期:5月~7月、

ヤブジラミは、泥棒、ひっつき虫などの呼び名を持つ種は有名です 。

小葉の羽片は細かく切れ込み、葉はやや厚い。両面に粗い短毛が生える。

花柄は4-10個とオヤブジラミより多い。花は白色の5弁花。

花径約3mm、子房含む花長約4mm。

似たオヤブジラミは茎等が紫色がかって花の時期も少し早い(5月)ようです。

▼タチホシノヒト(ヴェロニカアルベンシティ) 別名:タチイヌノフグリ

オオバコ科クワガタソウ属 、越年草、ヨーロッパ原産、花期:4月~6月、

上部の葉腋に青色の小さな花を1個つける。花は直径4mm。

花柄はほとんどなく、苞や萼に埋まるように咲く。萼には腺毛と短毛がある。

オオバコ科クワガタソウ属 、越年草、ヨーロッパ原産、花期:4月~6月、

上部の葉腋に青色の小さな花を1個つける。花は直径4mm。

花柄はほとんどなく、苞や萼に埋まるように咲く。萼には腺毛と短毛がある。

▼ヤブタビラコ

キク科ヤブタビラコ属 越年草 花期:5月~7月、

地表を這う傾向のあるコオニタビラコに比べ,茎は斜上する。

頭花は,直径約8mmで,コオニタビラコより僅かに小さいが,

舌状花が20個程度と,たくさんある(コオニは6~9個)。

舌状の花びらは内巻きにカールして,花の数はまばらです。

普通よく見るオニタビラコ等と比べると小さいと思っていましたがこの仲間では最大です。

小さな花はまだまだありますが今回はこの辺で終わりです。

ちなみに身近で見る大きな花を考えてみたら、ハスやボタンを思い出します。

昔、大阪の花博の目玉に世界最大の花と言われてラフレシアを見た記憶がありますが、

写真が無いか調べてみましたが、デジカメの時代でなかったので、全て処分したのかなかったです。

*5/1ラフレシアの写真が出てきましたので追加。

印画紙の写真をデジカメで撮り直しました。1990年大阪花博覧会より

花博の開催当時目玉だったラフレシアは、樹脂で固められ、今も巨大なガラスケースの中で展示されています。腐臭を放つことで知られています。

ー-------------------------------------------------