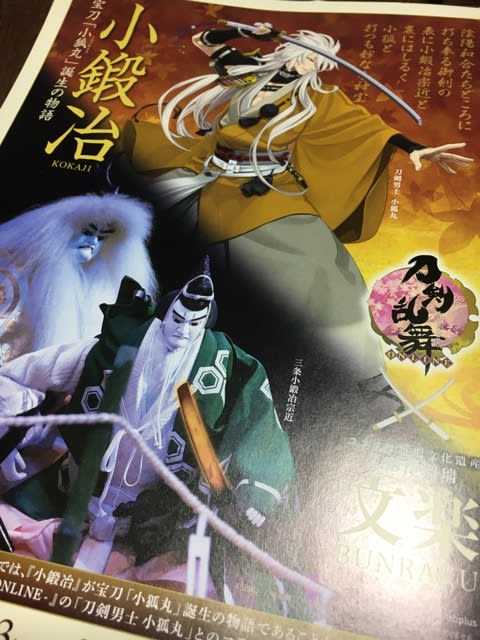

令和3年度(第76回)文化庁芸術祭主催公演

錦秋文楽公演

第1部 午前11時開演

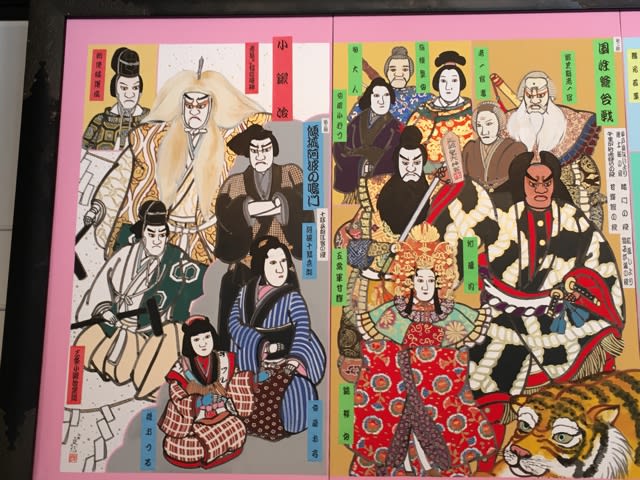

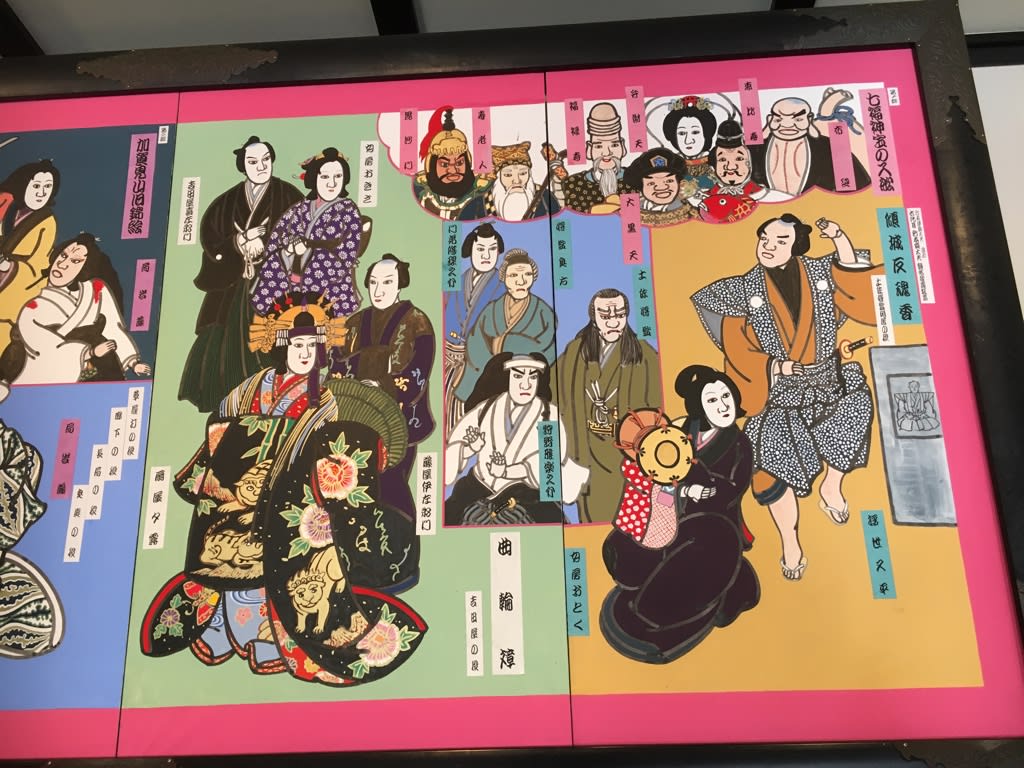

蘆屋道満大内鑑(あしやどうまんおおうちかがみ)

保名物狂の段 山村若栄=振付

葛の葉子別れの段

蘭菊の乱れ 楳茂都陸平=振付

錦秋文楽公演

第1部 午前11時開演

蘆屋道満大内鑑(あしやどうまんおおうちかがみ)

保名物狂の段 山村若栄=振付

葛の葉子別れの段

蘭菊の乱れ 楳茂都陸平=振付

12年前、電車の広告で見かけた文楽公演「蘆屋道満大内鑑」のポスター。あ、これ落語にも関わりがあると聞いたなあとJRの窓口でチケットとってやってきたのが生涯二度目にして、大ハマリすることになった錦秋公演でした。余談ですがその時に今の上皇夫妻が蘭菊の乱れを劇場でご覧になられたのですよ。

安倍晴明誕生秘話をドラマチックに描く本作。特殊な能力をもつ偉人は晴明しかり金太郎しかり異常な誕生をするもの。あ、お釈迦様も。

この作品の場合は異類婚姻譚がモチーフで人間と動物が結婚するのですが、落語「天神山」と一緒で助けた狐が人間に化けて子を為すも、正体が分かってひとり帰っていくという筋。

秘伝の技をめぐって弟子同士が後継者争いをするという壮大な物語でそれを支えるサイドストーリーが狐のお母さん。というか今やメインストーリー。

わたしは親と子の別れに弱い。「葛の葉の別れ」は、母と子が普通に人間の親子として生活をしているところからはじまるので、どんどん秘密が明らかになり、母狐がもうすべてが明らかになってしまったと子どもと別れることを決意するシーンでは吉田和生さんの人形が切ない。

はまったきっかけはさっぱり言葉も分からんのに、雷に打たれたような衝撃で号泣したのがこの場面でした。今回はそこまでは泣かなかったのですがやっぱり印象的な場面でした。

ホンモノの葛の葉が子に「今日からわたしがお母さん」というのはそれは違うやと思うのですが子に拒否られそらそやろ、と。

いくら環境が許しても、母狐は信太の森に帰らないといけないのです。

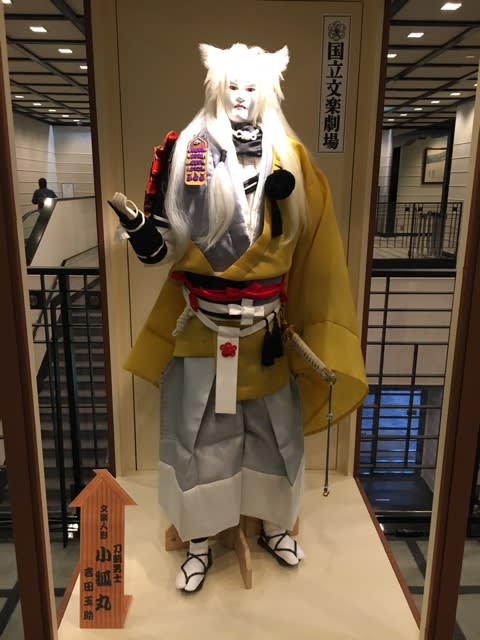

最後は蘭菊の乱れ。ええええ?!か、顔が狐。前回のときは後方の席だったので気がつかなかった。

三味線、舞台効果、そして、母狐の動き。

子を思う切なさにあふれた一幕でした。

あ、皿回しがでてきましたww