昨日、絶妙なタイミングで秋季講座の紹介メールが届いた

絶妙というのは会員先行受付日(3日)に合わせたタイミングで、一般の方は6日が受付日になっている。

今まで受講していた大学の講座は、昨年はコロナ禍で講座が中止、今年になって春からzoom配信で開講されたものの、時間のやり繰りが難しくて断念した。

見逃し配信があればなんとかなるけれど、勉学優先とはいえ一応は主婦なので、食事の準備時間と被っているとね

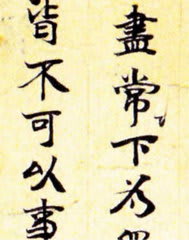

今回申し込んだのは、明大のリバティアカデミーの古代中国に関するものと風土記などの4講座。

いずれもzoom配信で見逃し配信サービスがあり、そのうちの一つは「中国新発見史料から読み解く吉備真備」で、会員は無料のもの。あとは、5回配信が二つと1回のみが1つで、それぞれ10月第1週~12月の第2週まで。

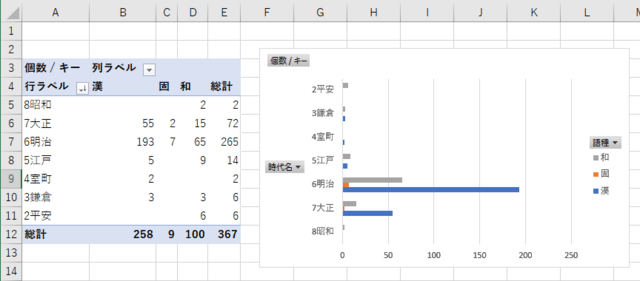

漢文の講座がないのはちょっと寂しい・・・

聡太君の対局日と何日か重なっているけれど、見逃し配信があるから

少し忙しくなるかもしれないけれど、これで少しは毎日の生活に張りが出て来るかな? 昼寝ばかりして愚痴言ってる暇があったらシャキッとして頑張らなくっちゃね!

今日の孫のピアノの演奏は素晴らしかった! いつの間にかあんなに上手になっちゃって

必死でハイハイしながら親の後を追って、途中で疲れて床に突っ伏してギャン泣きしていた子が・・・

3歳半検診で医院に行った時「明日も行こうね! 積み木で遊べるんだよ」と言った子が・・・

あれからもう11年半! 感無量!!

絶妙というのは会員先行受付日(3日)に合わせたタイミングで、一般の方は6日が受付日になっている。

今まで受講していた大学の講座は、昨年はコロナ禍で講座が中止、今年になって春からzoom配信で開講されたものの、時間のやり繰りが難しくて断念した。

見逃し配信があればなんとかなるけれど、勉学優先とはいえ一応は主婦なので、食事の準備時間と被っているとね

今回申し込んだのは、明大のリバティアカデミーの古代中国に関するものと風土記などの4講座。

いずれもzoom配信で見逃し配信サービスがあり、そのうちの一つは「中国新発見史料から読み解く吉備真備」で、会員は無料のもの。あとは、5回配信が二つと1回のみが1つで、それぞれ10月第1週~12月の第2週まで。

漢文の講座がないのはちょっと寂しい・・・

聡太君の対局日と何日か重なっているけれど、見逃し配信があるから

少し忙しくなるかもしれないけれど、これで少しは毎日の生活に張りが出て来るかな? 昼寝ばかりして愚痴言ってる暇があったらシャキッとして頑張らなくっちゃね!

今日の孫のピアノの演奏は素晴らしかった! いつの間にかあんなに上手になっちゃって

必死でハイハイしながら親の後を追って、途中で疲れて床に突っ伏してギャン泣きしていた子が・・・

3歳半検診で医院に行った時「明日も行こうね! 積み木で遊べるんだよ」と言った子が・・・

あれからもう11年半! 感無量!!