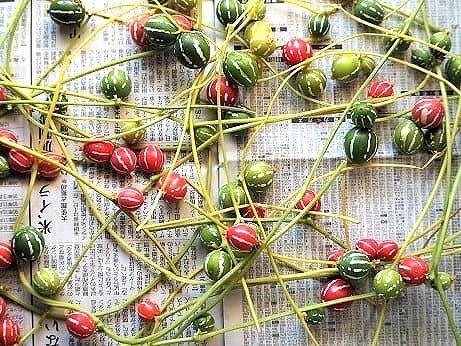

シリーズの今日は、「ノブドウ / 野葡萄」の実です、「葡萄」と見紛う球状の果実です。

<「ノブドウ」(野葡萄)>

紅葉が、始まる草木を背景に、コバルト色が、映えます。

「ヤマブドウ」(山葡萄 、Vitis coignetiae と間違いやすいのですが

同 じブドウ科でも、「野ブドウ」は、ノブドウ属で

「ヤマブドウ」のブドウ属とは、別属の植物になります、葉は、「ヤマブドウ」の葉に似て、3~5裂します。

夏に、「ヤブガラシ」に似た淡い緑色の小さな花を咲かせます。

果実の着き方も、「ヤマブドウ」が、房状に着きましが、「野ブドウ」は、葉と交互に疎らに着きます。

秋に、球形の果実を着けますが、全てが、紺碧色ではなく、白や紫色の果実が混在します。

熟さない頃の白色から徐々に紫、コバルト色に変化するからです。

蜂の幼虫が、此の実に寄生するとのこと、当然、食用には不向きで、食べても不味い味がします。

ブドウ科、ノブドウ属、蔓性落葉低木、日本、サハリン、千島、中国に自生

学名 Ampelopsis glandulosa var.heterophylla、英名 Porcelain berry

別名「イヌブドウ」(犬葡萄)、「カラスブドウ」(鴉葡萄)、「ジャブドウ」(蛇葡萄)

他の画像は、動画にしました、輝く ”サファイヤ” を御覧下さい>

次は、「アオツヅラフジ / 青葛籠藤」の実です。

<「アオツヅラフジ」>

此の時季には、淡い緑色の若い実とブルーや青紫色の熟した実を同時に視ることができます。

夏に、円錐花序に、淡い黄色の花を咲かせますが、目立ち難い小さな花です。

名前の由来は、蔓を葛篭(つづら)の材料にしたからとか、光沢の在る葉の形は、卵型、ハート型等々で互生します。

果実は、「ブドウ」の様に房状に付き、球状の核果が、緑色から、今頃に青色に変化します。

熟すと黒色になります、「ブドウ」の様ですが、有毒なので食べられません。

種子は、かたつむり、アンモナイトの様なユニークな形をしています。

ツヅラフジ科、アオツヅラフジュ属、蔓性落葉木本、雌雄異株、日本、沖縄、台湾、朝鮮半島原産

別名 「カミエビ/神海老」、学名 Cocculus orbiculatus、英名 Snailseed、Moonseed

<他の画像は、動画にしました>

下図は、「アオツヅラフジ」の種子です、英名で Snailseed、Moonseed の名前が付いているのも頷けます。

種子は、5から6mm位の大きさ、英名の Snail (カタツムリ)、Moon(月)の形をしています。

<借用画像>

寧ろ、Moonseed の方が、的を射てます。<下図は、借用したものです>

花は、小さく(花径)見栄えが、イマイチ です。