沖縄島最接近時には910ヘクトパスカルに達すると予想され、「強さも大きさも過去最大級の台風です、最大級の台風対策をお願いします」とラジオも言っていた台風15号は、最大瞬間風速70mの予報が40m程度に留まり、被害は少なかった。

「今年は台風の当たり年」と15号の話で前にも書いたが、15号が沖縄島を襲ったのは8月26日、それから3週間が経った9月15~16日にもまた、沖縄島は台風に襲われた。台風16号だ、16号は何と15号を超える勢力、905ヘクトパスカルで最大瞬間風速は75mと予想された。5泊6日の「宮古諸島巡りオヤジ二人旅」から沖縄へ帰ると台風接近中となっていた。沖縄に着いたのは9月14日の4時頃、家に着いたのは5時頃、すぐに宜野湾の畑、金曜日の職場を回って台風対策をする。

翌日15日、西原の畑へ行き、作成途中で強度がまだ十分でない畑小屋を補強した。板を打ち付けたり、重しを乗せたりなどの補強。

『人事を尽くして天命を待つ』は「人間として出来るかぎりのことをして、その上は天命に任せて心を労しない。」(広辞苑)のことだが、台風対策で言えば、出来るかぎりの補強をして、あとは「なるようになるさ」と平然としていれば良いとなる。

畑小屋の補強を終えて、私は確かに、「なるようになるさ」と平然としていた。しかしながら、畑小屋の補強に「人事を尽くした」とは言えなかった。

畑小屋の左側の柱、中央の柱、右側の柱それぞれの前後にアンカーを設けている。前の柱の手前アンカーから屋根を回して後ろの柱後方のアンカーまでロープを張り、小屋が風圧で浮き上がるのを防ぐためのアンカーだ。台風15号の際に、中央の柱のアンカーにはロープをかけた。その時の小屋はまだ壁板を貼っておらず、受ける風圧もそう強くは無いと予想し、補強ロープも中央の1本で十分と判断した。

ところが、台風16号がやってくる時の畑小屋は多くの壁板が貼られている。暴風の風圧を強く受けると予想された。畑小屋に板を打ち付けたり、重しを乗せたりの補強をした後、「これで大丈夫かなぁ、不安だなぁ」と思い、右側、左側の柱にもロープをかけようかという考えが頭をよぎった。ロープを買いに行って、2ヶ所にロープをかけ終えるまでには1時間以上かかる。「面倒だなぁ、よし、後は運を天に任せよう」と、人事を尽くさぬまま天命を待つことにし、私は実家の台風対策に向かったのであった。

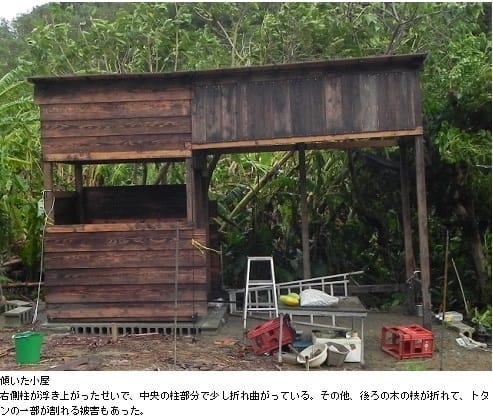

台風16号が通り過ぎたのは17日のお昼前、さっそく畑小屋を見に行った。「グワーン」と頭の中で鐘が鳴った。畑小屋の被害は大きかった。右側の柱2本が10センチほど浮き上がっている。そのため、小屋がやや傾いてしまった。これを直すには、柱を埋め込む穴5個所を全て掘り直し、柱を再設置しなければならなかった。

また、基礎ブロック上に乗せている部分も数センチ浮き上がり、全体が後方に8センチほどずれてしまった。そのため、後方が基礎ブロックからずり落ち、その衝撃で基礎ブロックの4枚が浮いてしまった。これを直すには、小屋を持ち上げ、基礎ブロックを設置し直し、全体を手前にずらさなければならなかった。大仕事となってしまった。

今朝のニュースで「台風17号が発生」とあった。今度は人事を尽くすつもり。

記:2012.9.21 島乃ガジ丸