Web上に公開されている「玉川上水事典」の『野火止用水』には、

野火止用水は、

玉川上水が完成した翌年の承応4年(1655)2月10日工事が始められ、3月20日には水が流れた、

と川越の大商人・榎本弥左衛門が『萬之覚』で記している。

老中で川越藩主の松平信綱が幕府了解のもと、家臣で水利に精通した安松金右衛門に

設計と工事を担当させた。

玉川上水から最初の分水となったこの野火止用水は、

多摩郡小川村(小平市中島町)の分水口から、台地の野火留村(新座市野火止)を経て、

新河岸川に至る25キロの水路である。

その勾配は、玉川上水43kmで92㍍の落差に比べ、54㍍と穏やかである。

(fumi-G注釈:野火止用水は25㎞の長さと勘案すると、1kmで2.16mの落差。

玉川上水のそれは、2.19mとなり、同じ落差に思えるが、・・・・・。)

用水の分水割合は、玉川7分、野火止3分だった。

当初は、主に飲料水など生活用水として利用されたが、

その後、灌漑用水としても利用され、不毛な原野を豊かな大地へ変えていった。

野火止の地名は、焼き畑農業で野焼きの火が住まいに飛び火しないように見張る為の、

高台の塚や堤を築いたことに依ると言う。

3世紀もの時代を経て、東京や近郊の都市化が進みます。

昭和48(1973)年には水事情が悪化、分水の流れは止まった。

このため、野火止用水は荒れ放題となった。

その後、関係住民や自治体の努力が実り、昭和59(1984)年に「清流」が復活した。

「清流」とは、生活排水を高度処理した処理水のことである。

その2年後、昭和61(1986)年8月27日には、玉川上水の「清流」が復活した。

( ↑ 小平市玉川上水を守る会、玉川上水事典より引用させて戴きました。)

軽く昼食を戴いて野火止用水沿いを歩きます。

まるで自分の家の池という扱いに見える?!

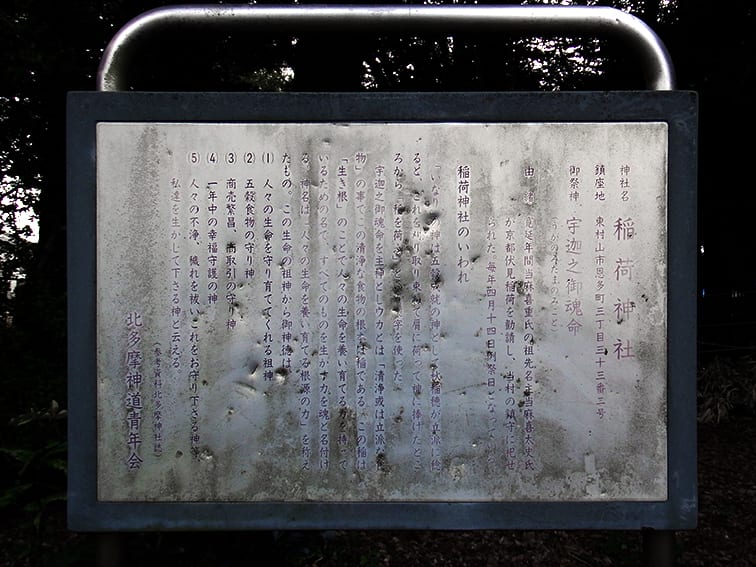

稲荷神社で一寸小休止!

由緒ある神社のようです。

人影がまばらな神社です。

側道を進むと恩田水車があります。

落差の少ない用水なので、この水の落とし方は落差が必要で、忠実な再現かは、疑問らしい。

側道を進みます。

中橋

しかしこの橋、逆側から見ると、

道路拡張の為、増設部分はコンクリートで造られた様子。

万年橋に到着

このケヤキを是非見て貰いたかったと講師役のS様。

巨大なケヤキに対し何も手伝えない腹立たしさ。

根っこがむき出しで、剰りにも痛々しい。

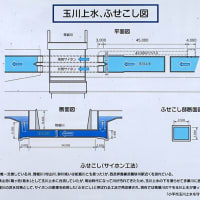

土管の向こう側が見えます。

案内看板

此所までで、今回の野火止用水は終了。

出水川を渡り、

黒目川の天神橋に至ります。

天神社から、源流方向へ上ります。

境内の自然林にびっくり

この辺り湧水が湧き、黒目川の一つの源流になっているらしい。

源流保護の為か指標が、そびえていました。

青梅街道に架かる橋上から、黒目川を振り返る。

水が浸みだしているくらいの水量です。

案内板

そして、

道路を渡り、サイカチ窪を探して小平霊園に入ります。

水の出口を発見!

思い切って中へ入ります。

蚊の居ないことを期待して!!

水が多く、7年に一度というサイカチ窪の湧水、

見られるか!?!?

ちょろちょろ程度で、湧水の確証がありません。

湧水の状態か、半信半疑で現場を離れます。

直近の霊園内に出て、

帰りは小平駅まで歩きました。

一寸遠かった!!

帰り道、乗換駅で夕食!?

地元に帰った頃には、一寸夕焼け。

とても有意義で、有り難い一日でした。

ブログ村 「オヤジ日記 ブログランキング」に、挑戦中です。

バナーを「ぽちっ!」 っと、クリック。 応援を!!

っと、クリック。 応援を!!

有り難う

有り難う  ございます。

ございます。

28日の歩数は、9,338歩でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます