8月10日(土)。竹紙作りとそれを使った作品の仕上げの日を迎えました。お手伝いの最終日でもあります。

ステンレスの金網枠に,漉いた紙が張り付いています。それを慎重に剥がします。A君は助言の内容をすぐ理解して,きちんと作業を進めていきました。コピー紙にしようと薄手の紙を漉いていたのですが,それについても破れないようにうまく剥がしました。

この後,圧を加えて表面処理。すべてがうまくいったとき,思わず,A君自身,拍手していました。

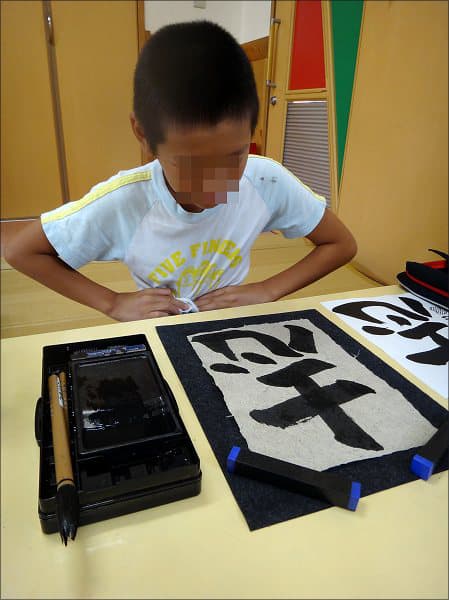

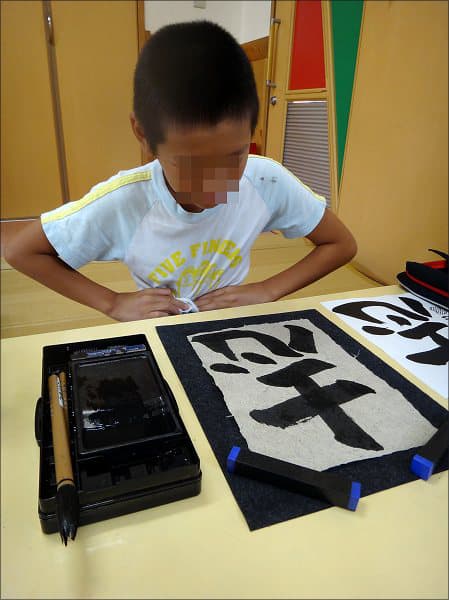

次は,いよいよ作品に文字を書きます。もちろんわたしは,彼が毛筆を手にするのを見たのは初めてです。予め「上手に書こうとしなくていい。丁寧に,丁寧に書くという点に注意して」と助言したおいただけです。家で何度か練習して,この日もすこしだけ練習して,という感じでした。そうして,いよいよ清書にかかりました。

清書は二枚と決めました。はじめの一枚は,いわば練習的清書。墨の吸い込みや,書き味を確かめながら書くものの,清書にしてもいいというつもりで書くのです。準備が整ったとき,A君いわく,「コワーッ!」。

ゆっくりゆっくり,一画一画,じつに丁寧に書いていきました。できると,「うん,うん」と納得気味。

次は清書的清書。文字のバランスについて助言し,この一枚に賭けるという気持ちで書くように伝えました。いよいよ始筆。みごと! 名前までじっくり仕上げました。そのとき,彼の口から自然につぶやきが出ました。「大満足!」と。心地よい緊張感がからだじゅうに広がった瞬間です。

二枚の作品に落款を押して,完成! 落款を押す準備をしているとき,お母さんが迎えに来られました。ご覧になって,にこにこ。拍手が出ました。わたしも拍手。彼と握手。

手作り額に入れると,すてきな作品になりました。A君は「すごい!」と言いました。

A君には地味で,汗の出る体験でした。夏休みにしかできない今回の体験は彼のこころにデッカイ財産を残したことでしょう。一枚の紙に込められたこころを知れば,一枚の紙をも疎かにできないことが理解できるし,人が紙を作ることを発見したすごさにも思いが至るでしょう。誇れる体験です。

彼に残った課題は次のものです。それについて助言しておきました。

- この日の活動について用紙にまとめる。

- 作品を額に入れて最終的な仕上げをする。

- これまでの活動すべてを振り返って,感想をまとめる。

- 残った厚めの紙二枚のうち,一枚で折鶴を折ってみる(彼の発想)。

- 和紙研究所でお世話になったFさんを訪ね,研究報告として作品を見ていただく。

一方,わたしの課題は次のものです。

- 今回コピー紙として漉いた竹紙に,A君が写った写真を複写してプレゼントする。

目立たなくても,ほんとうに価値のある体験活動の場をつくるのがおとなの役割,責任だと思うのです。おとなは,未来のおとなのために,文化の襞に触れてその価値と向き合う機会をつくり出さなくてはなりません。その点,今回の中身は合格点をいただけるでしょう,たぶん。