京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。

京都観光では最も詳しいです!

Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)

2020 8/15の拝観報告2(粟生光明寺 観音堂)

-

写真は、観音堂の内部。

西七条えんま堂を出て、西大路通→九条通→171号線と進み、10:00前にやって来たのが長岡京市にある粟生光明寺です。

こちらに妻の実家のお墓があるので、お墓参りに来ました。

妻と長男はあの石段の脇から直接墓地に向かいます。

僕と次男は石段を登り、境内に入り、御影堂にお参りしてから墓地に降ります。

その途中、参道の右手にある観音堂が、訪問時にちょうど開扉していました。

ちょうとお掃除されていました。

こちらの観音菩薩像、本来は洛西観音三十三霊場7番札所で恵心僧都作と伝わる十一面千手観音像(重文)が祀りされていましたが、今は京博に寄託しておられます。

その代わりに洛西観音三十三霊場8番札所である粟生山観音寺の十一面千手観音像が安置されているそうです。

しかしそのお厨子は閉まっていましたね。

でも内部が見れて良かったです。

しかもお参りが終わってから再度観に行ったら、もう掃除は終わり閉まっていましたしね。

さてお参りが終わると、恒例行事があります。

粟生光明寺門前のすぐ近くにあるバッティングセンターに行きますw

長男も次男もバッティングセンターが大好き。

2人とも4ゲームぐらいしました。

ヘタなんですけどね。

僕もですがw

そんなこんなで11:00過ぎまで遊んで、次へと向かいました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

向日市 泉福寺

写真は、本堂。

泉福寺は向日市にある浄土宗寺院で、洛西観音霊場の16番札所です。

4年に1回本尊の鹿皮観音(ろくひかんのん)の御開帳をしておられます。

アクセス

JRの向日町駅が最寄駅です。

改札を出て左手に進みます。

線路沿いの道をまっすぐ南下します。

約350m先の、左手にある最初の大きな踏切を渡ります。

左クランクで約70m先のT字路に付き当たって、右へ。

ここからひたすらまっすぐに約500m進むと突き当りに歩道橋が見えます。

ここを道なりに左に曲がった左手に、泉福寺の表門があります。

長岡京から平安京に遷都された794年に建立されたと云われています。

桓武天皇が遷幸の際に大雨に見舞われ、あわてて松の木の下に逃げ込まれました。

そしてその松の木の下で観音経を唱えられると、雷雨が止んで無事に遷都出来ました。

この御礼にこの松の木で観音像を作って、お堂を建立したのが当寺院なんだそうです。

表門を入ると左手に前庭が拡がり、その奥に本堂があります。

本堂に入ると内陣中央に大きなお厨子がありますが、通常は閉まっています。

前にはお前立の不空羂索観音坐像が、両脇には毘沙門天像と吉祥天像がお祀りされています。

御開帳

4年に1度、オリンピックイヤーの4/18に本尊の不空羂索観音坐像が御開帳されます。

不空羂索観音は鹿の皮の袈裟を着ているため、鹿皮観音(ろくひかんのん)と呼ばれることもあります。

3つの目に8本の手があり、それぞれは羂索、錫杖、蓮華などを持っていました。

洛西マイナー散策の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

2020 4/4の拝観報告(泉福寺 鹿皮観音ご開帳)

写真は、表門。

ソメイヨシノが満開の土曜日です。

しかし新型コロナウイルスの影響で、京都市内も人が少ないです。

僕も出歩くのは控えることにしましたが、この1件だけはどうしても片付けておきたかったので、車で参りました。

10:00頃に到着。

向日市の泉福寺です。

4年に1度のオリンピックイヤーに本尊の不空羂索観音像の御開帳をしておられるのをアマ会の会員さんから伺いました。

当初HPでは4/18だけになっていましたが、3月末に見ると4/1~4/18となっていました。

「これは日が経つといよいよ行きにくくなるに違いない」と判断し、急遽4/4に事前に連絡して参りました。

この時点でお寺側からマスク着用をお願するとの申し出がありました。

お寺の手前にある月極駐車場に1つだけお寺専用のがあるので、そちらに駐車。

お寺に向かうと若めのご住職が出てきて下さいました。

本堂に入るとお厨子が御開帳され、木造の不空羂索観音像が御開帳されていました。

坐像の木造。

目が3つで手が8本。

内陣に入ってお参りさせてくださいました。

本来は4/18だけの予定だったそうですが、この情勢をみて先倒しにされたそうです。

そういう事情もあり、あまり長居はせずに15分ほどで帰宅しました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2020 4/2の拝観報告6(蔵王堂 光福寺)

写真は、桜咲く参道の入口。

中村軒を出て、さらに南へと進みます。

15:45頃にやって来たのが、蔵王堂 光福寺です。

こちらの長い参道が桜並木で、以前からこの時期に来てみたいと思っていました。

この日の当初はこちらに来る予定ではなかったのですが、大覚寺の次に行きたいところを考えました。

・ソメイヨシノがきれい

・大覚寺からそう遠くない

・車でないと行きにくい

を脳内検索したら、ヒットしたって感じですw

風が吹くと桜吹雪になるようなピークをやや過ぎた感じでしたが、とてもきれいでした。

山門や本堂の周囲にもソメイヨシノがあったんですね。

もちろんマイナー寺院ですので、誰もいませんでした。

16:00頃にこちらを出て、自宅の方へと向かいました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

西国街道ひな人形めぐり

写真は、富永屋の外観

西国街道とは東寺から西宮に至る江戸時代の幹線道路です。

久世、向日市、長岡京市のあたりを通っており、向日市や長岡京市辺りでは今の府道67号線になります。

一部は当時の旧道も残っています。

その西国街道の阪急の東向日駅から長岡京市の一文橋までの区間で、3/1~3/5にひな人形を展示するイベントが開催されます。

道沿いのお店などに手作りのひな人形や古いひな人形が展示されます。

特に見所なのは、向日神社の向かい側にある富永屋や、中小路家住宅でしょう。

中小路家住宅については、別記参照してください。

富永屋

江戸時代から街道沿いの宿場や料理屋として営業しており、日本地図を作った伊能忠敬も測量中にこちらに宿泊したそうです。

現在では地域の交流スペースとして活用されており、西国街道ひな人形めぐりでは100円で内部のひな飾りを見学出来ます。

表門を入ると左手に玄関があります。

玄関で参観料100円を納め、由緒書きを頂きます。

入ってすぐは昔 土間だったのでしょう、広いスペースになっており、右手の座敷に上がります。

座敷には御所人形や御殿飾りのひな人形などが飾られています。

さらに土間に戻り、奥にも入れます。

奥への途中の廊下には、これらの人形を片付ける大きな長持があります。

さらに奥にはおくどさんがある土間があります。

しかし2019年の夏に取り壊しが決まったそうです。

洛西マイナー散策の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

なかの邸(中野家住宅)

写真は、主屋の座敷。

なかの邸は旧西国街道沿い、長岡京市にある江戸末期の酒屋を改修したお店で、主屋、茶室、土蔵は国の登録有形文化財です。

アクセス

阪急電車の西山天王山駅で下車し、東改札口から出ます。

目の前にロータリーがあるので、その左手前方に進みます。

約150mで、調子八角の交差点に来るので、その交差点の対角側に渡ります。

対角側の角の右手に、細い道(旧西国街道)があるので、そこへ左折して進みます。

そこから約250m進んだ先、交差点の右前方の角に、なかの邸があります。

なかの邸は耐震補強の工事を終え、2019年7月からお酒とおばんざいの店として、18:00~22:00まで営業することとなりました。

その営業の前に、6/5~6/8の10:00~16:00に内部が無料で公開されました。

主屋と土蔵は江戸末期、茶室は戦後に増築されました。

主屋は旧西国街道に面しており、切妻造桟瓦葺、2階には漆喰を塗り込められ、虫籠窓があります。

玄関を入ると土間になっており、左手から上がります。

最初に玄関間の3畳間があり、その奥正面に6畳間。

そしてその右手に6畳間と床の間と付書院がある8畳間がならび併せて20畳です。

主屋の奥には庭園があり、その庭園の右手奥に茶室の皎庵(こうあん)があります。

土蔵は主屋と茶室をつなぐ間にありますが、非公開のエリアです。

皎庵は4畳半に台目床、天井は3段の網代になっており、軒裏には割竹が使用されています。小間の奥には水屋があります。

数寄屋大工 北村傳兵衛が手掛けた現存する希少な茶室です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

神足ふれあい町屋(旧石田家住宅)

写真は、外観

長岡京市の西国街道沿いにある町屋で、国の登録有形文化財です。

今は地域の交流スペースとして貸し出しもされており、喫茶としても営業しています。

アクセス

JRの長岡京駅で下車し、西口から出ます。

ロータリーの左側の道を進みます。

フレンドマートを過ぎた角を左折し、西国街道を進みます。

約400m進んだ右手に神足(こうたり)ふれあい町屋があります。

こちらは江戸時代には紙屋清兵衛という屋号で和紙を商っていました。

明治以降は町医者などに利用されていたものを石田家が購入しましたが、平成15年に長岡京市が取得し、神足ふれあい町家として整備しました。

外観は切妻造で三面に庇をまわし、表構えに格子と出格子を並べ、大屋根の下の白壁に2か所の虫籠窓(むしこまど)が開いています。

玄関を入ると土間が奥まで続きます。

左手はかつての納屋で、今は展示や販売のスペースになっています。

右手はかつての店の間です。

さらに土間を奥に進むと、かつてのおくどさんのスペースは調理場とテーブル席です。

右手は座敷で、居間、中の間、奥の座敷には床の間と付書院があり、今は客席になっています。

間口が広く田の字型の間取りは、京町屋とは異なる農家風のものだそうです。

また座敷の外には本来は茶室のあるお庭だったそうですが、きれいな庭園に整備されています。

洛西マイナー散策の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2019 6/8の拝観報告(なかの邸(中野家住宅))

写真は、茶室の皎庵(こうあん)。

土曜日です。

この日は朝から1つだけ。

車で9:30頃に自宅を出て、国道171号線を南下します。

勝竜寺の交差点で西へ。

10:10頃にやって来たのが、長岡京市のなかの邸こと中野家住宅です。

こちらには旧石田家住宅と共に3/3に訪れているのですが、当時はまだ改修工事中でした。

しかしこの度工事も終わり、7月からお酒とおばんざいのお店として、18:00~22:00まで営業されることとなりました。

その前に6/5~6/8の10:00~16:00に無料で見学出来ると朝日新聞に開催されたのを、桜さんに教えて頂きました。

開店しても基本は夜なら、是非お昼に観たいのでやって来ました。

到着した際には、既に8名ぐらい来ておられました。

説明書きも頂けました。

主屋と茶室を見学しました。

特に茶室は北村傳兵衛が手掛けて残存している数少ないものだそうです。

中には入れませんでしたが、躙口と貴人口が開いており、そこから拝見出来ました。

詳細は、また今後の本編でご紹介します。

こちらは現在、長岡京市の所有だそうで、今後は夜の営業以外にお昼にイベントなどを行う可能性もあるそうです。

最後にアイスコーヒーと白玉団子のセットを500円で提供されていたので、そちらを頂いて10:45頃にこちらを出て帰宅しました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2019 3/3の拝観報告4(神足ふれあい町屋:旧石田家住宅)

写真は、町屋の内部。

一文橋から、さらに西国街道を南下します。

JR 長岡京駅の横を通過して12:30にやって来たのが、神足ふれあい町屋こと旧石田家住宅です。

国の登録有形文化財に指定されている町屋です。

以前から気になっていたので、今回来てみました。

今は地域の交流スペースとして活用されており、通常は喫茶営業をしておられます。

こちらもメッチャ離れてはいますが、西国街道ひな人形めぐりの1つでした。

内部の座敷には、ひな飾りが4セットぐらい展示されていました。

コーヒーを頂きながら休憩です。

お庭もきれいに整備されていました。

ここからJRの長岡京駅までは、道を戻れば近いのですが、さらに西国街道を南下します。

途中にあるのが、中野家住宅です。

こちらも国の登録有形文化財に指定されている古い町屋で、茶室はアノ北村傳兵衛が手掛けたものだそうです。

しかし今後「なかの邸」として、神足ふれあい町屋と同じように地域の交流の場、喫茶として活用されるそうです。

本来は昨年秋には始動する予定でしたが、いつの間にやら今年の5月に繰り下がっていました。

訪問当日も、改修工事の真っ最中でしたね。

そして13:00に、阪急の西山天王山駅に到着。

一文橋から約3.5㎞。

全行程となる東向日駅から西山天王山駅までは、5㎞ぐらい歩きましたねw

西山天王山駅から阪急で電車に乗り、次へと参りました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2019 3/3の拝観報告3(西国街道ひな人形めぐり)

写真は、富永屋のひな飾り。

正伝永源院を出て、徒歩で四条大橋を渡り、阪急の河原町駅へ。

阪急電車で東向日駅へ。

11:00にやって来たのが、西国街道ひな人形めぐりです。

向日市、長岡京市間辺りの西国街道沿いのお店などで、ひな飾りを展示するイベントです。

以前から行こう行こうと思って、延び延びになっていました。

最北端がこの東向日駅辺りで、最南端は一文橋辺りになります。

飲食店の店先に手作りのひな飾りが展示してあったりするのも多いですが、中でも見応えがあるのは富永屋と中小路家住宅辺りでしょう。

中小路家住宅は別の機会に来ているので、今回は

・富永屋の見学(由緒書きあり)

・西国街道ひな人形めぐりの全体の把握

のために、来た感じです。

全体的に参加してる店舗がまばらで、1つ1つのまでの距離が長めなのはちょっと残念ですね。

しかし富永屋は大日本沿海輿地全図の測量の際に伊能忠敬も宿泊した宿屋だったそうで、見事なひな飾りの他、内部も100円で見学出来ました。

昨年訪問されたfrippertronicsさん情報が役立ちましたw

途中の大阪王将で昼食を頂き、ぐんぐん歩きます。

全部歩くと2㎞以上あります。

中小路家住宅は、ひな飾りが店先にあり、喫茶営業は通常通りしておられたのが、去年と違うところですね。

少なくとも富永屋は行ってみてもいいのかなと思いました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

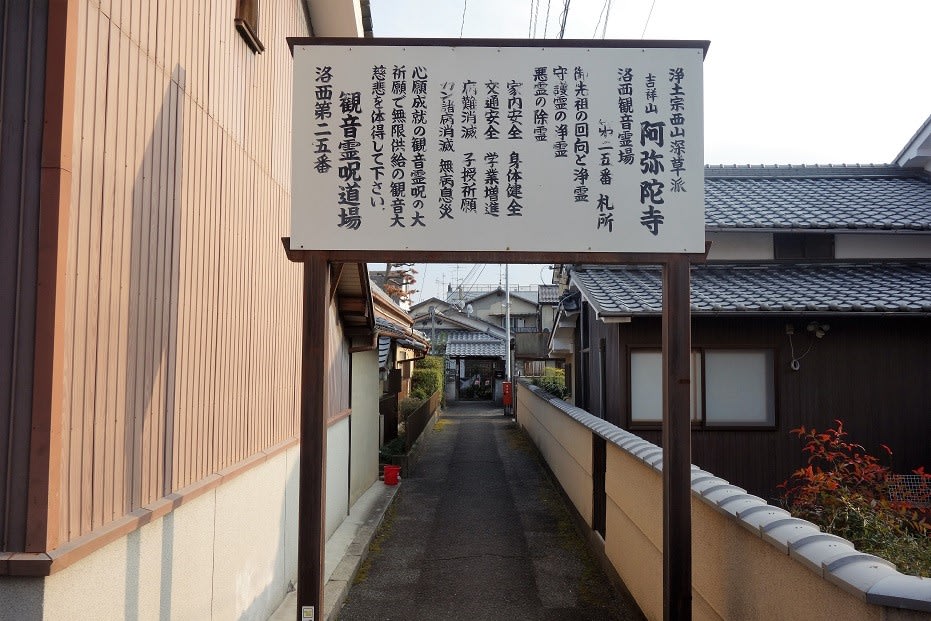

阿弥陀寺 千代原観音

写真は、路地の入口

千代原口近くにある阿弥陀寺は浄土宗深草派の寺院で、洛西観音霊場第二十五番札所です。

アクセス

阪急桂駅西口方面の歩道橋になる手前、右手の階段を降ります。

右手に線路を見ながら約200m先、タクシー乗り場を越えて4つ目の交差点を左折します。

途中右手に春日神社を見て、約370m先の野原診療所のある交差点を右折します。

住宅街を約110ma歩き、最初の左手の角を左折します。

さらに約130m先のかなり細い路地の入口に、阿弥陀寺の案内があり、この奥にあります。

誓願寺の第39代法主 空覚照恵上人が、隠居寺として創建したのが始まりとされます。

前述の路地を進んだ奥に表門があり、境内はその左に続きます。

境内はほぼ普通のお家サイズで、その中に先代のお手製の大きな観音像のお顔が上に見える塔のような建物、水子供養地蔵尊や子授観世音菩薩像などがお祀りされています。さらに進んで行くと最奥に、玄関があります。

玄関を入ると右手に仏間があり、内陣中央には千手千眼観世音菩薩立像がお祀りされています。

像高約65cm、元々は西山の法華山寺に祀られていたと云われています。

法華山寺は通称「峰ヶ堂」と呼ばれ、室町時代の全盛期には「東の清水寺、西の法華山寺」といわれたほどの大寺院でした。しかし応仁の乱以降、戦国の動乱に巻き込まれ衰退し、廃寺となりました。

また並び右手のお部屋には、本尊である阿弥陀如来像をお祀りする内陣がありました。

洛西マイナー散策の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2018 5/1の拝観報告3 最終(サントリー京都ブルワリー ガイドツアー)

写真は、“仕込”の大きな釜

納所(のうそ)の交差点から西へと進みます。

真っ直ぐに進んだ先にあるのが、サントリー京都ブルワリーです。

4月に内部改修をされて、改めてツアー募集をされていたので、この機に申し込んでいました。

法傳寺→妙教寺→サントリー京都ブルワリーだと、まあいい流れで行けると踏みました。

10:45開始で、11:50頃まで。

前回と大体同じですが、細部がいくつか変わっていました。

変わった点は、

・受付の後、すぐに見学ではなく、隣に設置されたシアターホールで映像を見ることになった

・仕込み釜のところに、遮断する仕切りが出来た。

これは内部の温度が高く、気分を悪くされる方がおられたそうです。そこから避難できるように、遮断版の外は涼しくなっています。

・最後の試飲室がきれいでオシャレになった

です。

もちろん僕は車ですので試飲はしていませんが、もともと下戸なので問題ありませんでした。

じゃあなんでビール工場の見学なんて行ったんだ!って話もありますが(笑)。

ここ終わりで、仕事に参りました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2018 3/11の拝観報告3 最終(洛西の仏像3 正法寺 大原野神社 阿弥陀寺)

写真は、正法寺の本堂

バスで府道141号線に戻り、府道140号線から大原野道へ。

14:40頃にまずやって来たのが、正法寺です。

本堂で本尊の三面千手観音像にお参りします。

いつもは外陣からですが、今回は内陣の間際まで入れました。

そして書院の庭園や不動堂。

さらに境内の向かい側にある梅林も、今回は非常にきれいでした。

正法寺の後、引き続き徒歩で大原野神社へ。

こちらは仏像はないので、藤原氏にまつわる由緒や狛犬ならぬ狛鹿のお話など。

今回驚いたのが、千眼桜の周囲が柵で囲われていました。

誰かが要らないことをしたのか、動物が芽を食べるのか。

もしこのままのら、満開でも写真映えしないですね・・・。

15:30頃、こちらをバスで出ました。

大原野道から新林本道に出て、国道1号線へ。

千代原口の交差点辺りで南へ。

ここから徒歩で住宅街の中を歩いて、最後は16:00頃に細い細い路地の奥にある阿弥陀寺にやって来ました。

こちらは洛西観音霊場の札所で、初めてでした。

そもそもこの洛西の仏像シリーズの1つのテーマが、室町時代の西の大寺院であった法華山寺でした。

こちらの千手観音像はその法華山寺にあったものだそうです。

こちらも内陣まで入って千手観音像にお参りさせて頂き、16:30頃に解散となりました。

阿弥陀寺からはアマ会の5人で歩いて阪急桂駅に向かい、各々帰宅しました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

2018 3/11の拝観報告2(洛西の仏像2 宝菩提院願徳寺 勝持寺)

写真は、宝菩提院願徳寺の本堂

桂地蔵寺の後、桂川街道を南下し、上久世の交差点を西へ。

その先にあるイオンモール京都桂川で、各々昼食でした。

こちらは僕が家族でよく来るので、勝手知ったるところ(笑)。

アマ会の5人で食事にしました。

2階のレストラン街の洛西小路か、3階のフードコート。

しかしレストラン街に行くと、5人もいるとどこのお店にするか決めるのもなかなか。

さらに会計も一括になるので、何かと面倒です。

なので一直線に3階のフードコートへ。

しかしもこちらのフードコートはなかなかお店が充実しているので、お誂え向きでした(笑)。

ただ11:30を少し回っていたので、案の定少し5名分の席を確保するのに苦労しましたが。

昼食を終えて、12:30に再集合。

再びバスで出発です。

府道201号線から府道140号。

さらに府道141号を西へ。

京都縦貫道の下をくぐって、13:00過ぎにやってきたのが宝菩提院願徳寺です。

こちらはもう国宝の如意輪観世音菩薩ですね。

最初にご住職からガッツリお話があります。

そして引き続き講師の関根先生の仏像の解説も。

やはり国宝だからってわけでもないです、こちらの如意輪観世音菩薩像は美しいですね。

そして徒歩で隣の勝持寺へ。

まずは本堂の前で関根先生から由緒などの説明があり、その後瑠璃光殿に入り仏像の解説でした。

薬師如来像の右手の結印が特徴的ですね。

薬壺を持った左手の上にかぶせるような来迎印なので、まさに薬壺を開けようとしているように見えますね。

胎内仏の方は単眼鏡があってよかったです。

その他、金剛力士像は大原野神社方面から来る際、途中にある仁王門に元々はあったんですね。

仏像の解説後は庭園の方も自由拝観で、14:20頃にまたバスで出発しました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 1 ) | Trackback ( )

2018 3/11の拝観報告1(洛西の仏像1 蔵王堂光福寺 桂地蔵寺)

写真は、蔵王堂光福寺の本堂

日曜日です。

この日は1日、近畿文化会の「洛西の仏像3」に参加しました。

8:45頃に自宅を出て、地下鉄で竹田駅へ。

9:20集合。

既にアマ会から参加予定だった、あんとんさん、シヲさん、frippertronicsさん、puffyさんは来ておられました。

総勢では38名ほどだったと思います。

いつものように小型バス2台で出発です。

油小路通を北上し、久世橋通を西に向かい、さらに国道171号線を西に進みます。

10:00頃、最初に向かったのが、蔵王堂光福寺です。

本堂に上がらせて頂きました。

本尊の蔵王権現像は秘仏で、50年に1度の御開帳です。

前回が2004年でしたので、当分先ですね。

ご本尊の開扉はなかったですが、脇壇をすべて開けて下さっていました。

以前六歳念仏の時に来た際も本堂は開いているには開いていたのですが、演者の方の控室のようになっていたので入れませんでした。

ご住職さんもたくさんお話して下さり、とても興味深かったです。

そしてまたバスで移動です。

桂川街道に出て、北上します。

下桂の辺りでバスを降り、徒歩で来たのが桂地蔵寺です。

六地蔵めぐりで有名ですね。

今回9/8の薬師盆でしか御開帳されない石薬師如来像の開扉はなかったですが、大きな地蔵菩薩像や阿弥陀如来像などにお参りさせて頂きました。

また御住職さんに五色散椿のお話をしたら、「今年は昨日やっと1輪咲きましたよ」と見せて下さいました。

いずれもかつてお参りに来たことのあるお寺さんではありますが、ご住職さんや帯同されている講師の関根俊一先生の解説を聞くことで、さらに知識が増してよかったです。

11:00過ぎにこちらを出ました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 前ページ | 次ページ » |

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。--

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

----------------------

拝観報告がない時は、本編。

----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。

-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。--

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

----------------------

拝観報告がない時は、本編。

----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。