田尻池(たじりいけ)は、富山市にある農業用のため池。

白鳥の飛来地として知られるが、こんなにたくさんいて驚いた。

<注> 写真は、約20年前にiinaが撮ったもの。

. . . 本文を読む

利賀そば祭は、2月10日(金曜日)から12日(日曜日)まで開かれる。

豪雪の利賀で、巨きな雪像やかまくらが作られ無邪気にたのしめた。

利賀へは庄川から行ったところ、急峻な峡谷の狭い雪道を車で登るには、道の片脇は深い谷になっており、しかも渋滞してののろのろ運転は怖かった。

帰りの下り坂が滑りそうなので、八尾に抜ける道があるというので使ったら、深い雪道は片側通行で交互に譲り合うのは、2度ほ . . . 本文を読む

祭の年間スケジュールを一覧にしました。祭名をクリックすると詳しく説明します。

なお、日時は事前にご確認ください。

2月10~12日利賀そば祭

4月第1金土日ちんどん祭

4/末~5/5となみチューリップフェア

5月1日高岡御車山祭

1~2日福野夜高祭

3日井波よいやさ祭

3日八尾曳山祭

4日下村やんさんま祭

4~5日城端曳山

14~15日伏木けんか山

17~18日岩瀬曳山車祭

6月第1金曜・土曜津沢 . . . 本文を読む

11月末までケーブル&バスが通っている。

雪の立山でも天気に恵まれれば暖かい。雪が真っ白に覆われた方は風もなく汗かくほどだった。ただ、山の天気は変わりやすくみくりが池周辺で遭難する者もいるので、山を舐めたら危険です。 . . . 本文を読む

この写真を撮った時代は、富山に暮らしていたので、晴れのときを見計らって出かける。ケーブルの立山駅のライブ中継を見て山頂が曇か雨なのが分かる。そんなときは、空振りを避けてケーブルには乗らず引き返す。富山に住んでいるので、気安く出直すことにする。

この日は、逆で麓は曇っているが山頂は快晴という情報を得ていた。観光客はしょんぼりと元気がなく、中には眠っている者さえいた。ケーブルからバスに乗り継ぎ七曲りの濃霧の中を走っていると、一転晴れ渡った。そのとき、観客は歓声の声が湧き起こる。そのときの内心は、声に出さぬが得意満面。

絵葉書のような9月の立山でした。 . . . 本文を読む

越中在任中の佐々成政さっさ なりまさに、早百合という名の愛妾がいた。成政の愛を一身にあつめたため他の側女の妬みを買った。どこか無骨な成政は、一途に信じられるものをこの女には需もとめていた。

ある年の冬、成政と数人の従者は徳川家康に会うために越中から直接に立山を越えた世に言うさらさら越え。

生死をさまよう佐良越えの留守中、早百合は小姓岡島金一郎と密通したという知らせが届いた。日頃の成政の早百 . . . 本文を読む

源義経と弁慶が、山伏姿に身をかわし奥州へ落ち延びる途中、にわか雨の晴れるのを待ったという岩が、地名「雨晴あまばらし」の由来。

弁慶が持上げたといわれるこの岩は、上代の古墳の石槨せっかくという説もある。昔、辺りが海 となっていなかったころの貴人を埋葬した古墳だが、波が上の部分をさらってしまい、石槨せっかくだけが残ったといわれている。

雨晴海岸あまばらしかいがんからは、海の向こうに雄大な立山連峰を望 . . . 本文を読む

毎年10月1日は、新湊曳山まつり。

13本の曳山が、典雅な曳山囃子を奏でつつ荘重な軋みを響かせ、神輿渡御に供奉して曳かれ、昼は「花山」、夜は「提灯山」にしつらえ町中を練り廻る姿は、絢爛豪華そのものであり、築山が素型とされる。

慶安3年(1650年)の創設と伝えられており、約350年前から曳かれていたと記録されている。

勢揃いすると、ご覧のように圧巻な提灯山。

富山に赴任してはじめて見学し . . . 本文を読む

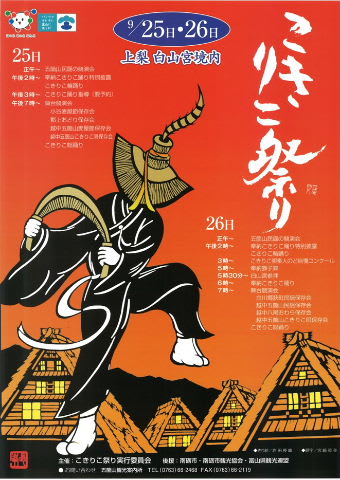

9月25日(日)・26日(月)に、五箇山の秋を彩る「こきりこ祭り」が平地域・上梨地区の白山宮境内で開催される。

筑子(こきりこ)は、田楽のことで古くは大化の改新のころ、田舞として発祥したとされ、ささらを鳴らしながら優雅でキレのある踊りが披露される。最初の3枚が閑静な社殿前でのひとり舞いなのは、人混みを避けて撮りたいとお願いしたら、気軽に応じてくれたもの。感謝。

メロディは、真上の写真をクリックく . . . 本文を読む

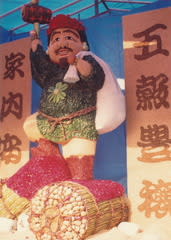

伝統300余年、五穀豊穣を感謝して毎年9月23日を中心に、富山の旧福岡地区の地蔵祭りに合わせ催される奇祭「つくりもんまつり」は、野菜、果物、自然の草花を利用し趣向をこらしたその作品は、素朴でユーモラスな人情溢れる庶民芸術だ。

↑大黒さま →鯉の滝登りは、3㍍を超える大物。

道端の地蔵さまを1軒の家に集めて、老若男女が餅・野菜・果物・お菓子等をお供えし、夜にはご詠歌を唱えるなどして供養したり、死 . . . 本文を読む

毎年敬老の日(9月第3月曜)の前日・前々日の開催。ことしは、 9月17日(土)18日(日)。

この『むぎや』に『こきりこ』と『おわら風の盆』が、富山の三大祭で九月にクライマックスをむかえる。

城端の町に「むぎや」の唄と踊りであふれる。

約800年前、権勢と栄華を極めた平家一門は屋島・壇の浦の合戦に敗れてついに滅亡。日本各所へ落ちのびた平氏の中に、人里離れた越中五箇山を安住の地とした人々がいた . . . 本文を読む

富山市内の港町・四方よかた-草島で大名行列の奴をこどもが模して行う。

iinaの記録によると「こども奴」は9月6日に行われ、取引会社の卓上カレンダーにも写真が使われたほどなのに、WEBを探すも痕跡が残ってなかった。

古くから伝わる行事ということだったが、いまとなっては判然としない。

[地名ひとこと]

四方を「よかた」と読ませるが、同じ富山市内に「西田地方」という地名がある。何と読むでしょ . . . 本文を読む

毎年9月4日に、富山の下村加茂神社の秋祭りとして稚児舞が行われる。タイトル写真は、胡蝶の舞。

地元では「カットンド」と呼ばれ、五穀豊穣の感謝や国家安泰などを祈願して奉納される舞で、村内から選ばれた10歳から11歳の子ども4人が本殿前に作られた舞台で9曲を舞う。これらの舞いは、京都の賀茂御祖神社(下鴨神社)から平安時代に伝承されたものと伝えられている。

ほほ、額に紅をさし、宝冠と平安の装束をまと . . . 本文を読む

二百十日の初秋の風が吹く9月1日から3日にかけて越中八尾やつおで遅い盆踊りがある。[おわら風の盆]

坂の町の両脇えんなかに水が勢いよく流れる音さえ掻き消し、地方じかたの奏でる哀切の音色が町にながれる。そんな曲にあわせ町流しする一団の風情をご覧ください。

特設ステージでの舞は、演舞を見るごとく美しい。小さな舞台を囲むように踊りの輪が広がる。いまもこのスタイルで踊っているだろうか。

幼いころの . . . 本文を読む

毎年8月第1金・土曜日の8月5日―6日は、富山の魚津で開催。

諏訪神社のたてもん祭りをメインに花火大会、灯ろう流し、せり込み蝶六街流しなどがある。

90余りの提灯を三角形に吊るした船型の万燈の「たてもん」を曳き回し、海上安全と豊漁を祈願する勇壮なまつり。頂から柳のように垂らしたのを足に見立てると逆さのホタルイカのように見える。このたてもんを駒のように威勢よく廻す。

神前に供え捧げたてまつる言 . . . 本文を読む