11月12日に発表されたMars Express のPhoenicis Lacus地域の画像です。

Phoenicis Lacusは、19世紀の天文学者に知られていたとのことです。

彼らは、暗い点として見て海であろうと想像していたそうです。

残念ながら海ではなく、Tharsis台地の隆起によって形成され、更に火山活動の影響を受けて地形が変形されています。

そして、Noctis Labyrinthusと繋がって独特の‘地塁と地溝'(がけと谷)の風景をもたらしています。

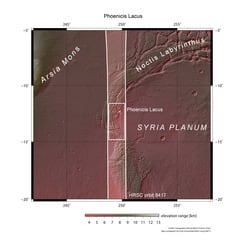

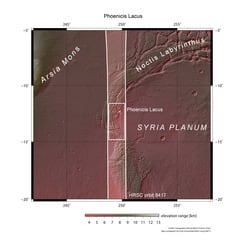

場所は、Tharsis三山のArsia山から東にPhoenicis Lacus、Noctis Labyrinthusと並んでいます。

Arsia山:南緯8.31°、西経121.10°、標高16,308m(アルシア山)

Phoenicis Lacus:南緯11.50°、西経109.60°、標高6,488m(Lacusの意味が不明です。)

Noctis Labyrinthus:南緯6.55°、西経102.13°標高6,491m(ノクチス複合峡)

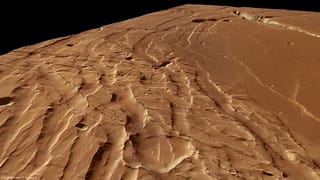

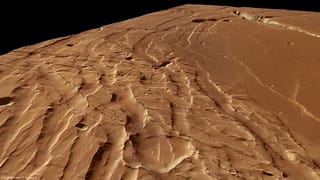

下記は、かなり際立った地形で周囲から3km沈んでいて、壁は玄武岩層が見られ、谷底を砂が埋めている様子が分かります。

大きい画像は、下記にて

http://download.esa.int/images/marsexpress/482-20101310-8417-6-3D-1-01-PhoenicisLacus_H1.jpg

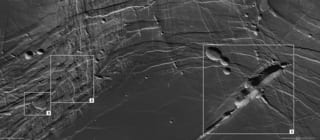

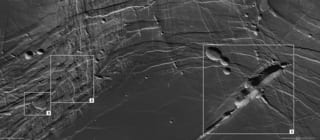

下記は、Tharsis台地の隆起によって地形的変形を受けた様子が刻まれています。

大きい画像は、下記にて

http://download.esa.int/images/marsexpress/482-20101310-8417-6-3D-2-01-PhoenicisLacus_H1.jpg

撮影された範囲は、下記のとおりで、面積は、8100平方km(59.5x136km)です。

大きな画像は、下記にて

http://download.esa.int/images/marsexpress/480-20101310-8417-6-ctxt-01-PhoenicisLacus_H1.jpg

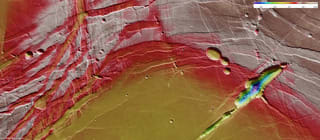

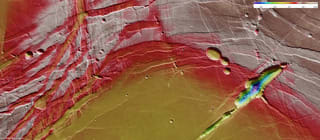

下記は、Digital Terrain Model (DTM) での画像で、地形の高度を色分けしています。

紫色が最も低く、グレイが最も高くなっています。

大きな画像は、下記にて

http://download.esa.int/images/marsexpress/480-20101310-8417-6-ht-01-PhoenicisLacus_H1.jpg

大きな画像は、下記にて

http://download.esa.int/images/marsexpress/480-20101310-8417-6-ft-01-PhoenicisLacus_H1.jpg

玄武岩ということは、火山岩となります。

生命探査という点では、少し期待薄な感じですが、地形という意味では面白い場所ですね。

マグマとして火星の内部から出て来たと考えられるので、内部構造を推定する絶好の資料となるのではないでしょうか?

地球の玄武岩と全く同じなんですかね。

Yahoo百科事典によると下記のとおりです。

「塩基性(苦鉄質)火山岩の総称。カルシウムに富む斜長石(灰長石ないし亜灰長石)と輝石(普通輝石、ピジョン輝石、ときにチタン普通輝石、まれに斜方輝石)、橄欖(かんらん)石、磁鉄鉱などを主要鉱物とする。」

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%8E%84%E6%AD%A6%E5%B2%A9/

Phoenicis Lacusは、19世紀の天文学者に知られていたとのことです。

彼らは、暗い点として見て海であろうと想像していたそうです。

残念ながら海ではなく、Tharsis台地の隆起によって形成され、更に火山活動の影響を受けて地形が変形されています。

そして、Noctis Labyrinthusと繋がって独特の‘地塁と地溝'(がけと谷)の風景をもたらしています。

場所は、Tharsis三山のArsia山から東にPhoenicis Lacus、Noctis Labyrinthusと並んでいます。

Arsia山:南緯8.31°、西経121.10°、標高16,308m(アルシア山)

Phoenicis Lacus:南緯11.50°、西経109.60°、標高6,488m(Lacusの意味が不明です。)

Noctis Labyrinthus:南緯6.55°、西経102.13°標高6,491m(ノクチス複合峡)

下記は、かなり際立った地形で周囲から3km沈んでいて、壁は玄武岩層が見られ、谷底を砂が埋めている様子が分かります。

大きい画像は、下記にて

http://download.esa.int/images/marsexpress/482-20101310-8417-6-3D-1-01-PhoenicisLacus_H1.jpg

下記は、Tharsis台地の隆起によって地形的変形を受けた様子が刻まれています。

大きい画像は、下記にて

http://download.esa.int/images/marsexpress/482-20101310-8417-6-3D-2-01-PhoenicisLacus_H1.jpg

撮影された範囲は、下記のとおりで、面積は、8100平方km(59.5x136km)です。

大きな画像は、下記にて

http://download.esa.int/images/marsexpress/480-20101310-8417-6-ctxt-01-PhoenicisLacus_H1.jpg

下記は、Digital Terrain Model (DTM) での画像で、地形の高度を色分けしています。

紫色が最も低く、グレイが最も高くなっています。

大きな画像は、下記にて

http://download.esa.int/images/marsexpress/480-20101310-8417-6-ht-01-PhoenicisLacus_H1.jpg

大きな画像は、下記にて

http://download.esa.int/images/marsexpress/480-20101310-8417-6-ft-01-PhoenicisLacus_H1.jpg

玄武岩ということは、火山岩となります。

生命探査という点では、少し期待薄な感じですが、地形という意味では面白い場所ですね。

マグマとして火星の内部から出て来たと考えられるので、内部構造を推定する絶好の資料となるのではないでしょうか?

地球の玄武岩と全く同じなんですかね。

Yahoo百科事典によると下記のとおりです。

「塩基性(苦鉄質)火山岩の総称。カルシウムに富む斜長石(灰長石ないし亜灰長石)と輝石(普通輝石、ピジョン輝石、ときにチタン普通輝石、まれに斜方輝石)、橄欖(かんらん)石、磁鉄鉱などを主要鉱物とする。」

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%8E%84%E6%AD%A6%E5%B2%A9/