このところ随分気候が良くなってとても過ごしやすくなった。

音楽、オーディオ、読書、ミステリードラマの鑑賞、ウォーキング、買い出しのドライバー役と目が回るほど忙しく、時間がいくらあっても足りない(笑)。

☆ 「イギリス社会」入門

世界には、いろんな国があるが今のところ自分が一番シンパシーを持っているのは「イギリス」。

結局、オーディオがらみになってしまうのだがイギリス発の製品はスピーカーにしろ真空管にしろ自分の相性に合う機器がいちばん多い。

その音質の特徴を一言でいえば「決して出しゃばることなく、付き合えば付き合うほどに味が出てくる、まるで”いぶし銀”のような渋い音」。

あの五味康祐さん〔作家:故人)も名著「西方の音」で、「西方」を「イギリス」と位置づけてブリティッシュ・サウンドについて比類なき音楽・オーディオ論を展開されている。

もともと、イギリスは日本と同じ島国国家なので国民気質が似ているのかもしれない。

そこで、知っているようで知らない「イギリス」をもっと知りたくなるところ。

「イギリス社会」入門~日本人に伝えたい本当の英国~(NHK出版新書)と題したこの本はそういうイギリスの実情を赤裸々に伝えてくれるものだった。

著者のコリン・ジョイス氏は1970年イギリス生まれでオックスフォード大学卒、92年来日し高校の英語教師やジャーナリストを経て10年帰国。

「女王のことをみんなどう思っているの?」「階級社会は今も続いているの?」といったベーシックな話題を中心にイギリス人なら誰もが共有している習慣や感覚をユーモアたっぷりに解説していて、一気に読ませてもらった。

中身のほうは「1 階級」から「6 王室」を経て「19 品格」まで項目ごとに分けてイギリス人の気質が浮き彫りにされているが、ここでは「階級」について取り上げてみよう。

何といってもイギリス人気質を手っ取り早く理解できるのは「階級意識」が一番だと思うから。

「みすぼらしい上流、目立ちたがる労働者」という副題のもと、冒頭に提示されるのが次のテーマ。

「二組の夫婦がクルマに乗り込む。さて、誰がどこに座るだろうか。」

これがイギリス人の階級を見分ける方法の一つだそうだ。

○ 労働者階級

男性二人が前に座ってサッカーの話をし、女性二人が後に座ってショッピングの話をする。

○ 中流階級

それぞれのパートナーを大切にするので一組の夫婦が前に、もう一組の夫婦が後に座る。

○ 上流階級

夫婦がばらばらになる。前の座席には男性のひとりが、別の男性の妻と一緒に座る。後ろにはもうひとりの男性と、別の男性の妻が座る。

つまり、社交の場ではふだん話さない相手と出来るだけ話さないといけないと考えるのが上流階級。

このさりげないエピソードに接しての個人的な感想だが、「社会」を優先させ、「個人」と「家族」の安楽を後回しにするのが上流階級なのだと何となく得心させるところがある。

ただし、著者によるとたしかにイギリス社会で階級は一定の重みを持っているものの、その意味合いは外国人が思っているものとは大きく違う。

どうも階級意識が誇張されて伝わり過ぎているようで、決して上流階級はお上品ぶって威張っているわけではない。

階級意識を鼻にかけることを警戒してか、ことさらにそれを隠したがっており、時代に合わせるのが一番と心得ている。

たとえば上流の気取ったアクセントで話し、卒業した名門校のタイを締めている人などめったにおらず、もし、いたとしたら笑いものになるそうだ。

生活スタイルも質素、倹約を旨としていて、この辺の「自己韜晦(とうかい)」が、わが国の古典「徒然草」〔兼好法師)の精神にもつながってくるところで、あのオーディオ製品に見られる「渋さ」とも共通するところだと思う。

ほかにも王室一族は民族的にいえば「ドイツ系」であり、そのことが国民に与える影響などが記されており、ことイギリスに関しては興味満載の本である。

次いで、

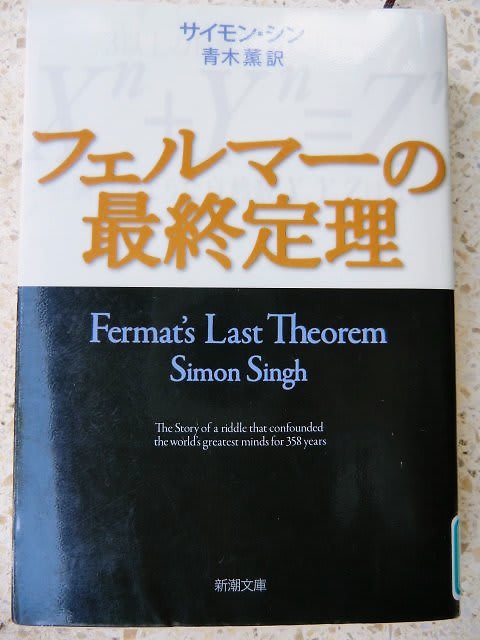

☆ 「フェルマーの最終定理」

17世紀、ひとりの数学者が謎に満ちた言葉を残した。「私はこの命題の真に驚くべき証明をもっているが、余白が狭すぎるのでここに記すことはできない」。

以後、あまりにも有名になったこの数学界最大の超難問「フェルマーの最終定理」への挑戦が始まったが~。

イギリスの天才数学者ワイルズの完全証明に至る波乱のドラマを軸に3世紀に及ぶ数学者たちの苦闘を描く、感動のノンフィクション!

表紙の裏にこう記された解説につられて読んだのが「フェルマーの最終定理」。

ご存知の方も多いと思うが2000年1月に本書の単行本が出版され大きな反響を呼んだが、これはその文庫版である。

ちなみに、フェルマーの最終定理とは、

Xn+Yn=Zn

この方程式はnが2より大きい場合には整数解をもたない。(XnとはXのn乗のことで、Yn、Znも同様)

この証明は簡単なように見えて実はたいへん難しく、3世紀もの間、幾多の数学者が挑戦し、なかには精神に異常をきたしたり、数学者としての生涯を台無しにされた者もいる超難問である。

数学者アンドリュー・ワイルズ(ここにもイギリス人が出てくる!)が1993年にこの定理の完全証明を行って後世に偉大な足跡を刻んだが、本書はそれにまつわる話である。

一言でいえば、根気とインスピレーション〔閃き)がいかに大切かが延々と語り継がれるわけだが、「万物は数なり」で、数と自然とのつながりが面白かった。

たとえば、次の逸話。

あるとき、鍛冶屋の前を通りかかったピタゴラスはハンマーが一斉に鉄に打ち下ろされる音を耳にした。さまざま調和音が響いてきたが、あるひとつの音が加わったときに限って音が調和しなくなった。

そこでハンマーの重さを調べてみると互いに調和しあう音を出すハンマー同士は重さの比がたとえば1/2や2/3となっていたが、不調和な音を出すハンマーは簡単な重さの比になっていなかったことが判明した。

もうひとつ、自然現象から「π」がひょっこり顔を出す話。

ケンブリッジ大学のステルム教授はいろんな川の曲がりくねった実際の長さと、水源から河口までの直線距離との比を求めてみた。

その比は川ごとに異なっていたけれども、平均すると3よりも少し大きい値になることが分かった。実をいうとこの比はほぼ3.14なのである。

これは、π(パイ)、すなわち円周と直径の比の値〔円周率)に近い。

端的にいえば川は常に曲がろう(カーブ)とする傾向を持っており、カオスと秩序とのせめぎ合いの結果、πの値に近くなるのである。

特に顕著なのはシベリアのツンドラ地帯やブラジルのような非常になだらかな平原を流れる川の場合だという。

これらはほんの一例だが、たとえば「リーマン予想」(素数の並び方の法則性)が明らかにされると宇宙の神秘が解明されると言われており、何だか「数」には不思議な力が込められているようだ。

なお、本書によると「フェルマーの最終定理」の証明は日本の数学者が発表した「谷山~志村予想」が決定的な役割を果たしており、日本人として実に誇らしくなる。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →