台風7号は、当初予報されていたよりも東寄りの進路をとりました。厚木も昼前に凄まじい豪雨が降りましたが、午後には落ち着いてきていました。

それでも、今日は台風襲来ということで一日中自宅に籠もることにしていました。それならそれで暇だったのでどうしようかと思ったのですが、たまたまひっぱり出して聴いていたCDを元にして、今回はモーツァルトのことを書いてみようと思います。

先日モーツァルトの《交響曲第25番 ト短調 K.183》のことを書きましたが、実はモーツァルトには他にもいくつかト短調の作品があります。その中から、今日は《弦楽四重奏曲 第6番 変ロ長調 K.159》をご紹介しようと思います。

「おい、どこがト短調やねん?!」

とお思いになる方もあるかと思いますが、まぁお待ちいただきたいと存じます。実はこの曲、かなりト短調なのです。

《弦楽四重奏曲第6番 変ロ長調 K.159》 は、モーツァルトが17歳の時に作曲した弦楽四重奏曲です。6曲ある『ミラノ四重奏曲』のうちの5曲目であり、『ミラノ四重奏曲第5番』と呼ばれることもあります。

1772年10月、モーツァルト父子は第3回となるイタリア旅行に出かけ、ミラノに滞在しました。翌1773年3月にザルツブルグに帰郷しましたが、この間の『暇つぶし』に、ニ長調 k.155から変ホ長調 K.160までの6曲の弦楽四重奏曲を連作しました。

これらは1冊の自筆譜にまとめられてあることから『ミラノ四重奏曲集』とも呼ばれてます。 6曲それぞれの調性の配列は

第2番:ニ長調

第3番:ト長調

第4番:ハ長調

第5番:ヘ長調

第6番:変ロ長調

第7番:変ホ長調

と5度づつ下げてシリーズにしていることも考え合せると、作曲にあたっては父レオポルトから配列やテンポ設定についての指示があったようで、恐らく出版・献呈の意図があったのかも知れません(ただし、実際には誰にも献呈されることはありませんでした)。

因みに

「なんで1曲目が『第2番』やねん?」

と思われるかも知れませんが、モーツァルトの弦楽四重奏曲第1番には、当時14歳だったモーツァルトが1770年の3月15日にイタリアのローディ(ロディとも)で作曲したト長調 K. 80 (73f) があたるためです。この第1番は『ミラノ四重奏曲集』と違って4つの楽章で書かれていますが、モーツァルトはこの作品の出来栄えにかなりの自信があったらしく、1778年のパリ旅行の際には一緒に携行していたといわれています。

話を戻しますが、『ミラノ四重奏曲集』は6曲のうち第5曲を除いて全て「急・緩・急」の典型的なイタリア式3楽章形式で書かれていて、今回ご紹介する第6番だけが「緩・急・急」の順になっています。 また中間部の楽章では、

第2番ニ長調 K.155 (134a)

Allegro ニ長調

Andante イ長調

Molto allegro ニ長調

第3番ト長調 K.156 (134b)

Presto ト長調

Adagio ホ短調 ★

Tempo di Menuetto ト長調

第4番ハ長調 K.157

Allegro ハ長調

Andante ハ短調★

Presto ハ長調

第5番ヘ長調 K.158

Allegro ヘ長調

Andante un poco Allegretto イ短調★

Menuetto ヘ長調

第6番変ロ長調 K.159

Andante 変ロ長調

Allegro ト短調★

Allegro grazioso 変ロ長調

第7番 K.160 (159a)

Allegro 変ホ長調

Un poco Adagio 変イ長調

Presto 変ホ長調

と、6つのうち4つまでが短調で書かれています。

モーツァルトが何故に中間楽章に短調を連続させたのは分かりませんが、もしかしたら、決まった枠の中にモーツァルトを嵌め込もうとする父レオポルト、あるいは当時の音楽界の因習に対する若い作曲家の反抗の現れなのかも知れません。 しかし、モーツァルトはこのシリーズの最後の曲である《変ホ長調 K.160》では、何故か何事もなかったかのように再び因習的なスタイルに戻っています。

《弦楽四重奏曲 第6番 変ロ長調 K.159》の第1楽章はアンダンテ、4/4拍子の変ロ長調。

どうしようもなく若々しく伸びやかなメロディが第2ヴァイオリンによって奏され、8小節後に第1ヴァイオリンが続きます。牧歌的な印象のメロディが展開されていきますが、所々に短調の暗い陰が匂います。

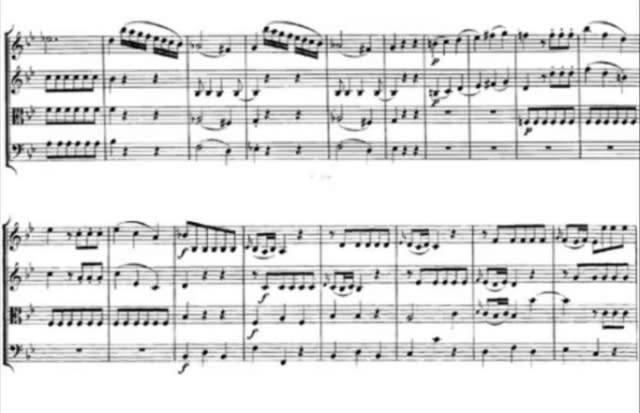

第2楽章はアレグロ、3/4拍子のト短調。この楽章が全体で一番演奏時間が長く、曲の実質的な中心となっています。

第2ヴァイオリンとヴィオラの8分音符のリズムにのって、ト短調の疾走感のあるメロディが第1ヴァイオリンによって奏されます。そしてユニゾンで半音階的に下降して一度落ち着いてから

急降下する第1ヴァイオリンを第2ヴァイオリンのシンコペーションが受け止め、静かに展開した後で第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリン、チェロとヴィオラとが1小節ずれで掛け合いを展開していきます。そして

焦燥感に満ちたヴァイオリン群のシンコペーションとチェロの8分音符の厳しい刻みの中を、ヴィオラの16分音符が疾走していきます。

この『ト短調』『疾走感』『焦燥感』『シンコペーション』というキーワード…どこかで聞いたような気がしませんか?

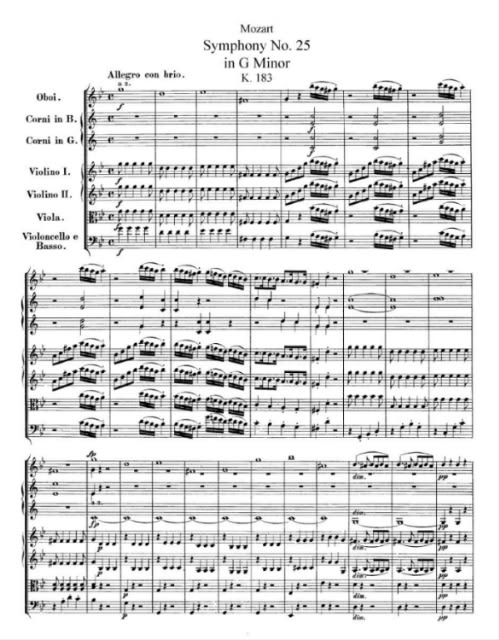

そうです、この曲はまるで

《交響曲第25番 ト短調 K.183》の第1楽章のようなのです。この2曲が同じ1773年に書かれていて、四重奏曲が3月に、交響曲が10月に完成していることから思うに、先に完成したこの曲は間違いなく後の名交響曲の布石になったことでしょう。

モーツァルトにとって『ト短調』という調性は特別なものだったようで、《交響曲第25番》や《交響曲第40番》《ピアノ四重奏曲第1番》《弦楽五重奏曲第1番》などがト短調で書かれています。ト短調を好んだ理由は様々に考えられますが、モーツァルトがヴァイオリン弾きでもあったことから考えられることとしては

ヴァイオリンの最低音開放弦がソ=ト音であり、楽器として非常に響きやすい調性であることも一因かと思います。

第3楽章はアレグロ・グラツィオーソ、2/4拍子のロンド。

第2楽章で吹き荒れた疾風怒濤の嵐を微塵も感じさせない、愛らしいチクタクしたロンドのテーマで始まります。この8小節のテーマの間にいくつかのメロディが展開していきますが、中には

変ロ短調という鎮痛な響きのメロディも出てきます。それでも、最後は

16分音符と三連符の力強いユニゾンでこの曲を締めくくります。

そんなわけで、今日はモーツァルトの《弦楽四重奏曲第6番 変ロ長調 K.159》をお聴きいただきたいと思います。イタリア弦楽四重奏団の演奏で、『暇つぶし』に書いたとは思えないクオリティの音楽をお楽しみください。