大蛇のように藤棚の柱に巻きついて伸び

こちらは横の白藤の根元。

こちらもぐんぐる巻きだ。

白藤のほうは、花はもうすぐ。

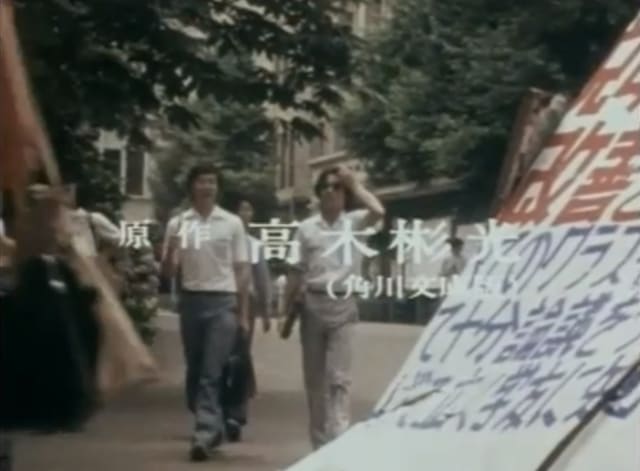

ドラマ『白昼の死角』(1979年8月~)

原作は高木彬光の1959年発表の

小説。

1963年にテレビドラマ化された。

本作は1979年8月から放送された

リメイクドラマだ。

これに先立ち、同年79年4月に

映画が劇場公開された。私は

映画は即観に行った。

物語の舞台は戦後直後の東京。

東大生が起こした光クラブ事件

の実話を基に高木彬光が小説化

した。

この作品、1963年版テレビドラ

マは私は未見だが、1979年4月

版の映画よりもずっと1979年

8月からのテレビドラマのほう

が面白い。

映画は出来は悪くはないが短

時間に詰め込み過ぎでかなり

無理とはしょりが見られる。

ただ、俳優陣の演技は光って

いた。

ドラマのほうはきめ細かく描か

れていて、役者さんたちの演技

もかなり見応えある。

全編メディア化希望の声は多い

ようだが、なかなか実現されな

い。

79年版映画のDVD化さえ今世紀

に入ってかなり過ぎてからだった。

何か事情があるのだろう。

このドラマの毎回のラストエン

ディングには、1979年放送当時

の日本国内の風景が多く出てく

る。戦時中の映像と交差しながら。

その中で東京都内の大学の風景

がある。

1970年代終焉の1980年の1年前の

1979年、私が一年生(関西でい

う一回生)の時の大学というの

は、東京都内は国立も早慶はもと

よりどの私大も、どこの大学で

あれ殆どがこのような光景だった。

学内のキャンパスはどの大学も

タテカンと無数の壁貼りポスター

だらけ。

それが東京の大学の風景だった

し、日常的な常態だった。

信じがたいだろうが、学習院で

さえこんな感じの景色だったの

である。