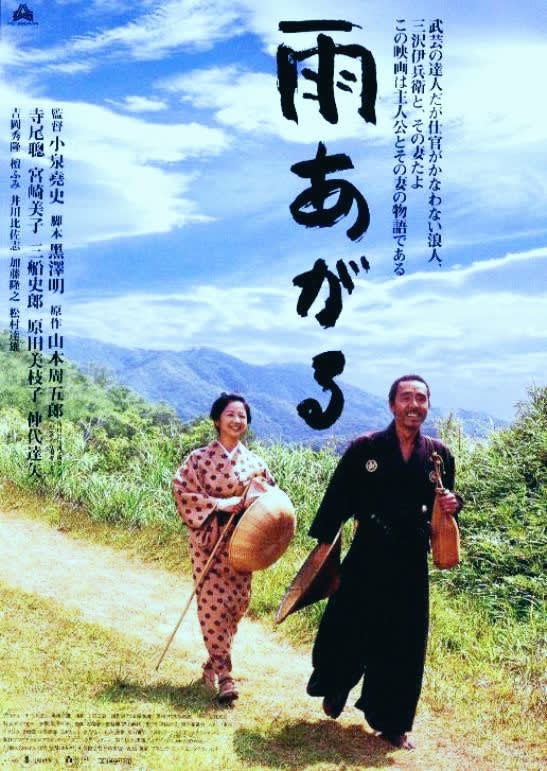

映画『雨あがる』

(製作1999年、公開2000年)

無外流というよりも、二天一

流「さっせん」の業を繰り出

す時の構え、もしくは新陰流

「無形の位(むぎょうのくらい)」

にて構える三沢伊兵衛(寺尾聡)。

余談ですが、平成初頭、ある

連盟主催の試斬大会にて、自

由業の部の際に、私がこの構

えから全く起こりを見せずスッ

と畳表を突いてから、返しで

パッと首を刎ねる(畳表の瞬息

切断)剣技を演武したら、「そ

んな気合の入っていない業な

ど無い」と大会関係者から評

された。

私の術技に理解が及んだのは、

物切りだけやっている人たち

ではなく、古流剣術に精通し

た方々のみだった。

抜刀道や物切りだけをやって

いる人のほとんどは、本式の

古流剣術や居合を知らず、道

統の遠祖から続く古流剣法の

流儀を学んだ事も無い人が圧

倒的に多い。

きちんと師について学んだり、

古流剣術や居合を学習修練し

ていないから、真剣日本刀の

抜刀や納刀さえもままならず、

ただ刀を抜いて、叩きつけて

物を切断(本当は大抵は刃筋

狂いでまともには切れてはい

ない)する事のみに躍起になっ

ている。

それらは、日本武術である本

物の日本剣法とは全く無縁だ。

これなんですけどね。

三沢伊兵衛が殿様との試合で

殿様の槍を抱えて殿様を池に

押し倒した時。

槍の穂先が折れてただの棒に

なってしまっています。

これはまず絶対に近い程あり

得ません。

なぜならば、槍というのは穂

先が折れないように焼きの入

っていない中心(なかご)がとん

でもない長さで柄の中に埋め

込まれているからです。

なので、時代劇などで槍の柄

を穂のすぐ下から刀でスパッ

と切り落とすのも大嘘。切れ

ません。できるのは古今東西

冥府魔道に生きる拝一刀くら

いなもので(笑

あと、不二子ちゅわんに最初

惚れていた石川五エ門とか。

この『雨あがる』では、穂先

の下のナカゴが極度に短い撮

影用の木製槍身を使っていた

のでこのような大ミス映像と

なってしまったのでしょう。

黒澤明の脚本のままで、ワン

カットの長回しも多用したよ

い写真を撮っているのに、実

に惜しい。

本作の中では、私が一番好き

なシーンは、殿が伊兵衛の差

料の刀を鑑賞するシーン。

これも本当は刀身を前にペラ

ペラしゃべる武士はいません

が、創作物としても、なかな

か良い爽やかなシーンでした。

無外流開祖辻月丹から伊兵衛

が頂いた無銘直刃(すぐは)の刀。

そのシーンの英語字幕部分に

ついて、日本刀探究者である

私が考察してみました。

よろしかったらどうぞ。↓