川辺城

お城のデータ

- 所在地:栗東市川辺町450 map: http://yahoo.jp/W5kgup

- 区 分:平城

- 現 状:寺地・宅地

- 築城期:江戸期

- 築城者:芝原右京進重兼

- 遺 構:現地説明板

- 目標地:善性寺

- 駐車場:路上駐車

- 訪城日:2016.5.19

- お城の概要

- 室町期は、青木氏の所領であったが、旧東海道の沿いの善性寺が川辺城と伝わる。江戸期は膳所藩領で街道の監視・警護を担ってきたか?

- 目川の歴史

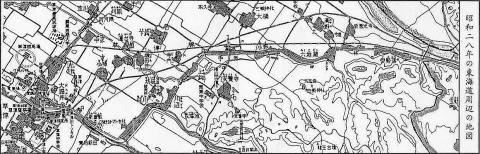

| 江戸幕府の道中奉行が管轄した五街道の一つで、江戸と京都を結ぶ大動脈であった。栗東市の区間は、草津宿と石部宿の間にあった。東海道は草津側から小柿(新屋敷)、岡、目川、坊袋、川辺、上鈎、手原、小野、六地蔵、林、伊勢落の11カ村を通過した。草津・石部の宿駅間距離は二里三五町(約11.7km)余。駅間には二つの立場が置かれていた。岡地先に置かれた目川立場と六地蔵地先に置かれた梅の木立場で、旅人へ旅行の利便を提供する施設として、幕府の道中奉行所が指定した施設である。目川立場は食事の菜飯田楽を、梅の木立場は道中薬の和中散を商った。目川と六地蔵に一里塚があり、共に椋が植えられていた。 東海道は古代から存在したが、幾度かの変遷を経て江戸時代から現道に整備された。 |

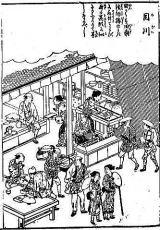

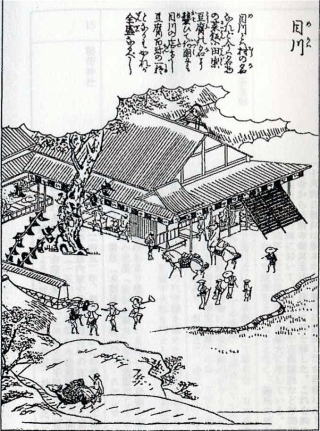

『伊勢参宮名所図会』の目川の様子 寛政九年刊 |

地区の概要

東は下戸山、南は岡、西は小柿、北は 坊袋、川辺にあり、地名は目川(めがわ)と読む。- 中心部に金勝川が流れ、これに添って東海道が通る。東海道の街村で「宿村大概帳」によれば往環の長さは五町一二間(約五六九メートル)、家居三町二二間(約三六七メートル)残り片側一町五〇間(約一九九メートル)堤添いとある。江戸時代の天保郷帳によると、東目川村と西目川村という別々の村になっている。明治四年(一八七一)に二村が合併して目川村となった。

「目川」は田上庄 芝原村の武士芝原右京進重兼が、恩賞により目川、坊袋、川辺の三村を与えられて城を目川に移した貞治元年(一三六二)九月が初見である。(郡志)

小槻大社の氏子村。県選択無形民俗文化財小杖祭り保存会五カ村の一つ。

|

- 村高 六七六石余

東目川村 四三三石余

西目川村 一六五石余

寛永(一六二四~) 慶安(一六四八~) 天明(一七八一~)

大坂定番稲垣領一六五 越後三条藩領一六三 三上藩領五九八 以後幕末に至る。

旗本沼野領 五一一 同左 - 目川村

川辺村の西、金勝川(草津川支流)流域平地に立地。東海道に沿う街村で、草津宿と石部宿(現湖南市)の中継の立場茶屋が設置され、一里塚もあった。下戸山の小槻大社蔵の永徳二年(一三八二)の板札には、土豪青地氏の侍衆によって構成された同社の祭礼にかかわる「榊本之衆中」として当村に居住していた芝原左馬尉昌維の名がみえる。近世初期には豊臣秀吉の直轄領(前田文書)。慶長検地では高六七六石余(正徳三年「郷村高付帳」中村文書)。寛永石高帳では大坂定番稲垣重綱領一六五石余・旗本沼野領五一一石余。慶安高辻帳では越後三条藩領田一五〇石余・畑五石余・永荒八石余、沼野領田二四九石余・畑一三石余・永荒二四八石余。その後東・西の目川村に分村、元禄郷帳・天保郷帳では東目川村高四三三石余、西目川村高一六五石余。しかし天明村高帳では目川村として高五九八石余で三上藩(のちに和泉吉見藩)領。幕末まで同藩領。ケンペル「江戸参府旅行日記」に「村を流れている川からその名をとった目川村は400戸ばかりで、草津から四分の一里離れた次の村である」とみえる。元禄七年(一六九四)草津宿に目川村として助郷高五九八石余で出没(深尾文書)。亨保一〇年(一七二五)の改編でも同高で継承。慶応三年(一八六七)助郷高二三九石に減じられた(黒羽文書)。なお立場茶屋では目川田楽(菜飯田楽)が名物として売られてた(東海道名所図会)。

用水は金勝川と同川から導水する目川池を利用。天保八年(一八三七)二保川、野洲川・草津川筋の新田開発に対し、用水の問題を理由に他村とともに反対している(川辺文書)。天保四年の調べでは仁兵衛・仁兵次が酒屋株をもっていたが、同七年には二軒ともこの株を譲渡している(小森文書)。浄土宗地蔵院には天文一三年(一五四四)教貞の開基と伝える。真宗大谷派専光寺は応仁元年(一四六七)光念が当地に道場を開いたのに始まるという。

| 東海道 東海道は、草津宿で中山道と分岐し、栗東市域を約八キロメートルにわたって通り、石部宿にいたる。草津川を越えてはじめての集落は新屋敷で、新屋敷を出て南進し、草津川・金勝川合流地点の手前で大きく東にまがって、岡の集落に入る。岡は名物「目川田楽」をもって知られた。「目川田楽」は豆腐の味噌田楽と菜飯を食べさせる名物茶屋の称で、東海道目川立場を中心に諸国に展開した。『東海道名所図会』(寛政九年刊)に記される。江戸浅草や葦屋町をはじめ、「目川」を称する田楽茶屋が諸国に存在したのである。そのはじまりが近江国栗太郡岡村の三軒(目川村には目川田楽茶屋はなかった)、すなわち「京伊勢屋」、「小島屋」、「元伊勢屋」であり、いずれも東海道に南面して所在した。享保十九(一七三四)年成立の『近江興地志略』など、多くの他誌、道中記、名所図会類に紹介されて名高い。 最も東に位置し、京に近いことから『京伊勢屋』の号で呼ばれたのが、西岡家である。『東海道名所図会』に挿図入りで紹介するのはこの店であり、画中の暖簾には「京いせや」と染め付けられている。同図を引いた歌川広重の保永堂版「東海道五十三次之内石部」に描かれたのも、京伊勢屋だということになる。西岡家は大正期まで「目川田楽」屋を続け、最後の店であった。戦前までは豆腐をあぶるひばちなど道具類も多く伝えていたという。現在も講招牌(文政七年から明治十六年のもの)が存在する。 |

『東海道名所図会』の目川田楽 上記図中文(目川とは村の名なれど、 今は名物の菜飯に田楽の豆腐 の名に襲ひて、何国にも目川の店多し) |

- お城の歴史

『シーボルトと善性寺

『シーボルトと善性寺

善性寺第五世僧恵教のとき、文政九年四月二十五日オランダの医師で博物学者シーボルトが江戸からの帰途善性寺を訪ねている。そのときの見聞が「シーボルト江戸参府紀行」に次のように記されてある。

「かねてより植物学者として知っていた善性寺第五世僧恵教のとき、文政九年四月二十五日オランダの医師で博物学者シーボルトが江戸からの川辺村善性寺の僧恵教のもとを訪ね、スイレン、ウド、モクタチバナ、カエデ等の珍らしい植物を見物せり」云々とある。』

真宗 大谷派 養煙山善性寺 慶安二年(1362) 玄竜開基

真宗 大谷派 養煙山善性寺 慶安二年(1362) 玄竜開基

100m進むとT字路の突き当たりで、街道はここを右折。道標があり、正面には「東海道 やせうま坂」、右側に「中仙道でみせ」、左側に「金勝(こんぜ)寺 こんぜ」と書いる。

100m進むとT字路の突き当たりで、街道はここを右折。道標があり、正面には「東海道 やせうま坂」、右側に「中仙道でみせ」、左側に「金勝(こんぜ)寺 こんぜ」と書いる。

善性寺から80mほど所に、堤防(土塁)が出現、旧東海道は金勝(こんぜ)川の堤防に つきあたり、右(西)に曲がる。 堤防の向こうに目川池がある。

善性寺から80mほど所に、堤防(土塁)が出現、旧東海道は金勝(こんぜ)川の堤防に つきあたり、右(西)に曲がる。 堤防の向こうに目川池がある。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、目川の歴史

本日の訪問ありがとうございす!!