お城のデータ

別 名;鏡山城

現 状:山林

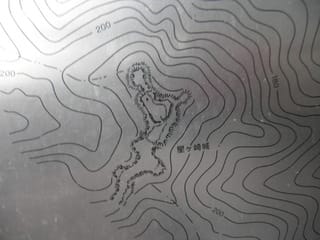

区 分:山城

標 高:247m 比高差:130m

築城期:室町中期

築城者:鏡久綱

遺 構:

目標地:道の駅「かがみの里」

駐車場:道の駅「かがみの里」駐車場

訪城日:2013.9.23

お城の概要

星ガ崎城へは、道の駅「かがみの里」から西光寺跡を経ても登れる。旧中山道へと入る。旧中山道の鏡地区の中ほど山手側の住宅地の横から細い山道が星ガ崎城へと続いている。

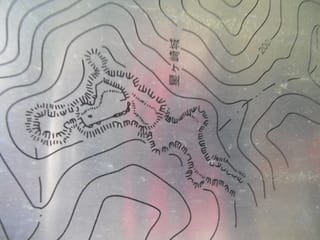

中山道に面しているこの道が星ガ崎城の大手道。山形が比較的なだらかであるだけに道が分かり難いが、所々木にぶら下がっている「星ヶ崎城址」の表示板を目印に登ると尾根道に出る。尾根筋には堅堀らしきものが幾つかみられる。小さなピークを二つほど越え、登り初めて約30分ほどで山頂に着く。

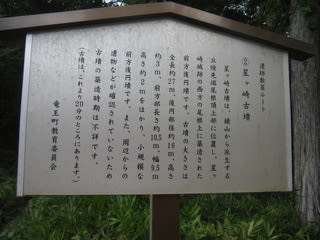

山頂の主曲輪はおおよそ50m×20mほどで、城址を示す石碑が建てられている。

南側斜面に高さ3m、長さ20mほどの石垣がしっかりと残り、北東側の斜面にも長さ2mほどの石積みがみられる。また主曲輪の東側虎口にも石が散乱しており、当時は主曲輪周囲に石積みがなされていたであろうことを窺わせる。

なお、北側山麓には鏡氏の居館である井上館がある。

お城の歴史

築城者は、竜王町鏡の土豪、鏡氏とされるが、定かではない。

伝承によると、鎌倉時代、鏡久綱の居城であったが、承久3年(1221)の承久の変に破れ、鏡氏は滅亡する。その後、馬渕氏、六角氏が城主となる。

永禄9年(1566)に起きた観音寺騒動の際に、反旗を翻した家臣の永原氏が永原城に立て籠もったのに対して、六角承禎が星ケ崎城に入って対峙したという記録がある。

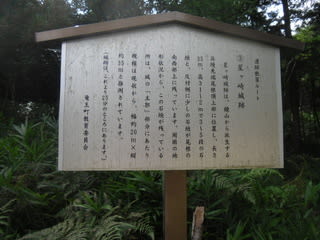

仕え星ヶ崎城は佐々木氏の支流鏡氏代々の居城で、鏡山の星ヶ峰にある。

鏡氏は佐々木定綱の二男定重を祖とし、定重の子久綱が鏡庄を領有して鏡氏を称した。

久綱は承久の乱に官軍に属して尾張で戦死し家系は絶えたが、京極氏より入りこれを継がせたとある。鏡高規とその子定頼は、後に織田信長に仕えた。

城の立地状況は、観音寺城の東の陣城とされた佐生城とよく似ています。佐生城は愛知川を前面に置き、東からの攻撃に対しての橋頭堡となる城で、しかも石垣が築かれています。

星ヶ崎城もこれより西にある信長時代には佐久間信盛が江南の支配拠点に置いた永原城があります。永原城の東の抑えになる陣城で前面には日野川があり、橋頭堡となる城です。石垣を主郭のみに用いる点も共通しています。

織田が近江侵攻を計った時に、六角義治が十八の支城で侵攻を阻止しようと試みたとあり、そのうちの一つという説もあります

星ヶ崎城址遠望(道の駅鏡の里より)

星ヶ崎城址遠望(道の駅鏡の里より)

-星ヶ城(ほしがさきじょう)(滋賀県蒲生郡竜王町鏡)(淡海の城友の会より)

星ヶ崎城跡は鏡山の北東端にある星ヶ峰にあり、眼下に中山道(東山道)鏡宿が見下ろされ、東は馬淵・六枚橋・長光寺城(瓶割山城)・武佐宿・観音寺城の清水鼻まで中山道が見通せ、西は三上山・守山宿・草津宿が、北は中世の港があった田中江・江頭の集落・水茎岡山城から琵琶湖が、南は横関から石部・三雲へ通じる道が一望できる、まさに陸運・水運の物資と人が交差する交通の要衝に位置しています。

城の主郭は、20×35mの周囲を石垣が廻る長方形で、南面中央部に虎口を設けています。石垣は南西部に高さ1~2m、長さ35mほど残っていますが、全体に残りは悪く、北東隅に少し残っている以外は、ほとんど破壊されています。石垣石は、鏡山で採れる花崗岩で、節理によって割れた比較的横長の面を持つ石を使って野面積みしています。主郭の南北には見張り台状の小郭が張り出していますが、これらには石垣が使われていません。山岳寺院西光寺を利用したという説もありますが、定かではありません。

星ヶ崎城は、鏡氏の居城とされていますが、詳細はよく分かっていません。鏡氏は、佐々木定綱の次男定重を祖とし、定重の子、久綱が鏡氏を称したと言われています。久綱は承久の乱で討幕軍として出陣し、尾張にて戦死してしまい家系が途絶え、その後、京極宗氏の子、貞氏が鏡氏の名跡を継ぎ、以降佐々木氏の旗頭として存続していきます。

麓には、「井上氏館」となっている土塁と堀が極めて良好に残っている城館跡があります。現在も中で居住されておりますので、中に入ることはできませんが、鏡氏の館跡「鏡城」と言われ、星ヶ崎城とセットになっていたのではないかとされています。

城の立地状況は、観音寺城の東の陣城とされた佐生城とよく似ています。佐生城は愛知川を前面に置き、東からの攻撃に対しての橋頭堡となる城で、しかも石垣が築かれています。

星ヶ崎城もこれより西にある信長時代には佐久間信盛が江南の支配拠点に置いた永原城があります。永原城の東の抑えになる陣城で前面には日野川があり、橋頭堡となる城です。石垣を主郭のみに用いる点も共通しています。織田が近江侵攻を計った時に、六角義治が十八の支城で侵攻を阻止しようと試みたとあり、そのうちの一つという説もあります。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城

本日も訪問、ありがとうございました!!。感謝!!