佐々木高綱と中原氏との接点はどのあたりなのだろうか。

九里の祖を中心としてまた、年代の見直しを行っているのだが、(なかなか定まらず。)

アバウトだが高綱1160年生まれ

九里氏パターン1.

賢清1145年 (東寺の「別当阿闍梨伝燈大法師位賢清」か?)

経任1165年・(景経1180年)…ちょっと間が空きすぎだが、間に娘がたくさんいたと勝手に仮定。

経久1185年

経重1210年五男常忍1216年

ここで決まっているのは五男の常忍の1216年生まれと常忍の母が1275年に90歳とあることである。

そのために経久の生まれを1185年とした。

ただし、経久が長兄で、兄と弟が因幡国にいたなども考えられるし、叔父と甥というパターンもありそうである。

兄経久と弟常忍と考えると、より自然な気がする。

九里氏パターン2.

賢清 1155年

経任 1180年 景経1185年 (この場合は経任の妻が常忍の母)

経久 1205年 経季1211年 常忍1216年

経重 1230年

また、景経の方は任官時に何歳であったかはわからないが、存命中・1244年という事になる。

中原景経については、勘解由使長官藤原経光の推挙で任官したという記述が寛元二年1244年にあるので、仮定ではあるが、景経64歳の判官任官となり、もっと若い時かもしれない。パターンン2では、59歳となる。

法然の交名を集めたのは経任で、経任の僧名が蓮仁だったとなるかもしれない。

もしもこれが正解とすれば、

蓮仁(経任)ー蓮忍(経久)ー常忍(?) である。

~~~*~~~

以下

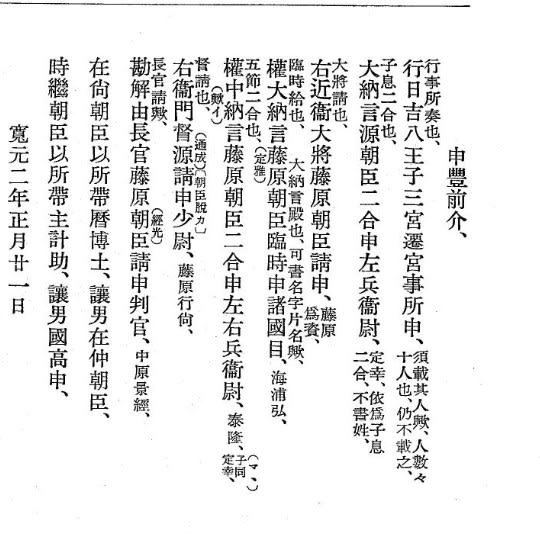

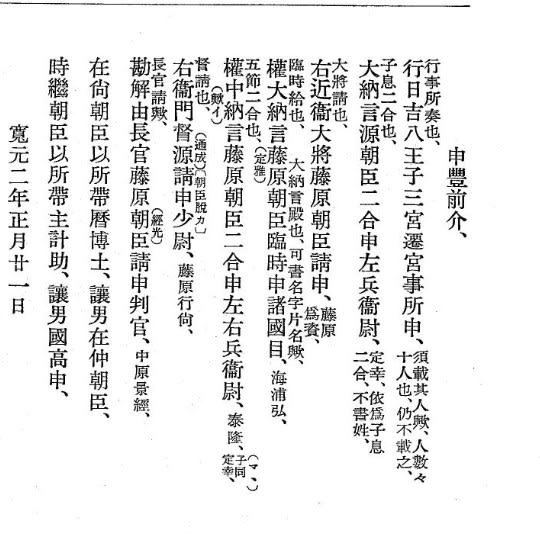

の文書は藤原経光(勘解由長官)の推挙で中原景経が判官となった文書である。

~~~*~~~

私は高綱か高重の妻に中原氏女(大江氏女or橘氏女)だったかとも思うのだが、血縁関係というよりも宗教的なつながりでもあったのかもしれないと思う。

法然・親鸞・道元・日蓮の時代である。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E9%A0%BC%E7%B6%B1

まず、高綱と重源との接点は東大寺の「杣出し」であるが、それ以前に出会っていたからこそなのかもしれない。

http://adumakagami.web.fc2.com/aduma09-06.htm

吾妻鑑より(上記のアドレスのHPより)

文治五年(1189)六月大四日壬辰。佐々木左衛門尉參入。則召北面廣庇。有御對面。東大寺佛殿柱已下材木。周防國杣出。殊致精誠之由。所聞食及也。汝匪竭軍忠。已赴善因。尤神妙之旨被仰。高綱申云。重源上人頻被相催。仍去月十八日。御柱十五本沙汰付河尻訖。此外十五本。早可出杣之由。示付代官云々。

文治五年(1189)六月大四日壬辰。佐々木左衛門尉四郎高綱が御所にやってきました。直ぐに北側私邸の濡れ縁に呼んで、お会いになられました。東大寺仏殿造営の柱などの材木を周防国から切り出すことを一生懸命にしていると聞いているからです。「お前は、戦で手柄を立てるだけでなく、仏道にも善根を積む行いをしているのは、とても偉いことだ。」佐々木四郎高綱が答えて云うには「重源上人が盛んに催促をしてくるので、先月の十八日に大仏殿の柱十五本を川下まで川筏で流しだしました。この他の十五本も、早く山から切り出すように、代官に言いつけてあります。」なんだとさ。

~~~*~~~

上記のwebページに、杣出しの頃は、【佐々木四郎高綱が周防の国から大仏殿建立の材木の世話をしているので、周防の守護だったことが推定できる】とある。

文治2年(1186年)には長門、備前の守護。高綱26歳(1160年生まれ)

建久6年(1195年)に家督を子の重綱に譲って高野山大悲金剛院に出家し、西入と号した。諸国を巡回したと伝えられ、各地には高綱を由緒とする寺社や宝物が多く残る。

京都市の醍醐寺経蔵は建久6年(1195年)に重源が建立したものであった。とwikipediaにもあるので、そのあたりにも出入りをしていたのかもしれない。

高綱は1214年没するので、54歳。(1213年に法然の一周忌であった。)

蓮仁が経任であると仮定し、吉備地方(備前国・備中国・備後国・美作国) の名前を多々集めていることから、その頃もう因幡国の国衙か地頭だったのかもしれない。

守護として高綱が因幡国にも派遣されたとなると、賢清がいた時代だった可能性もある。

そしてその前の因幡国守護は大江広元であるので、高綱が来るよりも先に大江氏の代わりに派遣されていたのかもしれない。

高綱が帰依した重源だが、法然が初めに養和元年(1181年)、前年に焼失した東大寺の大勧進職に推挙されるが辞退し、俊乗房重源を推挙した。

とあることから、重源も法然の弟子であったことを知った。

「文治2年(1186年)、以前に法然と宗論を行ったことがある天台僧の顕真が法然を大原勝林院に招請した。そこで法然は浄土宗義について顕真、明遍、証真、貞慶、智海、重源らと一昼夜にわたって聖浄二門の問答を行った。これを「大原問答」と呼んでいる。念仏すれば誰でも極楽浄土へ往生できることを知った聴衆たちは大変喜び、三日三晩、断えることなく念仏を唱え続けた。なかでも重源は翌日には自らを【南無阿弥陀仏】と号して法然に師事した。

法然は、建久元年(1190年)重源の依頼により再建中の東大寺大仏殿に於いて浄土三部経を講ずる。 建久9年(1198年)、専修念仏の徒となった九条兼実の懇請を受けて『選択本願念仏集』を著した。叙述に際しては弟子たちの力も借りたという。

高綱は重源に近い関係であったこと、そしてその後、息高重が親鸞に帰依したことがきっかけで、やがて高綱も親鸞に帰依することとなったそうなのである。了智と言うのが高綱の親鸞の許での名前だったようだ。

中原氏と親鸞の近さ、が高重や高綱にも影響を及ぼした可能性もゼロではないような気がする。

まとめとしては、

必ずしも佐々木高綱の時代に国衙役人または、地頭となっていたわけではないかもしれない。

中原氏は高綱が因幡守護となる前の因幡国守護大江広元の代理として、賢清かその父の時代に派遣されていた可能性もある。

高綱は1195年に重綱に譲っているが、重綱も1214年に没してしまうため、経任・経久の時代には、その後の守護(誰?)であったと思われる。

1249年あたりまでは因幡国に居たと思われる中原(九里経久)蓮忍入道と常忍である。

そして、上記の年代見直しによって前に書いた記事「久々に調べたら…」などは、やはり「久経」の事であったという事になる。

私の調べ方の場合は、確実なものが出るまでは間違い多発、その中で宝物が出てくるまではトライ&エラーの連続である。ヒントの少ない中で、この方法だけが頼りなのである。ピタリとくるときが来るはず!…と信じて進んでいる。

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/e/04e4bacc65407e19e6fc1f0d980eed91

九里の祖を中心としてまた、年代の見直しを行っているのだが、(なかなか定まらず。)

アバウトだが高綱1160年生まれ

九里氏パターン1.

賢清1145年 (東寺の「別当阿闍梨伝燈大法師位賢清」か?)

経任1165年・(景経1180年)…ちょっと間が空きすぎだが、間に娘がたくさんいたと勝手に仮定。

経久1185年

経重1210年五男常忍1216年

ここで決まっているのは五男の常忍の1216年生まれと常忍の母が1275年に90歳とあることである。

そのために経久の生まれを1185年とした。

ただし、経久が長兄で、兄と弟が因幡国にいたなども考えられるし、叔父と甥というパターンもありそうである。

兄経久と弟常忍と考えると、より自然な気がする。

九里氏パターン2.

賢清 1155年

経任 1180年 景経1185年 (この場合は経任の妻が常忍の母)

経久 1205年 経季1211年 常忍1216年

経重 1230年

また、景経の方は任官時に何歳であったかはわからないが、存命中・1244年という事になる。

中原景経については、勘解由使長官藤原経光の推挙で任官したという記述が寛元二年1244年にあるので、仮定ではあるが、景経64歳の判官任官となり、もっと若い時かもしれない。パターンン2では、59歳となる。

法然の交名を集めたのは経任で、経任の僧名が蓮仁だったとなるかもしれない。

もしもこれが正解とすれば、

蓮仁(経任)ー蓮忍(経久)ー常忍(?) である。

~~~*~~~

以下

の文書は藤原経光(勘解由長官)の推挙で中原景経が判官となった文書である。

~~~*~~~

私は高綱か高重の妻に中原氏女(大江氏女or橘氏女)だったかとも思うのだが、血縁関係というよりも宗教的なつながりでもあったのかもしれないと思う。

法然・親鸞・道元・日蓮の時代である。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E9%A0%BC%E7%B6%B1

まず、高綱と重源との接点は東大寺の「杣出し」であるが、それ以前に出会っていたからこそなのかもしれない。

http://adumakagami.web.fc2.com/aduma09-06.htm

吾妻鑑より(上記のアドレスのHPより)

文治五年(1189)六月大四日壬辰。佐々木左衛門尉參入。則召北面廣庇。有御對面。東大寺佛殿柱已下材木。周防國杣出。殊致精誠之由。所聞食及也。汝匪竭軍忠。已赴善因。尤神妙之旨被仰。高綱申云。重源上人頻被相催。仍去月十八日。御柱十五本沙汰付河尻訖。此外十五本。早可出杣之由。示付代官云々。

文治五年(1189)六月大四日壬辰。佐々木左衛門尉四郎高綱が御所にやってきました。直ぐに北側私邸の濡れ縁に呼んで、お会いになられました。東大寺仏殿造営の柱などの材木を周防国から切り出すことを一生懸命にしていると聞いているからです。「お前は、戦で手柄を立てるだけでなく、仏道にも善根を積む行いをしているのは、とても偉いことだ。」佐々木四郎高綱が答えて云うには「重源上人が盛んに催促をしてくるので、先月の十八日に大仏殿の柱十五本を川下まで川筏で流しだしました。この他の十五本も、早く山から切り出すように、代官に言いつけてあります。」なんだとさ。

~~~*~~~

上記のwebページに、杣出しの頃は、【佐々木四郎高綱が周防の国から大仏殿建立の材木の世話をしているので、周防の守護だったことが推定できる】とある。

文治2年(1186年)には長門、備前の守護。高綱26歳(1160年生まれ)

建久6年(1195年)に家督を子の重綱に譲って高野山大悲金剛院に出家し、西入と号した。諸国を巡回したと伝えられ、各地には高綱を由緒とする寺社や宝物が多く残る。

京都市の醍醐寺経蔵は建久6年(1195年)に重源が建立したものであった。とwikipediaにもあるので、そのあたりにも出入りをしていたのかもしれない。

高綱は1214年没するので、54歳。(1213年に法然の一周忌であった。)

蓮仁が経任であると仮定し、吉備地方(備前国・備中国・備後国・美作国) の名前を多々集めていることから、その頃もう因幡国の国衙か地頭だったのかもしれない。

守護として高綱が因幡国にも派遣されたとなると、賢清がいた時代だった可能性もある。

そしてその前の因幡国守護は大江広元であるので、高綱が来るよりも先に大江氏の代わりに派遣されていたのかもしれない。

高綱が帰依した重源だが、法然が初めに養和元年(1181年)、前年に焼失した東大寺の大勧進職に推挙されるが辞退し、俊乗房重源を推挙した。

とあることから、重源も法然の弟子であったことを知った。

「文治2年(1186年)、以前に法然と宗論を行ったことがある天台僧の顕真が法然を大原勝林院に招請した。そこで法然は浄土宗義について顕真、明遍、証真、貞慶、智海、重源らと一昼夜にわたって聖浄二門の問答を行った。これを「大原問答」と呼んでいる。念仏すれば誰でも極楽浄土へ往生できることを知った聴衆たちは大変喜び、三日三晩、断えることなく念仏を唱え続けた。なかでも重源は翌日には自らを【南無阿弥陀仏】と号して法然に師事した。

法然は、建久元年(1190年)重源の依頼により再建中の東大寺大仏殿に於いて浄土三部経を講ずる。 建久9年(1198年)、専修念仏の徒となった九条兼実の懇請を受けて『選択本願念仏集』を著した。叙述に際しては弟子たちの力も借りたという。

高綱は重源に近い関係であったこと、そしてその後、息高重が親鸞に帰依したことがきっかけで、やがて高綱も親鸞に帰依することとなったそうなのである。了智と言うのが高綱の親鸞の許での名前だったようだ。

中原氏と親鸞の近さ、が高重や高綱にも影響を及ぼした可能性もゼロではないような気がする。

まとめとしては、

必ずしも佐々木高綱の時代に国衙役人または、地頭となっていたわけではないかもしれない。

中原氏は高綱が因幡守護となる前の因幡国守護大江広元の代理として、賢清かその父の時代に派遣されていた可能性もある。

高綱は1195年に重綱に譲っているが、重綱も1214年に没してしまうため、経任・経久の時代には、その後の守護(誰?)であったと思われる。

1249年あたりまでは因幡国に居たと思われる中原(九里経久)蓮忍入道と常忍である。

そして、上記の年代見直しによって前に書いた記事「久々に調べたら…」などは、やはり「久経」の事であったという事になる。

私の調べ方の場合は、確実なものが出るまでは間違い多発、その中で宝物が出てくるまではトライ&エラーの連続である。ヒントの少ない中で、この方法だけが頼りなのである。ピタリとくるときが来るはず!…と信じて進んでいる。

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/e/04e4bacc65407e19e6fc1f0d980eed91

私にとっても重源は重要な人物です。

もちろん西行への奥州勧進依頼もありますが、重源が、日野と醍醐の間に寺院を建てていました。kunori様の記事でびっくりしたのは、大原問答に重源がいたと言う事です。

日野家出身の僧大原上人、法然、そして重源が建てた寺院。これらの関係から鴨長明の日野の庵場所がそこだと確信しました。長明と重源が今まで繋がらなかったからです。

嬉しいです。感謝申し上げます。これで論文が一つ完成しました。投稿するような場所はありませんが。

九里家とは、又関係ないコメントで失礼しました。

拙句

霜枯れの原に聞こえる琵琶の声

自閑様のお役に立ったとすると、それはそれは嬉しいデス!!

wikipediaがおおもとでしたが、コトバンクにも同じことが書いてありましたので、正しい情報であるのでは、と思います。一応、本でご確認を、お願いいたします。

もうまとめだったはずの九里、益々混迷中。

栢杜遺跡は,醍醐寺の子院であった栢杜堂・大蔵卿堂・庭園遺跡で,醍醐山西麓標高40~50mの台地上にある。昭和47(1972)年発掘調査が行われ,文献通り大蔵卿源師行の八角円堂の存在や重源(1121~1206)が栢杜堂で九体丈六堂を造立したことが裏付けられた。遺構の残存状態もよく平安から鎌倉時代の建築様式がよくわかる貴重なものである。この石標は栢杜遺跡を示すものである。国指定史跡(昭和58年「醍醐寺境内」に追加指定)。

奈良のプログでみたお墓の写真からやってきましたけど、橋も造ってるようですよ。椅?うちのおばあちゃんが縁あるのは高崎。橋と崎も佐紀も関係してきそう。

で渡邊橋と長柄橋っていうを架ける事に関係してるみたいなんですけど、わたなべさんもカラの付く名前の方とも縁出るんですよね。ナガラって音で変換すると長良もなのでこのお名前の方もかなりきになってます。大原の関係でも出るんですよね、現世のお話でも。

ナガってラが付いたら安全になるんではないかな?

ナガラという音は日本的で優しい音ですよね。そう父の関係ではササラも関係するので念仏踊りとも連動しそうです。

あと高崎でいくとこの前少林寺だったかな?達磨寺行ってきました。で勝林寺っていうのを大阪柏原?か奈良あたりで見つけてたので勝林院ってのが母が行ってきた大原三千院の方ですかね?念仏関係しますよ。

あと勝は祖母で林は父の背景のキーワードなんですけど、合わせるとお寺名では音読みなのでショウリンジですね。しょうりんじで変換かけると、少林寺勝林寺だけでなく聖林寺まで出てきちゃいますよ。

奈良の大神神社の縁がある場所で十一面さんがいるんですけど本尊地蔵菩薩という行きたい場所にも繋がります。なんか浄土や真言だけでなく、神社も禅宗(達磨関係)あと日蓮にも通じるし、かなり重源さんはオールマイティに縁持てそうに思いますね。

あと高安氏調べてたので柏原あたりの巨大な古代の宗教寺院群はなんでもっと注目されないのか?不思議でなりません。東大寺大仏作る前にみた仏像はあの辺りにあったっぽいですし、造れる技術があっての大仏ですからね!とこの辺りの山の両脇がまた蓮華紋の瓦や墨書き瓦や土器ならば神奈川も通じてしまいますよ。

全国の環濠集落もキーワードになりそうに思います。

重源さんは紀氏、そう思うと紀氏や橘なら全国にネットワークも技術も持っているはずです。

あと鎌倉にはこの前行ったばかりで柄の付く天神さんありましたよ。鎌倉の八幡宮とも関係しますし、大江さんの邸宅跡もありました。

藤太関係でも唐使うより長柄荏柄の柄使う方が何か見えてくるかもしれませんよ。

長柄と言えば相当古い時代に遡ります。

柄の付く場所と桑の付く場所はお蚕やっていた祖母の関係でも古代奈良かなり調べたんですけど、ナガ系が長柄系だとしたら葛城ともすぐ連動してきますよね。

でそれを目隠ししているのが、どうも武内宿禰っぽいですね。因幡の神社もかなり気になります。葛城襲津彦は実在した人間との事ですけど武内宿禰は多分人間ではあり得ない長寿でもあるのでそこを少し見ないようにすると歴史でも何か見えてくるはずです。

九里さんもね。

コメントできないようね〜!なんでだろう?