中原久経と共に行動した近藤七国平。

共に全国を行脚するため、喧嘩ばかりしていては任務が滞ってしまう。

この二人は、年齢差はあっても身近な存在であり、仲もよかったのではないだろうか?

公光の三兄弟でのほか、公光の妻が兼光の娘という事で、出産するときなど子供を引き連れて兼光の里に帰ったと考えると、当然その周囲の人々とも親しくなる。

小山・下河辺・太田・長沼・皆川・足利・結城・佐貫氏など、ともつながりはあったと思うのである。

其の証拠に?

源頼政の荘司が下河辺氏であったとすると、当然頼政の周囲には光行と脩行がいたわけで、繋がっていたと思われるのである。

大きな秀郷流の一族はかなり結束していたのかもしれない。

この公光の妻が兼光の娘であったことにより、そのつながりが実は大きな効果をもたらしたのではないかと…(勝手な想像)

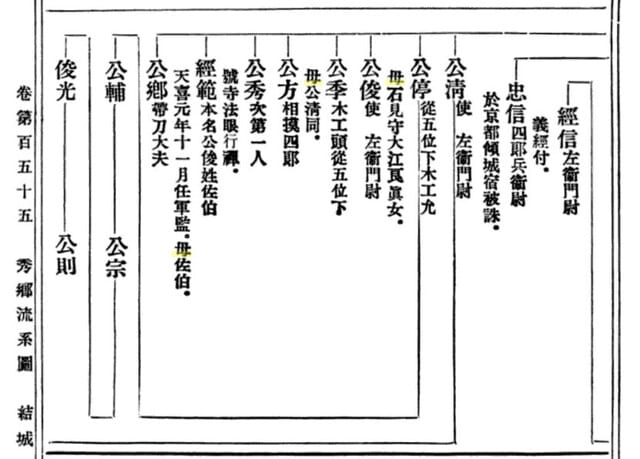

何と公清の弟に、母親が大江氏(三河守大江良真(實)娘)である公停がいる。何と読めばよいのだろう。

三河守大江良實(真)

以下の人物の関係者か?

石見守大江良實女ともある。

この良實(良真)は、もしかすると‥‥小野小町と関係があるあの人物では…

「系図集『尊卑分脈』によれば小野一族である小野篁の息子である出羽郡司・小野良真の娘とされている。しかし、小野良真の名は『尊卑分脈』にしか記載が無く、他の史料には全く見当たらない。加えて、数々の資料や諸説から小町の生没年は天長2年(825年) - 昌泰3年(900年)の頃と想定されるが、小野篁の生没年(延暦21年(802年) - 仁寿2年(853年))を考えると篁の孫とするには年代が合わない。ほかに、小野篁自身の娘[1]、あるいは小野滝雄の娘[2]とする説もある。」

つまり小野篁の息という事である。

https://zyousai.sakura.ne.jp/mysite1/sagae/otomo.html

ココが寒河江なのである。これは小野=大江であろうと思われるのである。

左沢楯山城跡の宗教遺跡-(資料)

寺屋敷と巨海院巨海院は古くは柴橋落衣(寒河江市)の北、寺山の大門跡近くにあったといわれている。

落衣に接する金谷原に出羽郡司小野良実の廠庁(役所)があり、そこには良実の次女の小野小町が

住んでいた。

===*===

つまり、小野小町と姉妹であった女性が公停・公俊の母か?

前回の記事で、公俊=経範という事ではなかっただろうか?

年代はあうのだろうか?

平為俊

「この公行の玄孫公俊が、経頼の兄成頼(四位中将)の曾孫検非違使為俊の養子になっている。」佐々木秀義の父季定の初名は「為俊」であり、平姓も使っていたと思われる。

佐々木季定(為俊)の息と云えば佐々木秀義が有名だが、この経範(公俊)もいた事になる。

そして、そこに小野小町の父 大江(小野)良實(良真)も関わってきたとすると、そここそが九里氏ではないか???

九里村は隋心院門跡領なのである。

「経範:本名公俊 性佐伯」の情報を加えてみる。

===*===

経範は波多野の祖でもあり、佐伯姓でもあった。

波多野義通の妹とは、もしかすると本当の意味での妹であったかもしれない。

もう少し掘ってみたい。

「経」が通し字なので、何だかうれしい!