最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

新生代の動物と言えば?

古生代の化石と言えば三葉虫やフズリナ。中生代の化石と言えば恐竜やアンモナイト。特に恐竜の化石といえば、子供達にも大人気だ。 では、新生代の化石にはどんなものがあるだろう?

新生代の生物化石というと、現代に近い時代にもかかわらず、あまり知られていない。よく例にあげられるのは、マンモス、ナウマンゾウ、ビカリア...などであろうか。

しかし、マンモスは現在の新生代・第四紀・完新世初期まで生き残っていたし、ナウマンゾウもその前の第四紀・更新世には生きていた、比較的新しい哺乳類である。ビカリアは、巻貝の総称。古第三紀・始新世から新第三紀・中新世にかけて繁栄していた。殻長10cmほどの円錐形の巻貝である。現在でも、キバウミニナ、センニンガイ、フトヘナタリなどに似ているものがある。

新生代は哺乳類の発達した時代である。新生代初期の哺乳類はどんなユニークな姿をしていたのだろうか?

知られざる新生代初期の哺乳類

調べてみると、新生代初期の動物化石は国内では少ない。しかし、2004年8月、兵庫県、三田市(さんだし)から2種類の哺乳類化石と、国内最古の哺乳類の足跡化石が発見されている。時代は、新生代・古第三紀・始新世の後期である。

哺乳類の化石は2004年3~5月、兵庫県立「人と自然の博物館(三田市)」の三枝春生研究員(古脊椎(せきつい)動物学)が道路建設現場で発見。足跡はそのすぐ近くで4月、県立湊川高校の木村一成教諭が見つけたという。

出土したのは「神戸層群吉川層」と呼ばれる約3700万年前(新生代古第三紀後期始新世)の地層。ブナ科などの植物の化石が多く出ることで知られるが、1999年には約一キロ南の神戸市北区の同じ地層から、サイの一種の化石が見つかっていた。

発見されたのは偶蹄(ぐうてい)目アントラコテリウム科(炭獣類)の草食獣の臼歯6本を含む下あごの一部(長さ約14センチ、幅約2センチ、高さ約1センチ)と、バクの仲間(バク上科)の臼歯3本(長さ約3センチ、幅、高さ約1センチ)。それぞれ体長は約1.5メートル、約1メートルと推定される。ともに北半球全域で生息していたとされる。足跡は約10個見つかり、最大深さ約10センチ、幅約20センチで、大型哺乳類のものとみられる。

この時代の哺乳類の化石が複数種類見つかるのは国内では珍しく、 古第三紀の哺乳類の化石は国内十数カ所で発見されているが、複数種の発見例は熊本県御所浦町など3カ所しかなかった。 (2004/08/31 神戸新聞)

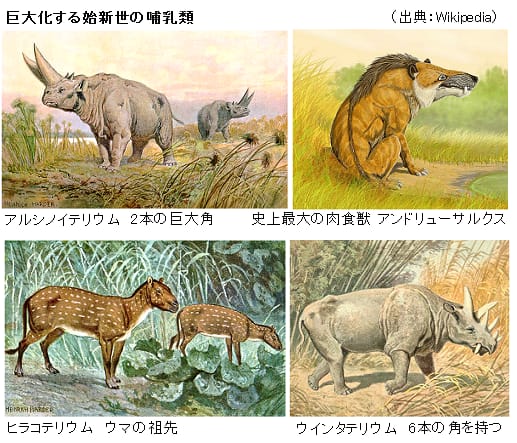

大型化する哺乳類「始新世・後期」

始新世(ししんせい、Eocene)は地質時代の一つで、約5,500万年前から約3,800万年前までの期間。新生代の第二の時代。古第三紀の第二の世。

この時代、新生代・第三紀の地球温暖化ともいえるほど、新生代で最も高温の時代になった。極地付近にも氷床はなく、湿度も高かった。このため、哺乳類の巨大化が起きた。

始新世末あるいは次の漸新世初期には一時的に気温が急に低下したが(始新世終末事件)、この頃、彗星が頻繁に地球に衝突したためだとする説がある。また当時大規模な海退が起こり、海の面積が減少したのが気温低下の原因であるとも言われる。

原始的な哺乳類の多くはこの時代、後期から末期には姿を消した。そのかわりに新たな哺乳類の出現が促され、第二次の適応放散が始まったと言える。

始新世の巨大哺乳類について調べてみた。

ウインタテリウム

ウインタテリウム(Uintatherium)は、新生代・古第三紀・始新世に北アメリカとアジアに分布した大型の哺乳類。サイくらいの大きさで、やわらかな草を食べる植物食獣であった。

ウインタテリウムの四肢はむしろゾウに似るが、頭には3対、計6本の短い角が2列に並び、上顎にはサーベルタイガーやティラコスミルスを思わせる長い牙が下向きに生えている。下顎には、この牙を保護する「鞘」となる骨の隆起が存在した。現生動物では角と牙を同時に持つものは偶蹄類のキョンのみであり、化石種でもウインタテリウム以前はエステメノスクスなどの初期獣弓類まで遡る。

アルシノイテリウム

アルシノイテリウム(genus Arsinoitherium)は、約3,500万- 約2,300万年前(新生代古第三紀始新世後期後半「プリアボニアン」~ 同紀漸新世末期「チャッティアン」のアフロアラビアに生息していた、植物食性有蹄哺乳類の一種(1属)。

巨大な体躯と角を持ち、その外観からサイのような印象を受けるが、進化系統上は遠く、近縁関係が認められるのはともに近蹄類として総括される動物群、すなわち、ハイラックスやゾウ、ジュゴンなどである。

体長約3.0m、体高約1.8m。発見されている最大個体(Arsinoitherium giganteus)で、肩高約2.13m(約7ft)。重脚目の特徴として、骨太で頑丈な巨躯と、短くはあるが柱のようにがっしりとした四肢を持つ、重量感あふれる動物であった。

アンドリューサルクス

アンドリューサルクス(genus Andrewsarchus)は、約4,500万- 約3,600万年前(新生代古第三紀始新世中期- 後期半ば)のユーラシア大陸東部地域(現在のモンゴル)に生息していた、原始的な大型肉食性哺乳類の一種(1属)。

蹄(ひづめ)を持つ有蹄動物であり、推定体長(頭胴長)382cm、推定体重180-450kgというその体躯の巨大さゆえ、ときに「史上最大の陸生肉食獣」と称される。実際、メソニクス目で最大、史上でも最大級の陸生肉食哺乳類であると言える。

アンドリューサルクスは、現在知られている限りの全ての陸生肉食哺乳類のなかで最大級の顎の持ち主である。長い吻部によく発達した顎を持ち、そこに生える歯はどれも大きかった。切歯、湾曲した鋭い犬歯、そして、獲物の骨を噛み砕いたかもしれない頑丈な臼歯を具えている。

頭蓋骨は長さ83.4cm、最大幅56cmと巨大。頭骨長から単純計算されたアンドリューサルクスの大きさは、体長約382cm、肩高約189cmほどである。オオカミかハイエナのような体形の大型獣で、やや短めの四肢とその指先に小さく丸まった蹄を具えている、そのような姿で再現される。

インドリコテリウム

インドリコテリウム(Indricotherium) は、およそ3600万~2400万年前(新生代第三紀の始新世末期から漸新世後期)に、中央アジアから中国、東ヨーロッパにかけて生息していたサイ科の巨大な哺乳動物。現在、学名はパラケラテリウムに変更されているが、インドリコテリウムと呼ばれる事も多い。これまで地球上に現われた最大の陸生哺乳類とされる。

サイの仲間であるが、角はなく、首が比較的長かった。頭胴長約8メートル、肩高約5.5メートル、長い首を伸ばせば7メートル近い高さに達した。体格はウマ的でやや細身であり、体重は約15~20トンに達したと考えられる。

頭骨長は約1.3メートルであるが、体躯に比してやや小さい。雄の頭骨には骨の肥厚が認められ、縄張りや雌を巡っての儀礼的闘争を行ったとされる。おそらくは柔軟な上唇を持ち、現生のキリンのように、上顎にある牙状の切歯で高木の小枝や葉をむしり取って食べたと想像される。当時の彼らの生息地域には、餌となる大きな樹木が生い茂っていた。胴体は前肢が長いため後方に向かってなだらかに傾斜しており、脊柱は空隙などで軽量化された構造になっていた。

ヒラコテリウム

ヒラコテリウム(Hyracotherium)は始新世に北アメリカ大陸およびヨーロッパ大陸に生息していた哺乳類。現生するウマ科動物の最古の祖先と考えられており、エオヒップス(Eohippus)という別名(シノニム)でも知られている。和名は「あけぼのウマ」。

主に北アメリカ大陸とヨーロッパの森林地帯に生息、体高はおよそ20~30cmと、現在見られるウマ科動物と比較すれば非常に小型である。骨格では椎骨の発達が特に顕著であり、背から後躯にかけて強大な筋肉が備わり、優れた走力で捕食者から逃れていたと考えられている。

また前肢4本、後肢3本の指は本来5本であったが、進化の過程で前肢の第1指、および後肢の第1指と第5指は退化し、完全に消失したと見られる。食性は草食で、口腔正面手前からいずれも小型の切歯、犬歯、小臼歯、大臼歯を備え、木の若芽や草の実など柔らかい植物を摂取していたとされる。生息域や食性から、各個体が独自のテリトリーを有する単独生活者であったと推測されている。

エンボロテリウム

エンボロテリウム(Embolotherium)は始新世末期から漸新世前期(約4,000万年前〜約3,500万年前)に生息した哺乳類。奇蹄目・ブロントテリウム科。ブロントテリウムに近縁の大型の草食動物で、同様に頭部に大きな角を持つ。学名は、「大槌を持つ獣」の意で、頭部の角から命名された。

肩高約2.5m。頭骨の全長は1.1m(角含む)。同科の多くの属同様鼻の上に大きく太い角を持つが、これは鼻骨が伸びたものであり、ブロントテリウムなど北アメリカのグループとは異なる。また角は板状で、それから額の上にまでかけて一体となった装甲板を持っていた。この角は最大70cmにもなり、メスよりもオスの方が大きな角を持っていた。恐らくこれで儀礼的闘争を行ったと思われるが、脆かったために捕食者から身を護る武器とはなり得なかったとされる。

参考HP Wikipedia「ウインタテリウム」 「アンドリューサルクス」「エンボロテリウム」「ヒラコテリウム」「インドリコテリウム」「アルシノイテリウム」

|

クジラは昔 陸を歩いていた―史上最大の動物の神秘 (PHP文庫) 大隅 清治 PHP研究所 このアイテムの詳細を見る |

|

最強動物をさがせ〈2〉太古の猛獣 (最強動物をさがせ 2) アンディ ホースリー ゆまに書房 このアイテムの詳細を見る |