茨城県つくば市の公的研究機関である産業技術総合研究所で5月25日に開催された「CNT-NMEMS-TIA共同シンポジウム」に参加しました。このシンポジウムは二部構成でした。その一方のテーマが、日本の製造業、特に電機産業が国際市場で競争力を高めるには「MEMS」という高機能デバイスの実用化で先行することが重要ですというメッセージでした。

「MEMS」は「Micro Electro Mechanical Systems」の略称です。実用化されているMENSには、自動車やゲーム機の加速度センサー部分や、ディスプレーの光学表示素子などがあります。大まかにいえば、センサー部分に機械的に稼働する部分を融合した高機能デバイスです。

シンポジウムの表題にある「N-MEMS」の「N」とは「ナノ」と「ネットワーク」の両方を意味するそうです。含蓄を持たせたところがミソのようです。

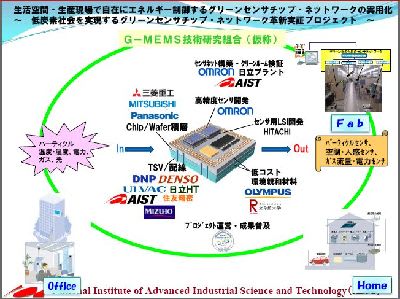

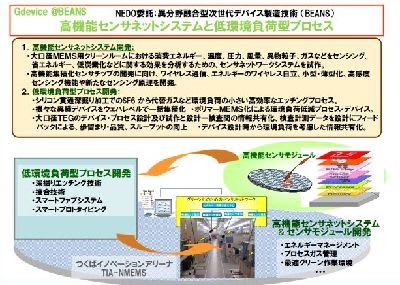

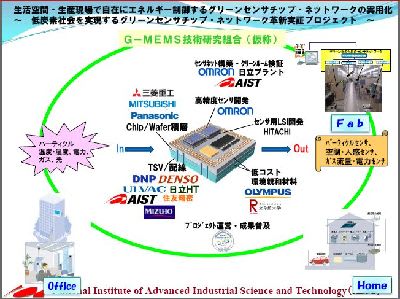

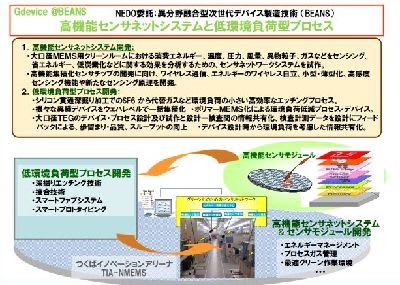

このN-MENSの研究開発を牽引しているのは、産業技術総合研究所の集積マイクロシステム研究センターです。この研究センターを率いる前田龍太郎センター長は「3月11日の東日本大震災以降、高機能センサーネットワークのシステムによる低環境負荷社会の実現が一層重要になった」と説明します。この高機能センサーネットワークとは、NMENSでつくった高機能センサーデバイスによって、消費エネルギーや温度、圧力、風量、異物粒子などの環境因子を計測し、無線で計測値を伝えるものです。低環境負荷社会の実現に欠かせない高機能デバイスをN-MEMSとして実用化するとします。ある種のスマートセンサーのネットワークといえます。

N-MEMSを生産する装置群として、産業技術総合研究所の構内に8インチ(一部は12インチ)シリコンウエハー向けの最先端の半導体製造ラインを設置しています。

ところが、3月11日の東日本大震災によって、この最先端の半導体試作ラインは被災し、現在、賢明の修復中だそうです。この最先端の半導体試作ラインを基に、日本の産学官連携組織はN-MEMSという高機能デバイスの実用化を精力的に進める構えのようです。

MEMS分野での日本の第一人者である、東北大学の江刺正喜教授は、今回のシンポジウムの基調講演の中で、「半導体の共同研究ではベルギーのIMECは成功したが、電子デバイスと機械的可動部の擦り合わせによって実用化されるMEMS分野では、日本は欧米に対して先行できる可能性を持っている」と説きます。半導体の共同研究では後塵を配している日本の企業群だが、MEMS分野では競合でき、先行できる可能性が出てきた」と解説します。

江刺教授の講演の中で記憶に残ったのは「東北大のMENS研究開発では、企業からの委託研究は受けない」との説明でした。企業の担当者が自分たちのMEMS製品開発のアイデアを実現するために、各製造装置を使って、自分たちの手で自分たちがほしいMEMSをつくらないと、一連のMEMS製造の工程を会得できず、国際競争力のある高性能MEMSは事業化できないからだ」と説明します。前後の工程を深く知らず、自分の受け持つ工程だけに詳しい技術者は、「実用化の創意工夫ができず、事業化の際の擦り合わせによる難問解決が図れない」という。

江刺教授は「日本でイノベーションを起こすには、自分たちで考え、解決法を見いだす事業起こし事業者という人材育成が必要になる」と説きます。新規事業起こしで、システム開発に役立つ人材は、自分の手を動かしてモノをつくり出す研修が重要と考えているようです。江刺教授は毎年、「MEMSセミナー」を各地で開催し、人材育成に力を入れています。

「MEMS」は「Micro Electro Mechanical Systems」の略称です。実用化されているMENSには、自動車やゲーム機の加速度センサー部分や、ディスプレーの光学表示素子などがあります。大まかにいえば、センサー部分に機械的に稼働する部分を融合した高機能デバイスです。

シンポジウムの表題にある「N-MEMS」の「N」とは「ナノ」と「ネットワーク」の両方を意味するそうです。含蓄を持たせたところがミソのようです。

このN-MENSの研究開発を牽引しているのは、産業技術総合研究所の集積マイクロシステム研究センターです。この研究センターを率いる前田龍太郎センター長は「3月11日の東日本大震災以降、高機能センサーネットワークのシステムによる低環境負荷社会の実現が一層重要になった」と説明します。この高機能センサーネットワークとは、NMENSでつくった高機能センサーデバイスによって、消費エネルギーや温度、圧力、風量、異物粒子などの環境因子を計測し、無線で計測値を伝えるものです。低環境負荷社会の実現に欠かせない高機能デバイスをN-MEMSとして実用化するとします。ある種のスマートセンサーのネットワークといえます。

N-MEMSを生産する装置群として、産業技術総合研究所の構内に8インチ(一部は12インチ)シリコンウエハー向けの最先端の半導体製造ラインを設置しています。

ところが、3月11日の東日本大震災によって、この最先端の半導体試作ラインは被災し、現在、賢明の修復中だそうです。この最先端の半導体試作ラインを基に、日本の産学官連携組織はN-MEMSという高機能デバイスの実用化を精力的に進める構えのようです。

MEMS分野での日本の第一人者である、東北大学の江刺正喜教授は、今回のシンポジウムの基調講演の中で、「半導体の共同研究ではベルギーのIMECは成功したが、電子デバイスと機械的可動部の擦り合わせによって実用化されるMEMS分野では、日本は欧米に対して先行できる可能性を持っている」と説きます。半導体の共同研究では後塵を配している日本の企業群だが、MEMS分野では競合でき、先行できる可能性が出てきた」と解説します。

江刺教授の講演の中で記憶に残ったのは「東北大のMENS研究開発では、企業からの委託研究は受けない」との説明でした。企業の担当者が自分たちのMEMS製品開発のアイデアを実現するために、各製造装置を使って、自分たちの手で自分たちがほしいMEMSをつくらないと、一連のMEMS製造の工程を会得できず、国際競争力のある高性能MEMSは事業化できないからだ」と説明します。前後の工程を深く知らず、自分の受け持つ工程だけに詳しい技術者は、「実用化の創意工夫ができず、事業化の際の擦り合わせによる難問解決が図れない」という。

江刺教授は「日本でイノベーションを起こすには、自分たちで考え、解決法を見いだす事業起こし事業者という人材育成が必要になる」と説きます。新規事業起こしで、システム開発に役立つ人材は、自分の手を動かしてモノをつくり出す研修が重要と考えているようです。江刺教授は毎年、「MEMSセミナー」を各地で開催し、人材育成に力を入れています。