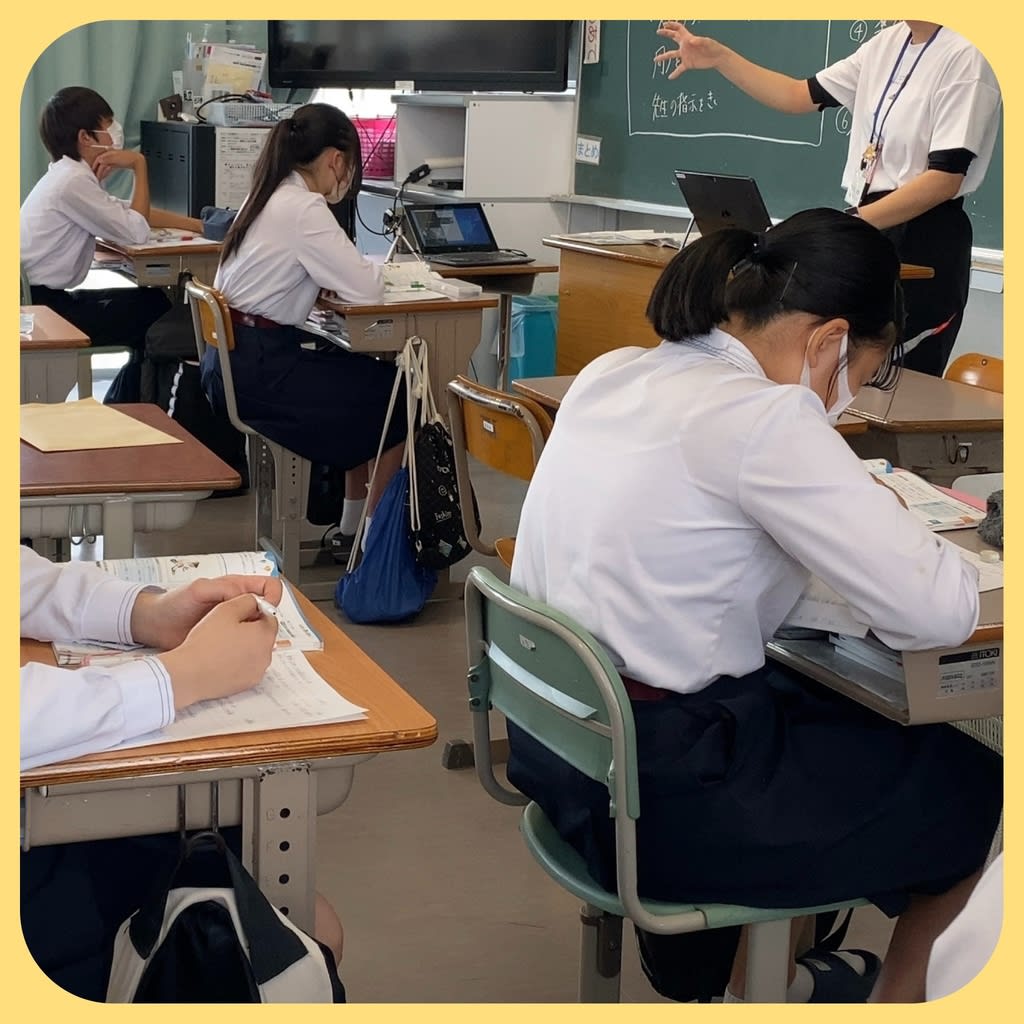

不登校の児童生徒は、2021年度に24万人をオーバーして、今までで最多となりました。

学校で先生とおりあいがよくない、クラスや学年の友だち関係がうまくいかない、ときにはいじめを受けたなどが理由で学校に行けなくなります。

また、なんとなく学校の雰囲気があわない、起立性調節障害で、朝に血圧が上がらず登校できないなどの病気が理由になっていることもあります。

理由や原因が定かでないこともあります。

ただし、親や教師などのまわりの大人の期待は「登校してほしい。がんばって登校しよう」であることが多く、それが子どもにとっての重荷になることも多いです。

それを知った子どものほうは、自分の気持ちを抑え込み、無理やりに登校しようとします。

すると、体が拒否するようになり、お腹が痛い、頭が痛いとなり、ほんとうに学校に行けなくなります。

専門家は「傷つき、疲れ果て、追い詰められる前に、学校を休んだほうがいい」という見立てをします。

そして、休めるようになった子は心理的に楽になり、落ち着いてきます。

そのアドバイスを受けて、親御さんが「がんばって行きなさい」から「休んでいいよ」と態度が変わると、実際に子どもは落ち着いて家で過ごせるようになることが多いものです。

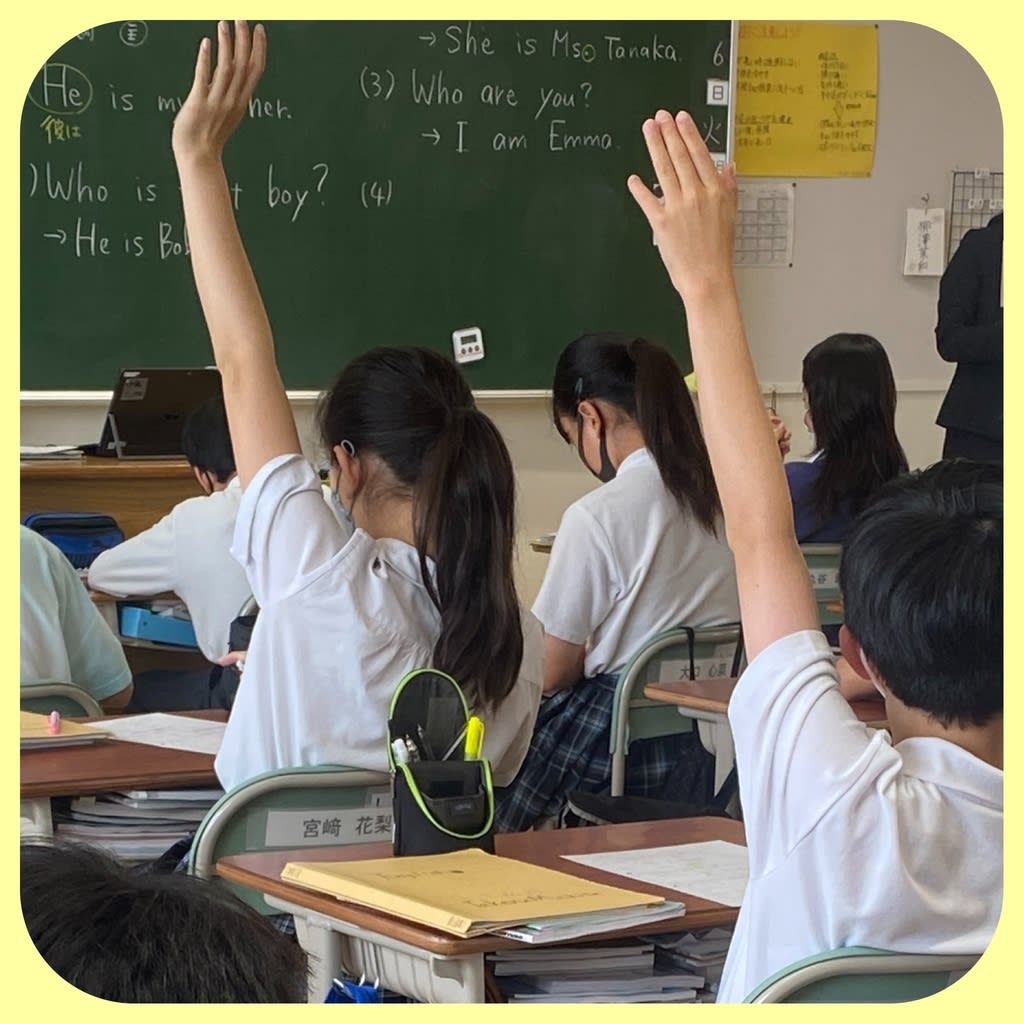

だからといって、教師も同じ態度でいいのかというと、わたしはそうではないと思います。

つまり、「休んだほうがいい」という見立てを曲解して、不登校の子への登校を刺激しないという口実で、その子へのかかわりをやめる口実にしてはいけないのです。

学校の教師なら、クラスの子が登校できることを願うのは当然のはずです。

来れないなら来れないで、その子その子にあわせ、家庭を訪問したりできます。

それがあわない場合は、手紙を渡すなどできます。

親御さんとつながりをもてるように、教師の方から近づき、人間関係を深めます。

また学級担任は、休んでいる子と他の生徒たちをつなぐ情報をクラスで伝えます。

もちろん、本人の了承をとり、「今は家でこんなことをして過ごしてるよ」と伝えるのです。

そうしないと、クラスに来れない子のことは、ほかの生徒たちから忘れられていきます。

こういう取り組みを丁寧に学級担任がしているクラスは、いざ不登校の子がクラスにはいったとき、受け入れができます。

教師は不登校の子に対してできることは、たくさんあります。