アルマ望遠鏡による観測で、

くじら座の変光星ミラを取り囲む星雲の姿が明らかになったんですねー

連星系の2つの星から噴き出すガスが織りなす複雑な形状は、

「老いた星の姿が、どのように作り出されるのか」を調べる手がかりになるようです。

400光年彼方のミラは、年老いた星であるミラAと、

白色矮星(星が一生を終えた後に残された星の芯)とみられるミラBが、

互いに回りあう連星系です。

太陽から海王星までの距離の2倍ほど離れているのですが、

2つの星は長年にわたり強く影響を及ぼしあっています。

今回、南米チリのアルマ望遠鏡の観測から、

この2つの星を取り巻く、美しく複雑な星雲の姿が明らかになります。

中心部分のハート型の空洞構造は、

ミラAから穏やかに流れ出たガス(恒星風)の内側で、

ミラBの激しく高速な恒星風が吹くことで形成されたと考えられています。

このハート型は、過去400年ほどの間にできたもので、

その周囲のガスは2つの星が長い時間をかけて、

この奇妙で美しい星雲を作り出してきたことを物語っているんですねー

今回の観測では、高解像度を実現する12メートルアンテナ群。

そして、大きく広がった構造を余すところなくとらえ、

精度の高い電波画像を実現するモリタアレイとを組み合わせることで、

初めてミラの周囲に大きく広がる、ガスの構造が鮮やかに描き出されています。

これまで、さまざまな望遠鏡が明らかにしてきたように、

年老いた星や死にゆく星たちの中には、

奇抜な形をしたものも多くあります。

でも、これらの星が太陽のような単独星なのか、

それともミラのような連星なのか、はっきり分かっていない場合もあります。

単独星と連星系とで、ガスの噴き出し方がどのように違うのか?

天の川銀河全体の環境に及ぼす影響がどのように異なるのか?

ミラのような星を観察することは、

これらのことを調べることになるんですね。

くじら座の変光星ミラを取り囲む星雲の姿が明らかになったんですねー

連星系の2つの星から噴き出すガスが織りなす複雑な形状は、

「老いた星の姿が、どのように作り出されるのか」を調べる手がかりになるようです。

400光年彼方のミラは、年老いた星であるミラAと、

白色矮星(星が一生を終えた後に残された星の芯)とみられるミラBが、

互いに回りあう連星系です。

太陽から海王星までの距離の2倍ほど離れているのですが、

2つの星は長年にわたり強く影響を及ぼしあっています。

今回、南米チリのアルマ望遠鏡の観測から、

この2つの星を取り巻く、美しく複雑な星雲の姿が明らかになります。

中心部分のハート型の空洞構造は、

ミラAから穏やかに流れ出たガス(恒星風)の内側で、

ミラBの激しく高速な恒星風が吹くことで形成されたと考えられています。

このハート型は、過去400年ほどの間にできたもので、

その周囲のガスは2つの星が長い時間をかけて、

この奇妙で美しい星雲を作り出してきたことを物語っているんですねー

|

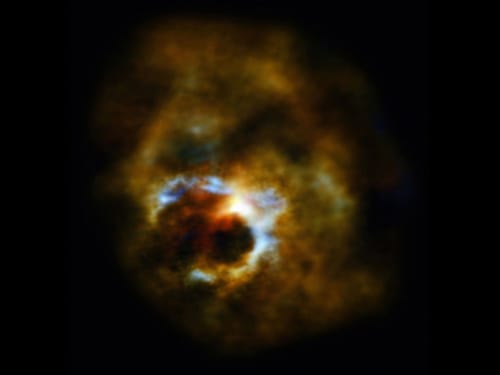

| アルマ望遠鏡が観測した、ミラを取り巻くガスのようす。 ガスが動く速度に応じて色分けされている。 ミラAとミラBは画像の中央に位置していて、その左下にハート形の空洞が見えている。 |

今回の観測では、高解像度を実現する12メートルアンテナ群。

そして、大きく広がった構造を余すところなくとらえ、

精度の高い電波画像を実現するモリタアレイとを組み合わせることで、

初めてミラの周囲に大きく広がる、ガスの構造が鮮やかに描き出されています。

これまで、さまざまな望遠鏡が明らかにしてきたように、

年老いた星や死にゆく星たちの中には、

奇抜な形をしたものも多くあります。

でも、これらの星が太陽のような単独星なのか、

それともミラのような連星なのか、はっきり分かっていない場合もあります。

単独星と連星系とで、ガスの噴き出し方がどのように違うのか?

天の川銀河全体の環境に及ぼす影響がどのように異なるのか?

ミラのような星を観察することは、

これらのことを調べることになるんですね。