連星系の形成過程や、

惑星形成の元になるチリの円盤に関する研究成果が発表されたんですねー

この成果は、ペルセウス座の分子雲中の若い星と、

その周囲の電波観測から明らかになっただそうです。

連星の形成には2種類ある

今回の研究で用いられたのは、

アメリカのカール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡“VLA”。

単独の星や連星系、星の周りの惑星の誕生について調べるため、

100個あまりの生まれたばかりの星が観測されています。

観測対象となったのは、約750光年彼方のペルセウス座分子雲内の原始星で、

この分子雲内には太陽1万個分もの星の材料が含まれているんですねー

そして研究チームが注目したのが連星系でした。

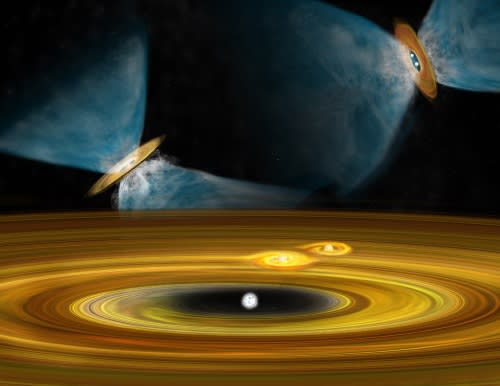

連星系では異なる形成メカニズムが働いて、2種類の系が誕生すると結論づけています。

それぞれの系では、星同士の間の距離が大きく異なり、

一方は太陽から地球までの約75倍と近く、

もう一方は太陽から地球までの3000倍ほども離れていました。

恒星はガスやチリでできた巨大な雲の中で、物質が集まって形成されます。

研究チームが考えたのは、

星同士が遠く離れている系では、分子雲が分裂してそれぞれで星が作られる。

星が接近している系では、

最初に誕生した原始星を取り巻くチリの円盤内で別の恒星が誕生する。

というものでした。

大きな円盤を持つ原始星

いっぽう他の研究チームでは、いくつかの原始星を取り巻くチリの円盤が、

理論モデルの予測よりも大きいことも発見しています。

半径が太陽~地球間の15倍から30倍の円盤を複数発見していて、

理論モデルの予測より相当大きいんですねー

ただ、これらの円盤の半径は下限であって、

実際には、もっと大きいのかもしれないそうです。

物質が星に向かって落ち込むと、星の近くに磁場が集中し、

理論モデルでは“磁気ブレーキ”と呼ばれる効果で、

星周円盤の回転が極端に遅くなりなります。

それにより円盤の半径が、

太陽から地球までの10倍程度に制限されると予測しています。

大きな円盤を持つ原始星では、磁場と星の回転軸が一致していないので、

“磁気ブレーキ”効果が弱まっているのかもしれないようです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 世界初! 原始星を成長させる竜巻状高速ガス流を発見

惑星形成の元になるチリの円盤に関する研究成果が発表されたんですねー

この成果は、ペルセウス座の分子雲中の若い星と、

その周囲の電波観測から明らかになっただそうです。

連星の形成には2種類ある

今回の研究で用いられたのは、

アメリカのカール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡“VLA”。

単独の星や連星系、星の周りの惑星の誕生について調べるため、

100個あまりの生まれたばかりの星が観測されています。

観測対象となったのは、約750光年彼方のペルセウス座分子雲内の原始星で、

この分子雲内には太陽1万個分もの星の材料が含まれているんですねー

そして研究チームが注目したのが連星系でした。

連星系では異なる形成メカニズムが働いて、2種類の系が誕生すると結論づけています。

それぞれの系では、星同士の間の距離が大きく異なり、

一方は太陽から地球までの約75倍と近く、

もう一方は太陽から地球までの3000倍ほども離れていました。

恒星はガスやチリでできた巨大な雲の中で、物質が集まって形成されます。

研究チームが考えたのは、

星同士が遠く離れている系では、分子雲が分裂してそれぞれで星が作られる。

星が接近している系では、

最初に誕生した原始星を取り巻くチリの円盤内で別の恒星が誕生する。

というものでした。

|

| 背景は、離れている原始連星で、 手前は、最初に誕生した原始星を取り巻くチリの円盤内で誕生する恒星。 (イメージ図) |

大きな円盤を持つ原始星

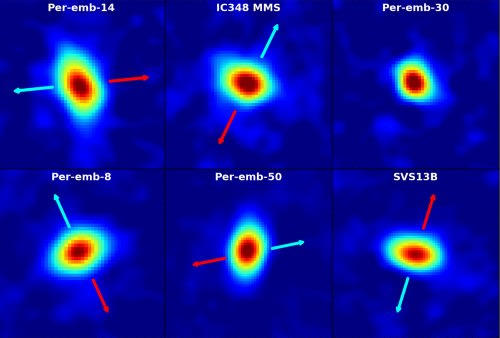

いっぽう他の研究チームでは、いくつかの原始星を取り巻くチリの円盤が、

理論モデルの予測よりも大きいことも発見しています。

半径が太陽~地球間の15倍から30倍の円盤を複数発見していて、

理論モデルの予測より相当大きいんですねー

ただ、これらの円盤の半径は下限であって、

実際には、もっと大きいのかもしれないそうです。

|

| ペルセウス座分子雲中に存在する原始星を取り巻く円盤。 矢印は星からのアウトフローの方向を表す。 |

物質が星に向かって落ち込むと、星の近くに磁場が集中し、

理論モデルでは“磁気ブレーキ”と呼ばれる効果で、

星周円盤の回転が極端に遅くなりなります。

それにより円盤の半径が、

太陽から地球までの10倍程度に制限されると予測しています。

大きな円盤を持つ原始星では、磁場と星の回転軸が一致していないので、

“磁気ブレーキ”効果が弱まっているのかもしれないようです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 世界初! 原始星を成長させる竜巻状高速ガス流を発見