生まれたての星を取り巻くガスとチリの円盤“原始惑星系円盤”は、

時の経過とともに、恒星や惑星などの材料になって消えていく運命にあります。

この過程にある円盤では、

チリが外側では豊富に残りつつも、内側では消失しつつあり、

それが円盤内の空洞として観測されています。

今回、アルマ望遠鏡で観測したのは、この状態にある円盤“遷移円盤”でした。

中央部に驚くほどチリがない領域を持つ4つの“遷移円盤”を観測して見ると、

精密なガスとチリの分布図が分かってきたんですねー

空洞の形成メカニズムは惑星起因説を含め諸説あります。

未だ解明されていない形成メカニズムについて、

今回の観測結果から、明確な答えが得られるかもしれません。

円盤に空洞ができる理由

太陽以外の恒星の周りを回る太陽系外惑星は、

すでに2000個以上も見つかっています。

では、こうした系外惑星は、

どのような環境下で、どのように形成されているのでしょうか?

このことを調べるため、

惑星の形成現場になる回転しているガスとチリでできた円盤の、

観測や研究が行われています。

恒星を取り巻くガスとチリの円盤には、いくつかの種類があり、

その中に“遷移円盤”と呼ばれる特殊な円盤があります。

“遷移円盤”では恒星のすぐ近くに、

つまり円盤の中央部に驚くほどチリがない領域があるんですねー

この空洞の形成メカニズムには、主に2つの説が提唱されています。

1つは光蒸発説といい、

中心にある恒星からの強い恒星風や強力な放射によって、

恒星を取り巻くガスやチリが、吹き飛ばされたか破壊されてしまったというもの。

もう1つが原始惑星説で、

成長中の重い原始惑星が恒星の近くを公転することで、

軌道上の物質をきれいに払ったというものです。

アルマによる精密な観測

今回の研究では、アルマ望遠鏡を使って4つの“遷移円盤”を観測し、

今までになく精密なガスとチリの分布図を描くことに成功しています。

一般には、円盤は小さくて遠くにあるので観測は難しくなります。

精密なガスとチリの分布図が得られたのは、

アルマ望遠鏡の高い性能のおかげなんですねー

分布図からは、空洞に見えていた部分に大量のガスがあることが示され、

ガスの円盤にも空洞が見つかり、研究者を驚かせることに…

ガスの円盤の空洞は、チリの空洞と比べると3分の1の大きさでした。

このような分布になったのは、

円盤内でできたばかりの重い惑星が公転する中でガスを払っていき、

一方でチリの粒子は、その外側にとどまっていたというシナリオで、

空洞ができたという説を支持するものでした。

チリの空洞にあるガスの存在については、これまでの観測でヒントを得ていました。

でも、アルマ望遠鏡が精密なガスとチリの分布図を見せてくれるまでは、

光蒸発による説を否定することができませんでした。

はっきりした空洞は、木星の数倍の重さの惑星の存在を明示していて、

その惑星が円盤を払うことで空洞ができています。

今後必要になるのは、より多くの“遷移円盤”を観測し、

それらが同じ原始惑星説を支持するかどうかを確かめること。

アルマ望遠鏡によって、

円盤の中のどこで、いつ巨大惑星が誕生するのかを見つけられれば、

その結果を惑星形成モデルと比較することができるそうです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 原始惑星系円盤に取り込まれたガスの化学変化

時の経過とともに、恒星や惑星などの材料になって消えていく運命にあります。

この過程にある円盤では、

チリが外側では豊富に残りつつも、内側では消失しつつあり、

それが円盤内の空洞として観測されています。

今回、アルマ望遠鏡で観測したのは、この状態にある円盤“遷移円盤”でした。

中央部に驚くほどチリがない領域を持つ4つの“遷移円盤”を観測して見ると、

精密なガスとチリの分布図が分かってきたんですねー

空洞の形成メカニズムは惑星起因説を含め諸説あります。

未だ解明されていない形成メカニズムについて、

今回の観測結果から、明確な答えが得られるかもしれません。

円盤に空洞ができる理由

太陽以外の恒星の周りを回る太陽系外惑星は、

すでに2000個以上も見つかっています。

では、こうした系外惑星は、

どのような環境下で、どのように形成されているのでしょうか?

このことを調べるため、

惑星の形成現場になる回転しているガスとチリでできた円盤の、

観測や研究が行われています。

恒星を取り巻くガスとチリの円盤には、いくつかの種類があり、

その中に“遷移円盤”と呼ばれる特殊な円盤があります。

“遷移円盤”では恒星のすぐ近くに、

つまり円盤の中央部に驚くほどチリがない領域があるんですねー

この空洞の形成メカニズムには、主に2つの説が提唱されています。

1つは光蒸発説といい、

中心にある恒星からの強い恒星風や強力な放射によって、

恒星を取り巻くガスやチリが、吹き飛ばされたか破壊されてしまったというもの。

もう1つが原始惑星説で、

成長中の重い原始惑星が恒星の近くを公転することで、

軌道上の物質をきれいに払ったというものです。

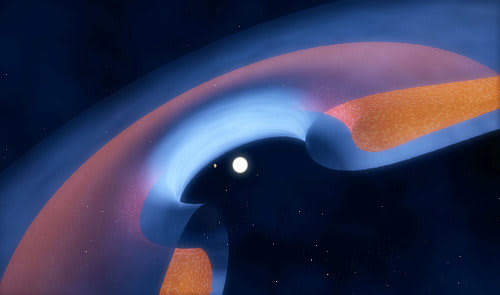

|

| 若い恒星の周りの“遷移円盤”(イメージ図) 茶色:円盤中のチリの分布、青色:ガスの分布 |

アルマによる精密な観測

今回の研究では、アルマ望遠鏡を使って4つの“遷移円盤”を観測し、

今までになく精密なガスとチリの分布図を描くことに成功しています。

一般には、円盤は小さくて遠くにあるので観測は難しくなります。

精密なガスとチリの分布図が得られたのは、

アルマ望遠鏡の高い性能のおかげなんですねー

|

| 観測対象の1つ、おおかみ座の方向にある“HD 135344B”の周りの“遷移円盤”。 ガス成分を青色に着色、チリ成分をオレンジ色に着色している。 画像下のスケールは海王星の軌道直径を表している。 |

分布図からは、空洞に見えていた部分に大量のガスがあることが示され、

ガスの円盤にも空洞が見つかり、研究者を驚かせることに…

ガスの円盤の空洞は、チリの空洞と比べると3分の1の大きさでした。

このような分布になったのは、

円盤内でできたばかりの重い惑星が公転する中でガスを払っていき、

一方でチリの粒子は、その外側にとどまっていたというシナリオで、

空洞ができたという説を支持するものでした。

チリの空洞にあるガスの存在については、これまでの観測でヒントを得ていました。

でも、アルマ望遠鏡が精密なガスとチリの分布図を見せてくれるまでは、

光蒸発による説を否定することができませんでした。

はっきりした空洞は、木星の数倍の重さの惑星の存在を明示していて、

その惑星が円盤を払うことで空洞ができています。

今後必要になるのは、より多くの“遷移円盤”を観測し、

それらが同じ原始惑星説を支持するかどうかを確かめること。

アルマ望遠鏡によって、

円盤の中のどこで、いつ巨大惑星が誕生するのかを見つけられれば、

その結果を惑星形成モデルと比較することができるそうです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 原始惑星系円盤に取り込まれたガスの化学変化