17世紀にヨーロッパ各地の空で観測された明るい輝き。

新星だと思われていたこの現象は、めったに見れない恒星同士の衝突だったことが分かってきました。

今回、アルマ望遠鏡を用いて、衝突した恒星の種類を調べてみて明らかになったことがあります。

それは、この現象では白色矮星と褐色矮星が衝突ししていたということでした。

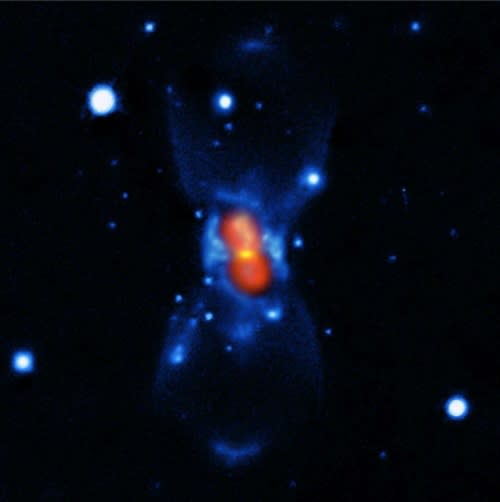

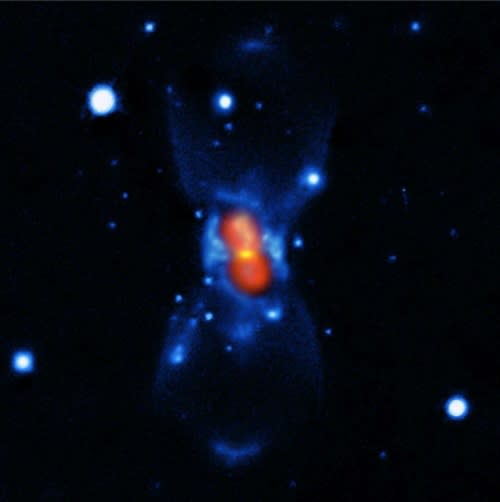

砂時計のような形をした天体

1670年7月、はくちょう座の頭のあたりに、北斗七星の星々と同じくらい明るい新天体が、突然出現したんですねー

この天体は徐々に暗くなった後に再増光し、さらにその後は肉眼で見えないほど暗くなってしまいます。

現在、この位置にあるのはコンパクトな“こぎつね座CK星”という天体。

その左右にはチリとガスでできたリング状の構造が見られ、砂時計のような形をしています。

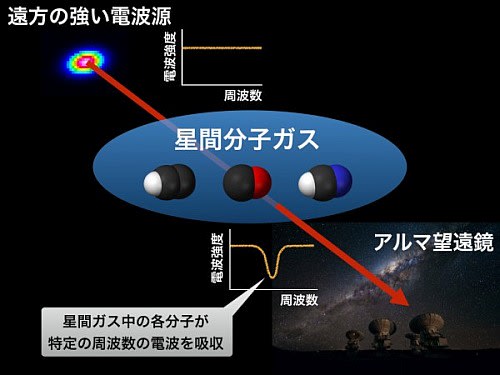

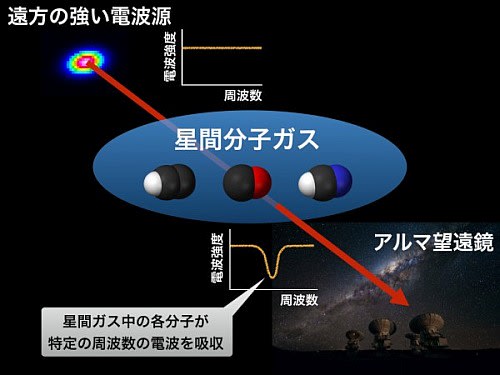

遠方の明るい電波源を利用して手前にある物質を調べる

“こぎつね座CK星”が明るくなったのは、普通の新星爆発でなく恒星同士の衝突によるものだと考えられています。

でも、どういった種類の星が衝突したのでしょうか?

今回、イギリス・サウスウェールズ大学の研究チームは、砂時計の形に広がったチリを通して届く背景の星からの電波を、アルマ望遠鏡を用いて観測。

遠方の電波源のスペクトルは平坦なんですが、手前に存在するチリ構造の分子で吸収されると、スペクトルの特定の周波数に吸収線が現れます。

吸収線がどの周波数に現れたかが分かれば、チリ構造にどんな物質が含まれているかを調べることができるんですねー

電波の影絵から分かる希薄な星間分子ガスの組成

物質は爆発の残骸の中で形成されていた

観測で検出されたのはリチウムのほか、炭素、窒素、酸素の同位体の存在比も異常な値を示していました。

この結果から研究チームが結論付けたのは、“こぎつね座CK星”が明るくなった現象の正体は、白色矮星と褐色矮星の衝突らしいということ。

白色矮星とは、太陽のような比較的軽い恒星が一生を終える姿です。

一方の褐色矮星は、質量が軽すぎて核融合反応でエネルギーを生み出して恒星として輝くことができない天体。

今回の衝突で考えられているのは、白色矮星は褐色矮星の約10倍ほど質量が大きかったということ。

褐色矮星は白色矮星に向かって落ちていきながら、強い潮汐力で引き裂かれていったはずです。

そして、2つの星が衝突し爆発した際に、様々な分子や同位体元素が放出されることになります。

こうした分子が検出され、どのように周囲に広がっていくのかを観測することで、この現象の真の起源に関する証拠が得られるんですねー

このような現象が決定的に確認されたのは初めてのこと。

砂時計の部分にはホルムアルデヒド(H2CO)やメタノール(CH3OH)、ホルムアミド(NH2CHO)といった有機分子が豊富に含まれているようです。

こうした物質は爆発の残骸の中で形成されたはずです。

それは、こうした物質は核融合反応が進む環境で生き残ることはできないと考えられているからです。

なので、これらの物質の形成は、褐色矮星と白色矮星が衝突したということの証拠になりますね。

こちらの記事もどうぞ

17世紀に出現した謎の天体… 実は星の衝突だった?

新星だと思われていたこの現象は、めったに見れない恒星同士の衝突だったことが分かってきました。

今回、アルマ望遠鏡を用いて、衝突した恒星の種類を調べてみて明らかになったことがあります。

それは、この現象では白色矮星と褐色矮星が衝突ししていたということでした。

砂時計のような形をした天体

1670年7月、はくちょう座の頭のあたりに、北斗七星の星々と同じくらい明るい新天体が、突然出現したんですねー

この天体は徐々に暗くなった後に再増光し、さらにその後は肉眼で見えないほど暗くなってしまいます。

現在、この位置にあるのはコンパクトな“こぎつね座CK星”という天体。

その左右にはチリとガスでできたリング状の構造が見られ、砂時計のような形をしています。

遠方の明るい電波源を利用して手前にある物質を調べる

“こぎつね座CK星”が明るくなったのは、普通の新星爆発でなく恒星同士の衝突によるものだと考えられています。

でも、どういった種類の星が衝突したのでしょうか?

|

| アルマ望遠鏡でとらえた“こぎつね座CK星” |

遠方の電波源のスペクトルは平坦なんですが、手前に存在するチリ構造の分子で吸収されると、スペクトルの特定の周波数に吸収線が現れます。

吸収線がどの周波数に現れたかが分かれば、チリ構造にどんな物質が含まれているかを調べることができるんですねー

電波の影絵から分かる希薄な星間分子ガスの組成

物質は爆発の残骸の中で形成されていた

観測で検出されたのはリチウムのほか、炭素、窒素、酸素の同位体の存在比も異常な値を示していました。

この結果から研究チームが結論付けたのは、“こぎつね座CK星”が明るくなった現象の正体は、白色矮星と褐色矮星の衝突らしいということ。

白色矮星とは、太陽のような比較的軽い恒星が一生を終える姿です。

一方の褐色矮星は、質量が軽すぎて核融合反応でエネルギーを生み出して恒星として輝くことができない天体。

今回の衝突で考えられているのは、白色矮星は褐色矮星の約10倍ほど質量が大きかったということ。

褐色矮星は白色矮星に向かって落ちていきながら、強い潮汐力で引き裂かれていったはずです。

そして、2つの星が衝突し爆発した際に、様々な分子や同位体元素が放出されることになります。

こうした分子が検出され、どのように周囲に広がっていくのかを観測することで、この現象の真の起源に関する証拠が得られるんですねー

このような現象が決定的に確認されたのは初めてのこと。

砂時計の部分にはホルムアルデヒド(H2CO)やメタノール(CH3OH)、ホルムアミド(NH2CHO)といった有機分子が豊富に含まれているようです。

こうした物質は爆発の残骸の中で形成されたはずです。

それは、こうした物質は核融合反応が進む環境で生き残ることはできないと考えられているからです。

なので、これらの物質の形成は、褐色矮星と白色矮星が衝突したということの証拠になりますね。

こちらの記事もどうぞ

17世紀に出現した謎の天体… 実は星の衝突だった?