小惑星“2013 TX68”が地球に接近しています。

地球に衝突することはまず無いのですが、

かなりスレスレのところを通過するそうです。

発見後に観測できたのは3日だけ

NASAの発表によれば、

小惑星“2013 TX68”が地球を接近通過するのは3月5日(アメリカ時間)。

ただ、予測されている最接近時の距離が、

静止軌道衛星の高度の約半分(1万7000キロ)から、

月までの距離の35倍ほど(1400万キロ)と、

大きな幅があるんですねー

まぁー 大きな幅があるのは、

データが十分に揃っていないからなんですが…

それもそのはず、“2013 TX68”が観測されたのは一度きり。

アリゾナ州で実施中の

地球近傍天体観測プロジェクト“カタリナ・スカイサーベイ”が、

2013年に初めて見つけた時だけです。

その当時天文学者たちは、この小惑星についてのデータを、

わずか3日間しか収集できていませんでした。

そして3日後に“2013 TX68”は太陽の前を通過したので、

太陽の光に遮られて見えなくなってしまいます。

なので、軌道は計算できたのですが、

計算に使う基本的な値(具体的な運動の軌跡)に、

不確かな部分が残ることになります。

地球への最接近

現在“2013 TX68”は、太陽の方向から地球へ向かっているところ。

太陽光に遮られて姿が見えないので、

最接近時の距離を正確に予測するのは難しいようです。

ただ、最接近の日には太陽の方向から外れるので、

“2013 TX68”は急に明るくなるはず。

どこかの観測プログラムが、その姿をとらえてくれれば、

新たな観測結果が得られ、その軌道はより正確になり、

地球へどの程度接近したのかが分かることになります。

最接近以降に望遠鏡で長い時間観測すれば、

どれくらいの速さで自転しているのか、大きさはどれくらいか、

また、どんな物質でできているかなども調べることができます。

地球の軌道と交わる、

他の小惑星や彗星などの地球近傍天体について、

もっと良く知るために天文学者は注目しているようです。

チェリャビンスクで爆発した隕石の1.5倍

今のところ“2013 TX68”の大きさは、

直径が30メートルと推定されています。

この大きさは、

2013年にロシアのチェリャビンスクで爆発した隕石の1.5倍になります。

この爆発による衝撃波で、

付近では窓ガラスが割れるなどして約1000人が負傷しました。

もし、直径が30メートルもある小惑星が、

同じように空中で爆発すれば、

その2倍のエネルギーを発するとことになるんですねー

直径数十メートルの地球近傍小惑星は100万個はあると考えられていて、

そのうち発見されているのは大小様々なサイズのものが1万個程度。

今回は地球に衝突しないとされている“2013 TX68”が、

次に地球へ接近するのは2017年9月28日になります。

計算によると、2億5000万分の1という極めて小さな確率で、

地球に衝突する恐れがあるそうです。

その後も2047年までに何度か最接近が予測されていて、

これらの衝突の確率はさらに低くなっています。

今後観測が進めば、過去の他の小惑星と同じように、

確率はもっと小さくなると、NASAは考えているようです。

こちらの記事もどうぞ

NASAが小惑星衝突の危機から地球を守る専門部署を設立へ

衝突か通過か? ハロウィンに小惑星が最接近!

地球に衝突することはまず無いのですが、

かなりスレスレのところを通過するそうです。

|

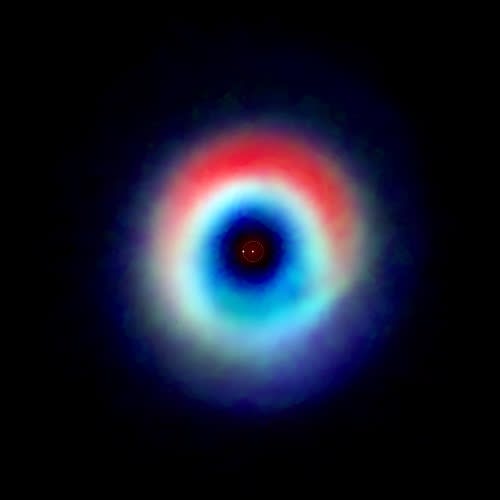

| 小惑星“2013 TX68”は、 一部の人工衛星よりも地球に近いところをかすめるかもしれない。 |

発見後に観測できたのは3日だけ

NASAの発表によれば、

小惑星“2013 TX68”が地球を接近通過するのは3月5日(アメリカ時間)。

ただ、予測されている最接近時の距離が、

静止軌道衛星の高度の約半分(1万7000キロ)から、

月までの距離の35倍ほど(1400万キロ)と、

大きな幅があるんですねー

まぁー 大きな幅があるのは、

データが十分に揃っていないからなんですが…

それもそのはず、“2013 TX68”が観測されたのは一度きり。

アリゾナ州で実施中の

地球近傍天体観測プロジェクト“カタリナ・スカイサーベイ”が、

2013年に初めて見つけた時だけです。

その当時天文学者たちは、この小惑星についてのデータを、

わずか3日間しか収集できていませんでした。

そして3日後に“2013 TX68”は太陽の前を通過したので、

太陽の光に遮られて見えなくなってしまいます。

なので、軌道は計算できたのですが、

計算に使う基本的な値(具体的な運動の軌跡)に、

不確かな部分が残ることになります。

地球への最接近

現在“2013 TX68”は、太陽の方向から地球へ向かっているところ。

太陽光に遮られて姿が見えないので、

最接近時の距離を正確に予測するのは難しいようです。

ただ、最接近の日には太陽の方向から外れるので、

“2013 TX68”は急に明るくなるはず。

どこかの観測プログラムが、その姿をとらえてくれれば、

新たな観測結果が得られ、その軌道はより正確になり、

地球へどの程度接近したのかが分かることになります。

最接近以降に望遠鏡で長い時間観測すれば、

どれくらいの速さで自転しているのか、大きさはどれくらいか、

また、どんな物質でできているかなども調べることができます。

地球の軌道と交わる、

他の小惑星や彗星などの地球近傍天体について、

もっと良く知るために天文学者は注目しているようです。

チェリャビンスクで爆発した隕石の1.5倍

今のところ“2013 TX68”の大きさは、

直径が30メートルと推定されています。

この大きさは、

2013年にロシアのチェリャビンスクで爆発した隕石の1.5倍になります。

この爆発による衝撃波で、

付近では窓ガラスが割れるなどして約1000人が負傷しました。

もし、直径が30メートルもある小惑星が、

同じように空中で爆発すれば、

その2倍のエネルギーを発するとことになるんですねー

直径数十メートルの地球近傍小惑星は100万個はあると考えられていて、

そのうち発見されているのは大小様々なサイズのものが1万個程度。

今回は地球に衝突しないとされている“2013 TX68”が、

次に地球へ接近するのは2017年9月28日になります。

計算によると、2億5000万分の1という極めて小さな確率で、

地球に衝突する恐れがあるそうです。

その後も2047年までに何度か最接近が予測されていて、

これらの衝突の確率はさらに低くなっています。

今後観測が進めば、過去の他の小惑星と同じように、

確率はもっと小さくなると、NASAは考えているようです。

こちらの記事もどうぞ

NASAが小惑星衝突の危機から地球を守る専門部署を設立へ

衝突か通過か? ハロウィンに小惑星が最接近!