8月28日(土)は、今月の「宮ヶ瀬湖九龍めぐり」に行った時に、バスから見えた相模川に架かる小倉橋・新小倉橋が素晴らしかったので小倉橋に行ってみました。

小倉橋へは、JR橋本駅北口から「鳥居原ふれあいの館」行のバスに乗って行ってみました。

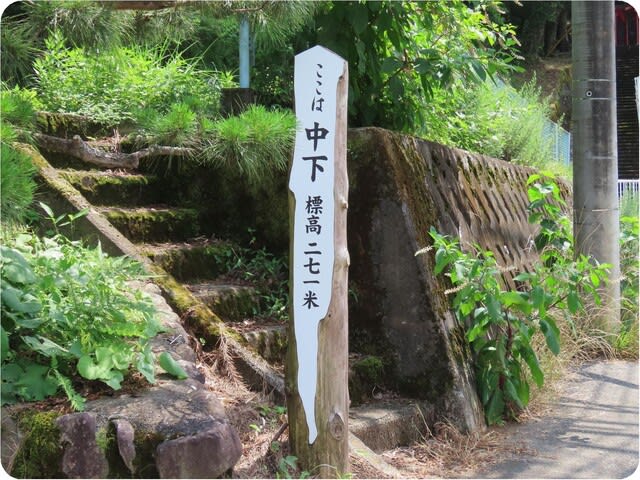

<バス停「小倉橋」付近>

バスに乗ると15分程で、急勾配の県道510号線(長竹川尻線)の途中にあるバス停「小倉橋」に着きました。

バス停で帰りのバス時間をチェックすると、14時台(12:56,13;23)はありませんでした。

下りのバス道路に戻ると、道路脇にミカンの木があったので実をアップで撮ってみました。

又、道路から下の家(割烹旅館 桂川亭?)に下りれる鉄階段があったので撮ってみました。

更に、道路の先に行くと、ご覧のような柿の木がありました。

小さな柿の実が生っていたのでアップで撮ってみました。

道路の下に行くと、割烹旅館 桂川亭(けいせんてい)の案内が出ていたので撮ってみました。

尚、道路の左側には小倉橋の東端があります。

折角なので、桂川亭の案内板をアップで撮ってみました。

桂川亭で昼食(鮎フルコース)を食べようと思ったのですが、団体客が入っていて予約は出来ませでした。

案内板の右側には、ショートカットして上にバス道路に出れそうな急な道がありました。

<相模川の左岸>

目の前に小倉橋がありますが、取り敢えず、相模川の左岸に行ってみることにしました。

尚、小倉橋の上に見える橋は新小倉橋です。

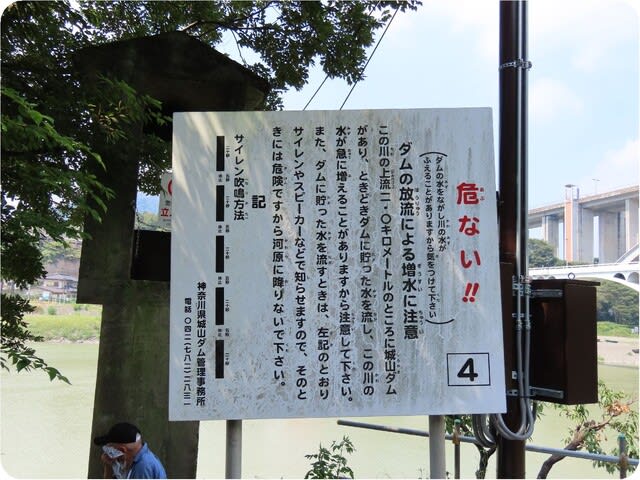

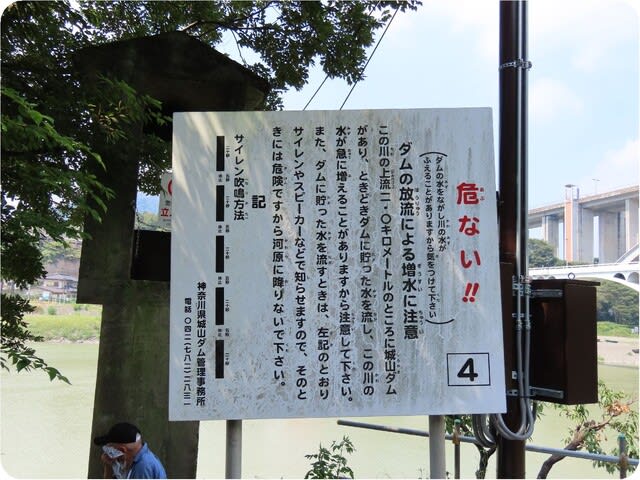

川岸に、警告板「城山ダムの放流による増水に注意」があったので撮ってみました。

左側の茂みの奥に、桂川亭が見えたので撮ってみました。

下に行くと、開腹式上路アーチ橋が4径間連続している橋長176.6mの小倉橋が見えました。

尚、小倉橋は、昭和54年(1979)に神奈川の景勝50選、昭和61年(1986)に相模川八景、平成3年(1991)に神奈川の橋100選、平成20年(2008)に土木学会選奨土木遺産に認定されています。

ついでに、小倉橋をアップで撮ってみました。

小倉橋の先に、東京オリンピック自転車レースのポスターがあったので倍率を上げて撮ってみました。

更に下に行くと、桂川亭の別館・鮎やがありましたが閉まっていました。

ご覧のような散策路を下って先に行ってみました。

先に行くと塔があって、小倉橋と新小倉橋が見えたのでアップで撮ってみました。

塔の脇から河川敷の土手に行けそうなので、滑らないように注意深く下りてみました。

取り敢えず、小倉橋と新小倉橋を撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、自転車レースのポスターがある小倉橋の先の方をアップで撮ってみました。

相模川の下流を撮ってみましたが、相模川が濁っているのは城山ダムの放流の所為ですかね!?

向かい側に、和食料理の松乃屋があったのでアップで撮ってみました。

相模川の下流に、ご覧のような護岸(?)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

急勾配の坂道を上って塔のある場所に戻りました。

上に戻ると、小倉橋の奥に城山ダムの放流口(?)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

又、警告板「城山ダムの放流による増水に注意」もあったので撮ってみました。

ついでに、小倉橋と新小倉橋を倍率を倍率を上げて撮ってみました。

近くに、相模川のイラストがあったので撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

右岸の河川敷に、小舟が置いてあったので撮ってみました。

散策路の先に行くと、松乃屋が見えたのでアップで撮ってみました。

松乃屋が遣っていれば、ここで昼食を取ることにしました。

散策路の先に行ってみましたが、河川敷に行けそうな遊歩道はありませんでした。

振り向くと、小倉橋と新小倉橋が見えたのでアップで撮ってみました。

左側に、ご覧のような山道(?)があったので行ってみました。

山道の先は、岩壁があって先には行けそうにありませんでした。

散策路に戻って先に行くと、「植物の採取禁止」の張り紙と警告板がありました。

警告板をアップで撮ってみましたが、散策路への一般車両は進入禁止になっていました。

散策路に、山側から湧水(?)が出ていたのでアップで撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

散策路の右側に、大きな水溜りがありました。

取り敢えず、水溜りをアップで撮つてみました。

又、水溜りにご覧のような大きな岩があったので撮ってみましたが、山から落下したのですかね!?

水溜りは澄んでいましたが、魚はいないようでした。

散策路の山側に、ご覧のような根を張った木があったので根元をアップで撮ってみました。

散策路を20分程歩くと、河川敷に行けそうな遊歩道があったのでアップで撮ってみました。

折角なので、河川敷に行ってみることにしました。

ご覧のような草が生い茂っている遊歩道の草を分けながら先に行ってみました。

河川敷に着くと、ご覧のような大島中州の護岸があったので撮ってみました。

護岸の近くで、アユ釣り(?)をしている人がいたので倍率を上げて撮ってみました。

又、相模川の上流に県道510号線(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

県道の奥(下)に、圏央道(国道468号線)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

折角なので、河川敷の下流をアップで撮ってみました。

奥に見える橋は、大島中州(諏訪森下)に渡れる諏訪森下橋ですかね!?

尚、中州から相模川の右岸に行ける橋はありません。

散策路に戻ると、ベンチの前に相模川散策路の周辺案内板があったので撮ってみました。

相模川の下(左岸)側の案内が載っている案内板をアップで撮ってみました。

取り敢えず、ベンチで一休みすることにしました。

ベンチで一休みしてから県道510号線と中央道を撮ってみました。

中州に行っても仕方がないので、散策路を戻ることにしました。

散策路を戻っていると、湧水の跡があったので撮ってみました。

「植物の採取禁止」の張り紙が出ている場所に戻って来ました。

小倉橋と新小倉橋が見えたので撮ってみました。

散策路の途中から上の道路に出れそうな道があったので行ってみました。

上の道路に出ると、バス停「小倉橋」がある県道510号線の坂道のカーブの途中に着きました。

折角なので、坂道を下って小倉橋に行ってみることにしました。

バス停「小倉橋」に着いた時は分かりませんでしたが、バス停は一ヶ所しかありませんでした。

<小倉橋(おぐらばし)>

小倉橋が見える場所に遣って来たので撮ってみました。

小倉橋に端に着きましたが、ご覧のように小倉橋の道路は一車線でした。

先に行くと、レンガ造りの標識があったので撮ってみました。

これから渡る小倉橋を撮ってみましたが、道路幅(4.5m)が狭くバス同士のすれ違いはできません。

小倉橋は、昭和13年(1938)に開通した長さ176.6mの鉄筋コンクリート製の橋です。

ついでに、右側に見えた新小倉橋を撮ってみました。

新小倉橋は、小倉橋の渋滞解消の為に平成元年(1989)に着工、平成16年(2004)に開通した長さ193mの橋です。

小倉橋を暫く進むと、ご覧のような車の待避所がありました。

待避所から相模川下流の大島中州の護岸が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、小倉橋の先の方を撮ってみました。

車が来ていなかったので、橋の反対側に行って新小倉橋を撮ってみました。

尚、新小倉橋は、景観を配慮して小倉橋と同じアーチ橋にしたようです。

折角なので、相模川の上流を撮ってみました。

城山ダムの放流口が見えたのでアップで撮ってみました。

新小倉橋の右側(東側)の端を撮って橋の反対側に戻りました。

相模川の中程に遣って来たので相模川をアップで撮ってみましたが、相変わらず川は濁っています。

二つ目の待避所に遣って来ました。

相模川の上流に、城山ダムの放流口が見えたので撮りに行ってみました。

城山ダムの放流口を倍率を上げて撮ってみました。

小倉橋の西側の端に遣って来ると、相模川の標識があったので撮ってみました。

小倉橋の先は、手前の下り道路(県道511号線)と奥の上り道路(県道510号線)に分かれていました。

尚、どちらの県道もバスは通っているようですが行先は分かりません。

折角なので、県道510号線沿いにある東京オリンピック自転車レースのポスターをアップで撮ってみました。

ポスターの左側に、ご覧のような壁画「手漕ぎの渡し舟」があったので撮ってみました。

<相模川の右岸>

県道511号線にあるバス停「小倉」の脇を通って坂道の先に行ってみました。

県道を5分程下ると、ご覧のような警報板「河川敷閉鎖中」が出ていました。

河川敷へは下りれませんが、土手に行ってみることにしました。

先に行くと、和食料理の松乃屋がありましたが、今日は遣っていませんでした。

折角なので、相模川の上流に見えた小倉橋と新小倉橋をアップで撮ってみました。

ついでに、向かい側に見えた相模川の左岸を撮ってみました。

又、下流にある大島中州の護岸が見えたのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、松乃屋の脇にあった土手を通って川下に行ってみました。

中州の護岸が近くに見える場所に遣って来ると、アユ釣りをしている人が増えていました。

左岸に、散策路から行った河川敷が見えたので撮ってみました。

ご覧のように中州の護岸が見える土手の端に着きました。

右側に、県道511号線に出れそうな道が続いていました(土手を戻らなくて良かったです)。

右に曲がると、ご覧のような注意が出ていたのでアップで撮ってみました。

注意板には、期間中のアユ・ヤマメ・ニジマスと小さな魚の禁漁が出ていました。

尚、小さな魚の基準は、ヤマメ・ニジマスは12cm以下、コイは18cm以下、ウナギは24cm以下でした。

右側の茶畑の奥に、新小倉橋が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

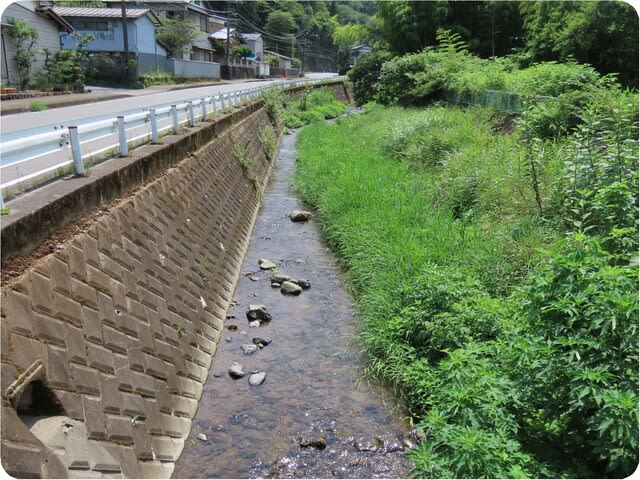

右側の道は、奥で相模川に合流している串川沿いの道でした。

串川の上流に、県道511号線が通っている河原橋が見えたので撮ってみました。

串川沿いにも、警告板「城山ダムの放流による増水に注意」が出ていました。

ついでに、相模川と串川の合流地点をアップで撮ってみました。

串川に、ご覧のような野鳥(鷺の親子?)がいました。

折角なので、鷺をアップで撮ってみました。

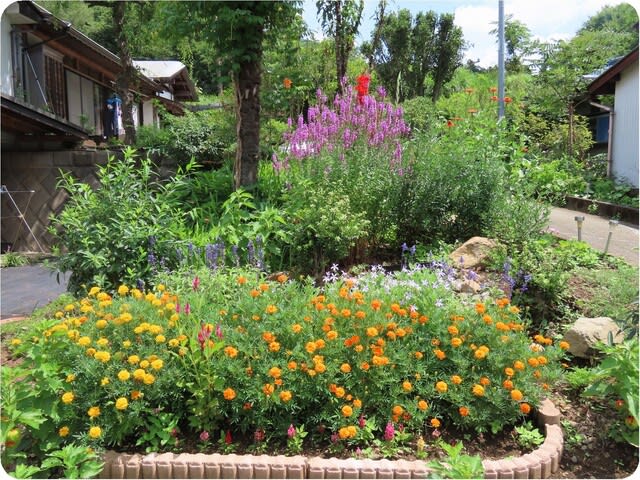

河原橋の手前の川岸に、 ニチニチソウ(日々草?)が植えられている花壇がありました。

取り敢えず、日々草をアップで撮ってみました。

県道511号線が通っている河原橋に着きました。

県道に、上りのバス停「河原橋」があったのでバス時間を確認しました。

次のバスが来るまで約40分あったので、近くのコンビニで飲み物と🍙を買って何処かで食べることにしました。

<湘南寺に向かう>

河原橋の手前にあった案内板に、湘南寺が載っていたので行ってみることにしました。

取り敢えず、河原橋人道橋を渡って先に行ってみました。

人道橋から串川の上流をアップで撮ってみました。

ついでに、串川の相模川との合流地点を撮ってみました。

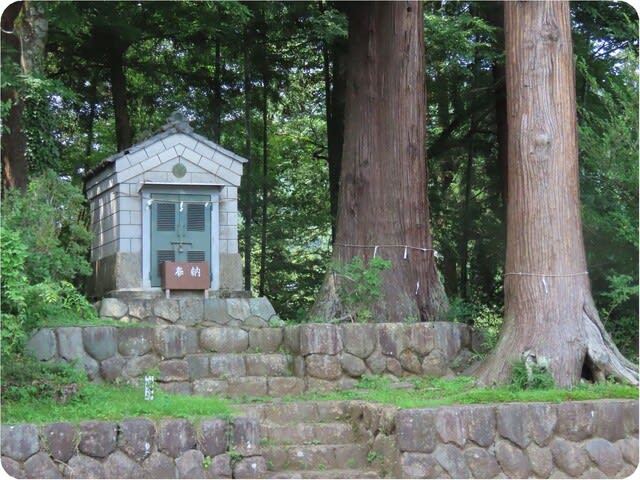

橋を渡ると、右側に地蔵堂があったので撮ってみました。

折角なので、お参りしてからお地蔵様をアップで撮ってみました。

地蔵堂の右側に、ご覧のような石碑があったので撮ってみました。

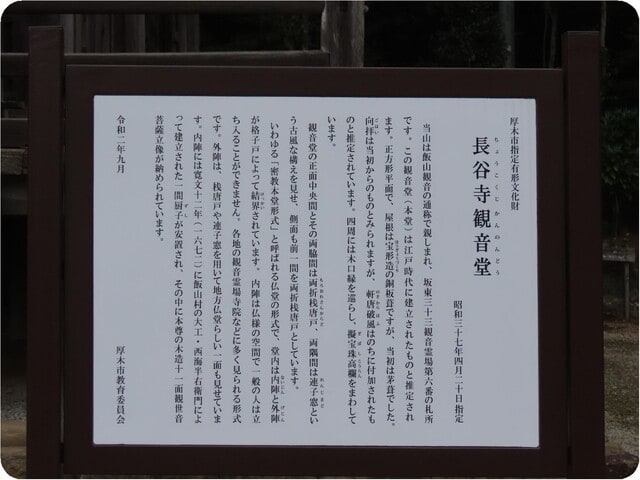

地蔵堂の手前に、小倉山 湘南寺の掲示板と標柱「観音坂」がありました。

取り敢えず、観音坂を上って先に行ってみました。

道路の右側の階段脇に、ご覧のようなサルビアの鉢が並べられていました。

素晴らしいサルビアだったのでアップで撮らせて頂きました。

道路の先に行くと、ご覧のような百日紅が咲いていました。

折角なので、ピンク色と白色の百日紅をアップで撮ってみました。

別角度から百日紅を撮って先に行ってみました。

先に行くと、庭に女郎花が咲いていたのでアップで撮らせて頂きました。

道路の左側に、斑入りクチナシ(?)が植えられていたので撮ってみました。

素晴らしいクチナシだったので倍率を上げて撮ってみました。

道なりに先に行くと、湘南寺の案内が出ていました(ホッ!)。

<湘南寺>

湘南寺に着きましたが、河原橋からは10分程でした。

取り敢えず、六地蔵尊と一緒に標柱「臨済宗建長寺派 湘南寺」を撮ってみました。

ついでに、鐘楼をバックに六地蔵尊を撮ってみました。

折角なので、六地蔵尊をアップで撮ってみました。

鐘楼の横に行くと、ご覧のような掲示板があったので撮ってみました。

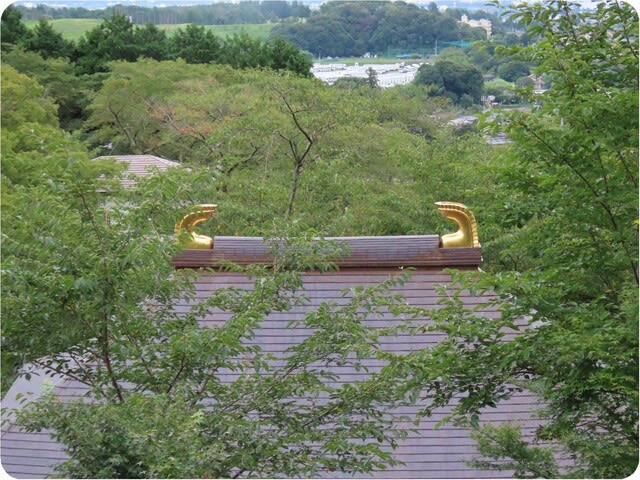

境内に入ると、ご覧のような本堂があったので撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りすることにしました。

本堂に立派な扁額が掛っていたので撮ってみました。

折角なので、扁額をアップで撮ってみましたが、達筆で読めませんでした。

お参りしてから本堂の内部を撮らせて頂きました。

鐘楼の石段があったので、石段に座ってコンビニで買った🍙を食べることにしました。

鐘楼の手前に、ご覧のような慈母観音像(?)があったので撮ってみました。

折角なので、観音様をアップで撮ってみました。

ついでに、小さなお地蔵様もアップで撮ってみました。

鐘楼の石段にも、可愛らしいお地蔵様がいたので鐘楼と一緒に撮ってみました。

折角なので、鐘楼をアップで撮ってみました。

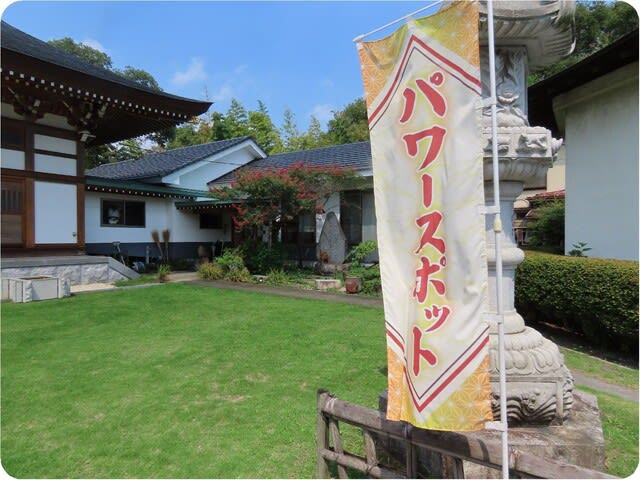

🍙を食べてから境内に戻ると、パワースポットの旗が出ていましたが気が付きませんでした。

本堂の右側に、寺務所(?)があったので行ってみました。

寺務所の前に、歌碑「ありがたや 岸うつ波も 報のこゑ 石浜堂に ひびく川つ瀬」があったので撮ってみました。

ついでに、歌碑の左側に咲いてた百日紅を撮ってみました。

<河原橋>

湘南寺からの帰りは、坂道をそのまま下ると県道511号線に出れました。

河原橋人道橋に戻って来ましたが、バスには間に合いそうでした。

折角なので、人道橋から串川の上流と下流をアップで撮ってみました。

バス停「河原橋」に着くと、時間通りに橋本駅南口行のバスが遣って来ました。

バスに乗ると、25分程で橋本駅南口に着きました。

緊急事態宣言下で飲めそうなお店はなかったので、今日は飲まないで帰りました。

今回の「相模川に架かる小倉橋」は、行きたいと思っていた小倉橋で、素晴らしい景観が楽しめて良かったのですが、 桂川亭や松乃屋で昼食(鮎料理)が食べれなかったのは残念でした。

尚、万歩計は、それなりに歩いたので14,000歩を超えていました。

小倉橋へは、JR橋本駅北口から「鳥居原ふれあいの館」行のバスに乗って行ってみました。

<バス停「小倉橋」付近>

バスに乗ると15分程で、急勾配の県道510号線(長竹川尻線)の途中にあるバス停「小倉橋」に着きました。

バス停で帰りのバス時間をチェックすると、14時台(12:56,13;23)はありませんでした。

下りのバス道路に戻ると、道路脇にミカンの木があったので実をアップで撮ってみました。

又、道路から下の家(割烹旅館 桂川亭?)に下りれる鉄階段があったので撮ってみました。

更に、道路の先に行くと、ご覧のような柿の木がありました。

小さな柿の実が生っていたのでアップで撮ってみました。

道路の下に行くと、割烹旅館 桂川亭(けいせんてい)の案内が出ていたので撮ってみました。

尚、道路の左側には小倉橋の東端があります。

折角なので、桂川亭の案内板をアップで撮ってみました。

桂川亭で昼食(鮎フルコース)を食べようと思ったのですが、団体客が入っていて予約は出来ませでした。

案内板の右側には、ショートカットして上にバス道路に出れそうな急な道がありました。

<相模川の左岸>

目の前に小倉橋がありますが、取り敢えず、相模川の左岸に行ってみることにしました。

尚、小倉橋の上に見える橋は新小倉橋です。

川岸に、警告板「城山ダムの放流による増水に注意」があったので撮ってみました。

左側の茂みの奥に、桂川亭が見えたので撮ってみました。

下に行くと、開腹式上路アーチ橋が4径間連続している橋長176.6mの小倉橋が見えました。

尚、小倉橋は、昭和54年(1979)に神奈川の景勝50選、昭和61年(1986)に相模川八景、平成3年(1991)に神奈川の橋100選、平成20年(2008)に土木学会選奨土木遺産に認定されています。

ついでに、小倉橋をアップで撮ってみました。

小倉橋の先に、東京オリンピック自転車レースのポスターがあったので倍率を上げて撮ってみました。

更に下に行くと、桂川亭の別館・鮎やがありましたが閉まっていました。

ご覧のような散策路を下って先に行ってみました。

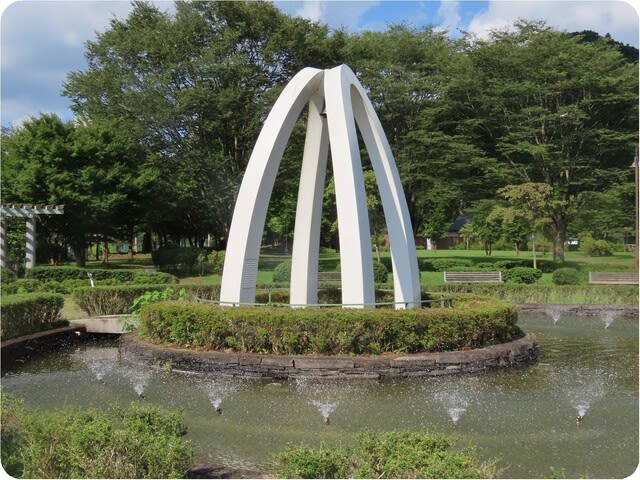

先に行くと塔があって、小倉橋と新小倉橋が見えたのでアップで撮ってみました。

塔の脇から河川敷の土手に行けそうなので、滑らないように注意深く下りてみました。

取り敢えず、小倉橋と新小倉橋を撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、自転車レースのポスターがある小倉橋の先の方をアップで撮ってみました。

相模川の下流を撮ってみましたが、相模川が濁っているのは城山ダムの放流の所為ですかね!?

向かい側に、和食料理の松乃屋があったのでアップで撮ってみました。

相模川の下流に、ご覧のような護岸(?)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

急勾配の坂道を上って塔のある場所に戻りました。

上に戻ると、小倉橋の奥に城山ダムの放流口(?)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

又、警告板「城山ダムの放流による増水に注意」もあったので撮ってみました。

ついでに、小倉橋と新小倉橋を倍率を倍率を上げて撮ってみました。

近くに、相模川のイラストがあったので撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

右岸の河川敷に、小舟が置いてあったので撮ってみました。

散策路の先に行くと、松乃屋が見えたのでアップで撮ってみました。

松乃屋が遣っていれば、ここで昼食を取ることにしました。

散策路の先に行ってみましたが、河川敷に行けそうな遊歩道はありませんでした。

振り向くと、小倉橋と新小倉橋が見えたのでアップで撮ってみました。

左側に、ご覧のような山道(?)があったので行ってみました。

山道の先は、岩壁があって先には行けそうにありませんでした。

散策路に戻って先に行くと、「植物の採取禁止」の張り紙と警告板がありました。

警告板をアップで撮ってみましたが、散策路への一般車両は進入禁止になっていました。

散策路に、山側から湧水(?)が出ていたのでアップで撮ってみました。

ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

散策路の右側に、大きな水溜りがありました。

取り敢えず、水溜りをアップで撮つてみました。

又、水溜りにご覧のような大きな岩があったので撮ってみましたが、山から落下したのですかね!?

水溜りは澄んでいましたが、魚はいないようでした。

散策路の山側に、ご覧のような根を張った木があったので根元をアップで撮ってみました。

散策路を20分程歩くと、河川敷に行けそうな遊歩道があったのでアップで撮ってみました。

折角なので、河川敷に行ってみることにしました。

ご覧のような草が生い茂っている遊歩道の草を分けながら先に行ってみました。

河川敷に着くと、ご覧のような大島中州の護岸があったので撮ってみました。

護岸の近くで、アユ釣り(?)をしている人がいたので倍率を上げて撮ってみました。

又、相模川の上流に県道510号線(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

県道の奥(下)に、圏央道(国道468号線)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

折角なので、河川敷の下流をアップで撮ってみました。

奥に見える橋は、大島中州(諏訪森下)に渡れる諏訪森下橋ですかね!?

尚、中州から相模川の右岸に行ける橋はありません。

散策路に戻ると、ベンチの前に相模川散策路の周辺案内板があったので撮ってみました。

相模川の下(左岸)側の案内が載っている案内板をアップで撮ってみました。

取り敢えず、ベンチで一休みすることにしました。

ベンチで一休みしてから県道510号線と中央道を撮ってみました。

中州に行っても仕方がないので、散策路を戻ることにしました。

散策路を戻っていると、湧水の跡があったので撮ってみました。

「植物の採取禁止」の張り紙が出ている場所に戻って来ました。

小倉橋と新小倉橋が見えたので撮ってみました。

散策路の途中から上の道路に出れそうな道があったので行ってみました。

上の道路に出ると、バス停「小倉橋」がある県道510号線の坂道のカーブの途中に着きました。

折角なので、坂道を下って小倉橋に行ってみることにしました。

バス停「小倉橋」に着いた時は分かりませんでしたが、バス停は一ヶ所しかありませんでした。

<小倉橋(おぐらばし)>

小倉橋が見える場所に遣って来たので撮ってみました。

小倉橋に端に着きましたが、ご覧のように小倉橋の道路は一車線でした。

先に行くと、レンガ造りの標識があったので撮ってみました。

これから渡る小倉橋を撮ってみましたが、道路幅(4.5m)が狭くバス同士のすれ違いはできません。

小倉橋は、昭和13年(1938)に開通した長さ176.6mの鉄筋コンクリート製の橋です。

ついでに、右側に見えた新小倉橋を撮ってみました。

新小倉橋は、小倉橋の渋滞解消の為に平成元年(1989)に着工、平成16年(2004)に開通した長さ193mの橋です。

小倉橋を暫く進むと、ご覧のような車の待避所がありました。

待避所から相模川下流の大島中州の護岸が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、小倉橋の先の方を撮ってみました。

車が来ていなかったので、橋の反対側に行って新小倉橋を撮ってみました。

尚、新小倉橋は、景観を配慮して小倉橋と同じアーチ橋にしたようです。

折角なので、相模川の上流を撮ってみました。

城山ダムの放流口が見えたのでアップで撮ってみました。

新小倉橋の右側(東側)の端を撮って橋の反対側に戻りました。

相模川の中程に遣って来たので相模川をアップで撮ってみましたが、相変わらず川は濁っています。

二つ目の待避所に遣って来ました。

相模川の上流に、城山ダムの放流口が見えたので撮りに行ってみました。

城山ダムの放流口を倍率を上げて撮ってみました。

小倉橋の西側の端に遣って来ると、相模川の標識があったので撮ってみました。

小倉橋の先は、手前の下り道路(県道511号線)と奥の上り道路(県道510号線)に分かれていました。

尚、どちらの県道もバスは通っているようですが行先は分かりません。

折角なので、県道510号線沿いにある東京オリンピック自転車レースのポスターをアップで撮ってみました。

ポスターの左側に、ご覧のような壁画「手漕ぎの渡し舟」があったので撮ってみました。

<相模川の右岸>

県道511号線にあるバス停「小倉」の脇を通って坂道の先に行ってみました。

県道を5分程下ると、ご覧のような警報板「河川敷閉鎖中」が出ていました。

河川敷へは下りれませんが、土手に行ってみることにしました。

先に行くと、和食料理の松乃屋がありましたが、今日は遣っていませんでした。

折角なので、相模川の上流に見えた小倉橋と新小倉橋をアップで撮ってみました。

ついでに、向かい側に見えた相模川の左岸を撮ってみました。

又、下流にある大島中州の護岸が見えたのでアップで撮ってみました。

取り敢えず、松乃屋の脇にあった土手を通って川下に行ってみました。

中州の護岸が近くに見える場所に遣って来ると、アユ釣りをしている人が増えていました。

左岸に、散策路から行った河川敷が見えたので撮ってみました。

ご覧のように中州の護岸が見える土手の端に着きました。

右側に、県道511号線に出れそうな道が続いていました(土手を戻らなくて良かったです)。

右に曲がると、ご覧のような注意が出ていたのでアップで撮ってみました。

注意板には、期間中のアユ・ヤマメ・ニジマスと小さな魚の禁漁が出ていました。

尚、小さな魚の基準は、ヤマメ・ニジマスは12cm以下、コイは18cm以下、ウナギは24cm以下でした。

右側の茶畑の奥に、新小倉橋が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

右側の道は、奥で相模川に合流している串川沿いの道でした。

串川の上流に、県道511号線が通っている河原橋が見えたので撮ってみました。

串川沿いにも、警告板「城山ダムの放流による増水に注意」が出ていました。

ついでに、相模川と串川の合流地点をアップで撮ってみました。

串川に、ご覧のような野鳥(鷺の親子?)がいました。

折角なので、鷺をアップで撮ってみました。

河原橋の手前の川岸に、 ニチニチソウ(日々草?)が植えられている花壇がありました。

取り敢えず、日々草をアップで撮ってみました。

県道511号線が通っている河原橋に着きました。

県道に、上りのバス停「河原橋」があったのでバス時間を確認しました。

次のバスが来るまで約40分あったので、近くのコンビニで飲み物と🍙を買って何処かで食べることにしました。

<湘南寺に向かう>

河原橋の手前にあった案内板に、湘南寺が載っていたので行ってみることにしました。

取り敢えず、河原橋人道橋を渡って先に行ってみました。

人道橋から串川の上流をアップで撮ってみました。

ついでに、串川の相模川との合流地点を撮ってみました。

橋を渡ると、右側に地蔵堂があったので撮ってみました。

折角なので、お参りしてからお地蔵様をアップで撮ってみました。

地蔵堂の右側に、ご覧のような石碑があったので撮ってみました。

地蔵堂の手前に、小倉山 湘南寺の掲示板と標柱「観音坂」がありました。

取り敢えず、観音坂を上って先に行ってみました。

道路の右側の階段脇に、ご覧のようなサルビアの鉢が並べられていました。

素晴らしいサルビアだったのでアップで撮らせて頂きました。

道路の先に行くと、ご覧のような百日紅が咲いていました。

折角なので、ピンク色と白色の百日紅をアップで撮ってみました。

別角度から百日紅を撮って先に行ってみました。

先に行くと、庭に女郎花が咲いていたのでアップで撮らせて頂きました。

道路の左側に、斑入りクチナシ(?)が植えられていたので撮ってみました。

素晴らしいクチナシだったので倍率を上げて撮ってみました。

道なりに先に行くと、湘南寺の案内が出ていました(ホッ!)。

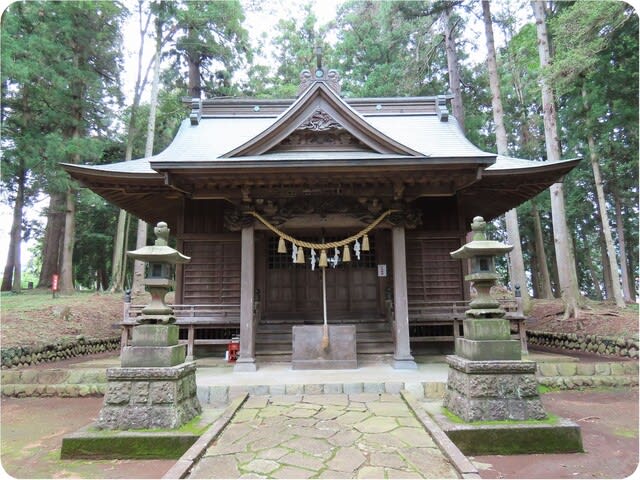

<湘南寺>

湘南寺に着きましたが、河原橋からは10分程でした。

取り敢えず、六地蔵尊と一緒に標柱「臨済宗建長寺派 湘南寺」を撮ってみました。

ついでに、鐘楼をバックに六地蔵尊を撮ってみました。

折角なので、六地蔵尊をアップで撮ってみました。

鐘楼の横に行くと、ご覧のような掲示板があったので撮ってみました。

境内に入ると、ご覧のような本堂があったので撮ってみました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りすることにしました。

本堂に立派な扁額が掛っていたので撮ってみました。

折角なので、扁額をアップで撮ってみましたが、達筆で読めませんでした。

お参りしてから本堂の内部を撮らせて頂きました。

鐘楼の石段があったので、石段に座ってコンビニで買った🍙を食べることにしました。

鐘楼の手前に、ご覧のような慈母観音像(?)があったので撮ってみました。

折角なので、観音様をアップで撮ってみました。

ついでに、小さなお地蔵様もアップで撮ってみました。

鐘楼の石段にも、可愛らしいお地蔵様がいたので鐘楼と一緒に撮ってみました。

折角なので、鐘楼をアップで撮ってみました。

🍙を食べてから境内に戻ると、パワースポットの旗が出ていましたが気が付きませんでした。

本堂の右側に、寺務所(?)があったので行ってみました。

寺務所の前に、歌碑「ありがたや 岸うつ波も 報のこゑ 石浜堂に ひびく川つ瀬」があったので撮ってみました。

ついでに、歌碑の左側に咲いてた百日紅を撮ってみました。

<河原橋>

湘南寺からの帰りは、坂道をそのまま下ると県道511号線に出れました。

河原橋人道橋に戻って来ましたが、バスには間に合いそうでした。

折角なので、人道橋から串川の上流と下流をアップで撮ってみました。

バス停「河原橋」に着くと、時間通りに橋本駅南口行のバスが遣って来ました。

バスに乗ると、25分程で橋本駅南口に着きました。

緊急事態宣言下で飲めそうなお店はなかったので、今日は飲まないで帰りました。

今回の「相模川に架かる小倉橋」は、行きたいと思っていた小倉橋で、素晴らしい景観が楽しめて良かったのですが、 桂川亭や松乃屋で昼食(鮎料理)が食べれなかったのは残念でした。

尚、万歩計は、それなりに歩いたので14,000歩を超えていました。