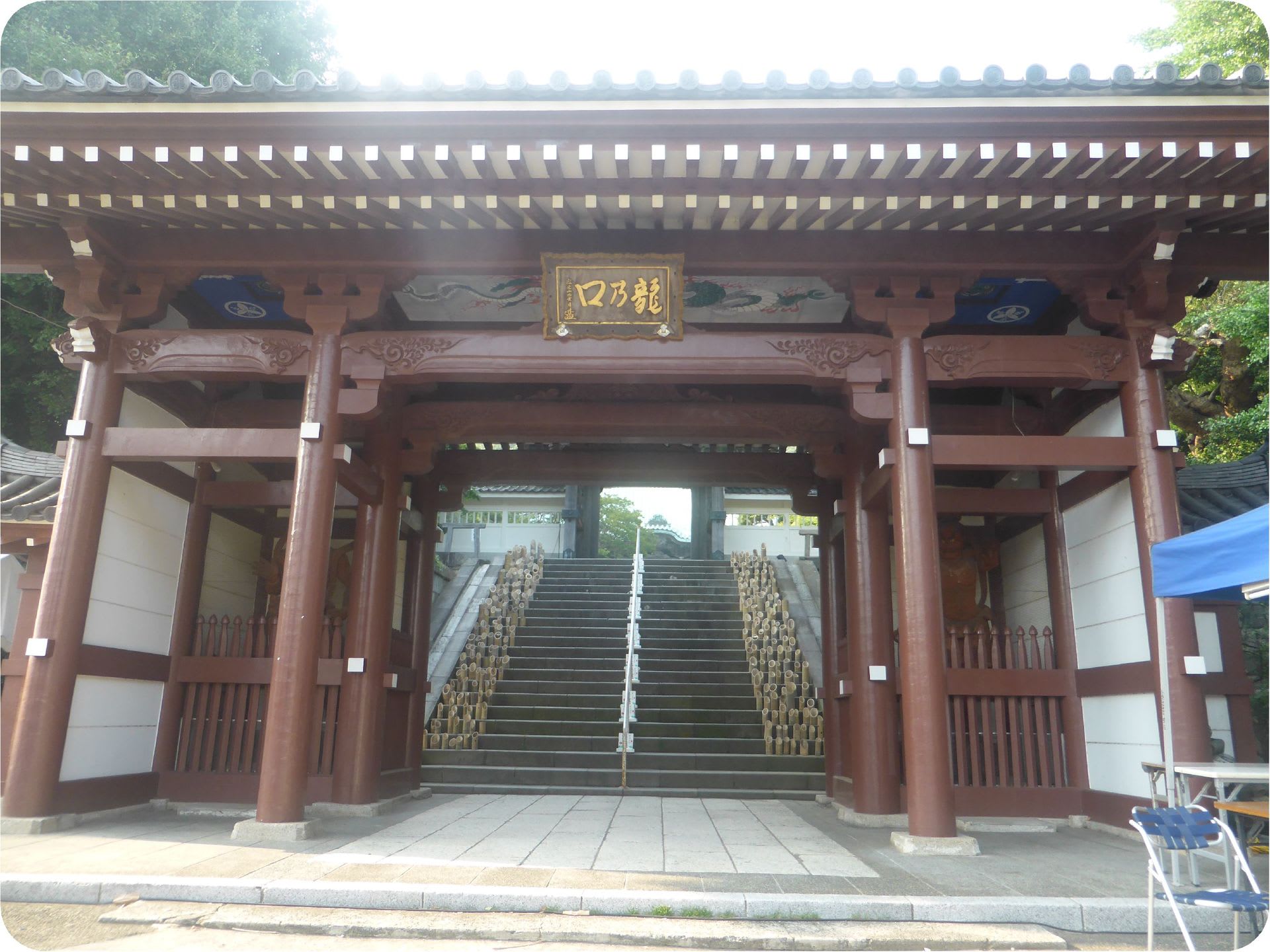

8月22日(土)は「龍口寺をぶらり」のリベンジで「江の島灯籠」に行ってきました。

灯籠によるライトアップが見たいので、江ノ島島内を散策してから飲食店に入って飲みながら暗くなるのを待つことにしました。

尚、大和駅からは、小田急線の往復割引乗車券の他に、江ノ島の各施設が1日で何回も利用出来る「江の島1dayパスポート」(1,430円)を買いました。

<片瀬江ノ島駅>

昼間は暑いので「片瀬江ノ島駅」に着くのは16時ごろにしました。

尚、大和駅から片瀬江ノ島駅の電車賃は280円です。

弁天橋を渡って江ノ島に行きますが、人出はあまり多くなさそうです。

弁天橋から遠くに見えた江ノ島を撮ってみました。手前に見える橋は片瀬橋です。

<江ノ島大橋>

江ノ島(岩屋の洞窟方面)へは遊覧船で行こう思ったのですが、運行していないようなので江ノ島大橋を渡って行きます。

江ノ島大橋から見えた「江の島温泉」と「江の島シーキャンドル(展望灯台)」をアップで撮ってみました。

<江ノ島散策>

江ノ島に着いたので「江島大明神(?)」の額が掲げられた青銅の鳥居を撮ってみましたが、今日はご覧のように大勢の人でごった返していました。

青銅の鳥居をくぐり、土産物屋や食事処などが並んでいる参道の人を掻き分けて進むと、江島神社の赤い鳥居の下に着きました。

赤い鳥居の後ろにある龍宮城のような瑞心門を撮ってみました。

又、瑞心門の傍の無熱池(むねつち)に、しめ縄が張ってある滝があったのでアップで撮ってみました。

「エスカーのりば」の前にあった観光地図で現在地を確認します。

今日は「1dayパスポート」があるので、エスカーはただ(360円)で乗れます。

尚、エスカーは3区間ありますが全て上り専用です。

1区目のエスカーを降りると、右側に「銭洗白龍王」があったので撮ってみました。

先程の無熱池の滝は、この白龍池から流れ落ちているようです。

江島神社の辺津宮(へつみや)に着いたので、お参りしてから目の前に置いてあった大きな巾着の賽銭箱を撮ってみました。

辺津宮の左側に、江島弁財天の奉安殿(ほうあんでん)がありましたが、現在は改修中のようです。

奉安殿の前の参道に、ご覧のような竹灯籠があったので撮ってみました。

参道の左側にあった「むすびの樹」を撮ってみましたが、ピンク色の良縁成就の「むすび絵馬」は人気がありますね!

「むすびの樹」からの眺めが良いので江ノ島大橋をアップで撮ってみました。

「みどりの広場」を通って2区目のエスカーに向かいます。

エスカー前のビューポイントからはヨットハーバーが一望できます。

2区目のエスカーを降りると、江島神社の中津宮(なかつみや)があるので撮ってみました。

中津宮を後に、ご覧のような参道を通って「江の島サムエル・コッキング苑」に向かいます。

「サムエル・コッキング苑」に着く前に、「亀ヶ岡広場」前にあった竹灯籠を撮ってみました。

<江の島サムエル・コッキング苑>

「1dayパスポート」があるので、「サムエル・コッキング苑」に入るのもただ(200円)です。

苑内に入るとご覧のような花壇があったので撮ってみました。

「かげ絵ひろば」後ろの灯籠を撮って、見晴らしの良いマイアミビーチ広場に行ってみました。

マイアミビーチ広場から江ノ島海岸を撮ってみました。

大きな建物の後ろの方に龍口寺の仏舎利塔や五重塔が見えました。

竹灯籠を撮りなが「江の島シーキャンドル(展望灯台)」に向かいます。

展望台の下に着くと、イベント「江の島バリSUNSET2015」を遣っていました。

「1dayパスポート」があるので、当然、「江の島シーキャンドル」の昇塔料(300円)もただです。

展望台から見えた江ノ島海岸、山二つ(やまふたつ)断崖と相模湾、参道の飲食店をアップで撮ってみました。

飲食店の屋根にトンビの影があったので、近くを見るとトンビが二羽飛んでいました。

展望台からは階段で降りることにしました。階段の途中で見えたイベント会場を撮ってみました。

上からだけでは申し訳ないので、下に降りて舞台で踊っている踊り子さんを撮ってみました。

⇒ 踊り子さんには手を触れないで下さい。

<江島神社(奥津宮)>

「江の島シーキャンドル」を後に、参道を通って江島神社の奥津宮(おくつみや)まで行ってみることにしました。

展望台から見えた山二つ(やまふたつ)を撮っている人達がいたので、つられて撮ってしまいました。

ご覧のような参道を通って、江島神社の奥津宮に向かいます。

参道を暫く進むと、後ろの方に「江の島シーキャンドル」が見えたのでアップで撮ってみました。

江島神社の奥津宮に着きましたが、だいぶ長くお参りしている2人の女性がいました(もしかしたら姉妹かも?)。

ところで、奥津宮には、三姉妹の一番上の姉神の多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)が祀られています。

お参りしてから、天井に描かれている、どこから見ても、こちらを睨んでいるように見える「八方睨みの亀」を撮って、奥津宮を後にしました。

参道は未だ暗くなっていませんが、参道の灯りだした灯籠を撮ってみました。

<相模湾>

奥津宮の近くにあった海鮮料理の富士見亭(?)に入って、飲みながら暗くなるのを待つことにしました。

運良くテラス席に座れたので相模湾に浮かんでいる船を見ながら飲むことが出来ました。

暫くすると沖の船からヘリコプターが飛び立ったのでアップで撮ってみました。

20分位経つと、先程の(?)ヘリコプターが戻ってきたので、今度は度アップで撮ってみました(ボケいてすいまん)。

相模湾もだいぶ暗くなって来ました。

お店の営業時間は日没後30分なので、沖の船を撮ってラストオーダーを頼みました。

19時過ぎに精算をしましたが、「1dayパスポート」を提示すると5%の割引になりました。

<ライトアップされた江ノ島>

ライトアップされた奥津宮近くの参道を撮ってみました。

木々の間から「江の島シーキャンドル」が見えたのでアップで撮ってみました。

参道には「龍口寺をぶらり」で見た竹灯籠があったので撮ってみました。

参道の灯籠を撮って「サムエル・コッキング苑」に行ってみることにしました。

「サムエル・コッキング苑」の入口に着きました。

最終入場は19:30ですが、「1dayパスポート」を見せると再入場できました。

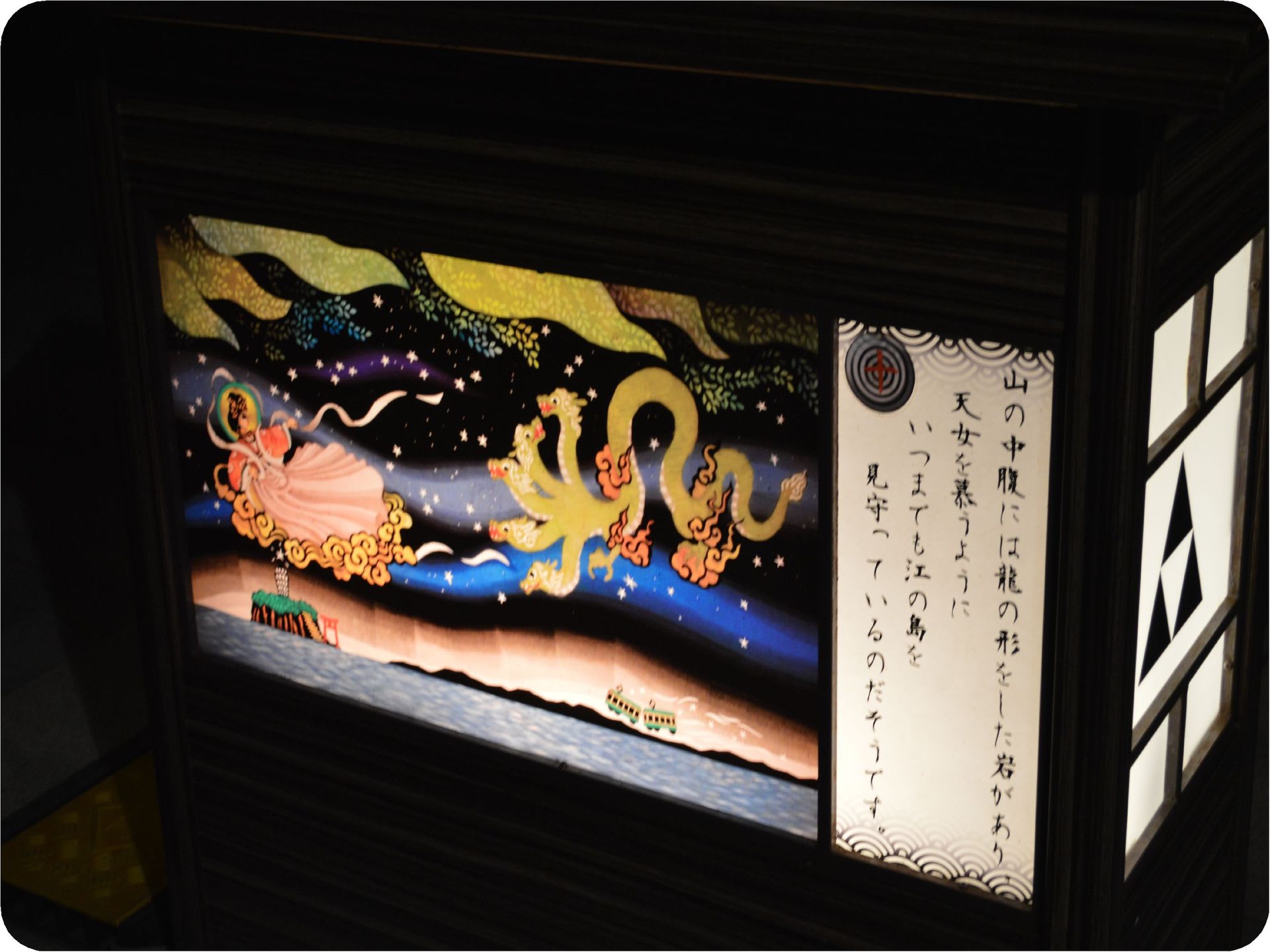

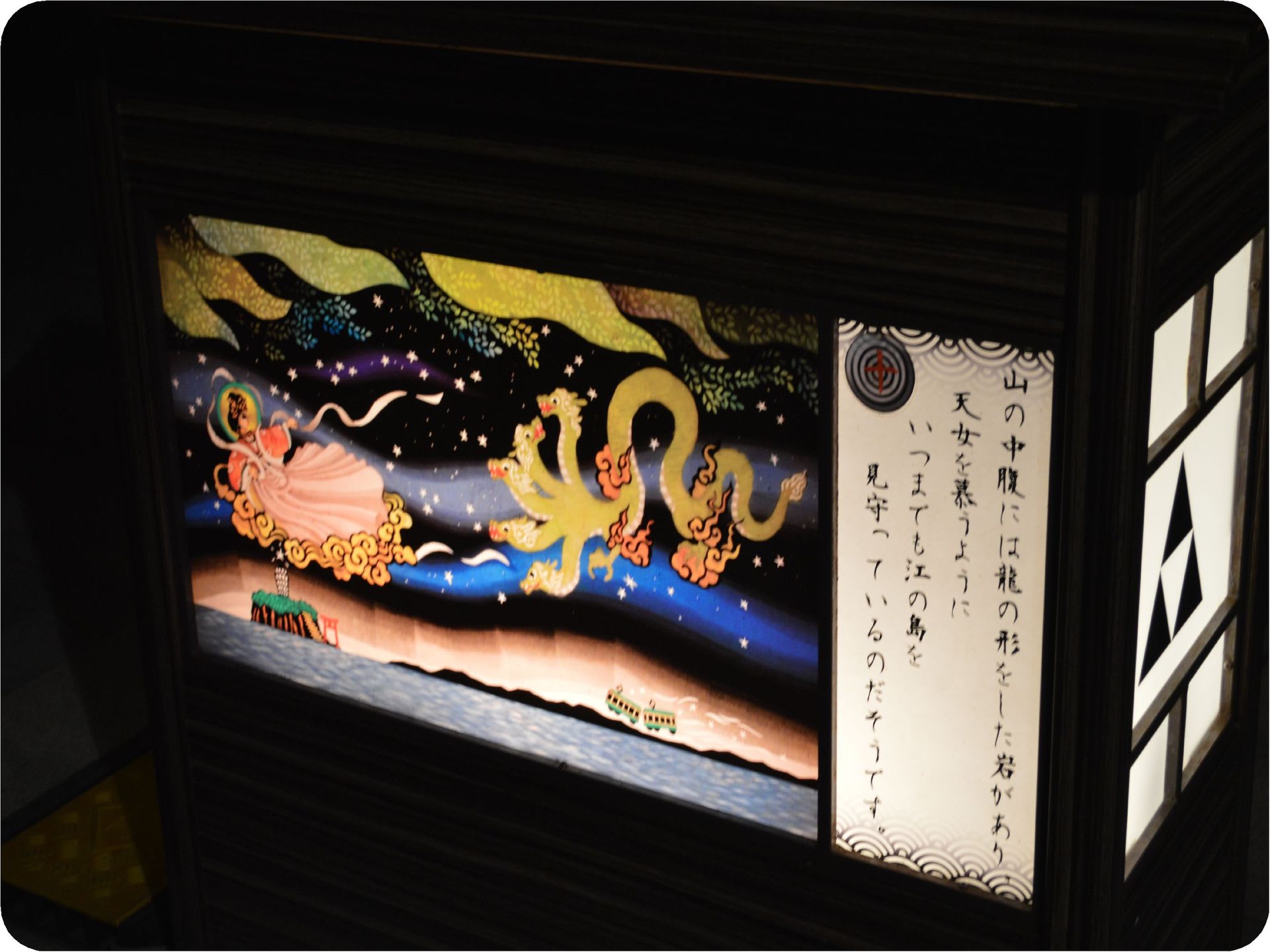

苑内に入るとご覧のような「影絵灯籠」があって見入っている人もいました。

「影絵灯籠」は、江の島縁起「天女と五頭龍」を絵にした灯籠で、龍が天女に恋をして悪行を止め夫婦になる物語の灯籠です。

又、前の「かげ絵ひろば」では影絵で遊んでいる人達もいました。

灯籠を撮りながら「江の島シーキャンドル」に行ってみました。

青白い光を放つ「江の島シーキャンドル」をアップと度アップで撮ってみました。

「江の島シーキャンドル」は、四季折々のテーマカラーに沿って、年間4回ライトアップされるようです。

「江の島シーキャンドル」の展望台に上っても仕方がないので止めました。

「江の島シーキャンドル」を後に、「サムエル・コッキング苑」の出口に向かいました。

「サムエル・コッキング苑」を出て、来る時にも撮った「亀ヶ岡広場」前の竹灯籠を撮ってみました。

江島神社(中津宮)や「みどりの広場」前の参道の灯籠を撮りながら瑞心門に向かいます。

瑞心門もご覧のようにライトアップされていました。

江島神社の赤い鳥居を撮って江ノ島を後にしました。

今回の「江の島灯籠をぶらり」は、江ノ島の散策と灯籠が見れたの満足していますが、夜間に灯籠を撮るのは難しいですね!

又、万歩計は14,000歩を超えていたので運動不足の解消にもなりました。

ところで、「江の島1dayパスポート」を使ったので「190円+5%割引分」は得したことになりますが、「江の島サムエル・コッキング苑」に再入場できたお陰ですね!

灯籠によるライトアップが見たいので、江ノ島島内を散策してから飲食店に入って飲みながら暗くなるのを待つことにしました。

尚、大和駅からは、小田急線の往復割引乗車券の他に、江ノ島の各施設が1日で何回も利用出来る「江の島1dayパスポート」(1,430円)を買いました。

<片瀬江ノ島駅>

昼間は暑いので「片瀬江ノ島駅」に着くのは16時ごろにしました。

尚、大和駅から片瀬江ノ島駅の電車賃は280円です。

弁天橋を渡って江ノ島に行きますが、人出はあまり多くなさそうです。

弁天橋から遠くに見えた江ノ島を撮ってみました。手前に見える橋は片瀬橋です。

<江ノ島大橋>

江ノ島(岩屋の洞窟方面)へは遊覧船で行こう思ったのですが、運行していないようなので江ノ島大橋を渡って行きます。

江ノ島大橋から見えた「江の島温泉」と「江の島シーキャンドル(展望灯台)」をアップで撮ってみました。

<江ノ島散策>

江ノ島に着いたので「江島大明神(?)」の額が掲げられた青銅の鳥居を撮ってみましたが、今日はご覧のように大勢の人でごった返していました。

青銅の鳥居をくぐり、土産物屋や食事処などが並んでいる参道の人を掻き分けて進むと、江島神社の赤い鳥居の下に着きました。

赤い鳥居の後ろにある龍宮城のような瑞心門を撮ってみました。

又、瑞心門の傍の無熱池(むねつち)に、しめ縄が張ってある滝があったのでアップで撮ってみました。

「エスカーのりば」の前にあった観光地図で現在地を確認します。

今日は「1dayパスポート」があるので、エスカーはただ(360円)で乗れます。

尚、エスカーは3区間ありますが全て上り専用です。

1区目のエスカーを降りると、右側に「銭洗白龍王」があったので撮ってみました。

先程の無熱池の滝は、この白龍池から流れ落ちているようです。

江島神社の辺津宮(へつみや)に着いたので、お参りしてから目の前に置いてあった大きな巾着の賽銭箱を撮ってみました。

辺津宮の左側に、江島弁財天の奉安殿(ほうあんでん)がありましたが、現在は改修中のようです。

奉安殿の前の参道に、ご覧のような竹灯籠があったので撮ってみました。

参道の左側にあった「むすびの樹」を撮ってみましたが、ピンク色の良縁成就の「むすび絵馬」は人気がありますね!

「むすびの樹」からの眺めが良いので江ノ島大橋をアップで撮ってみました。

「みどりの広場」を通って2区目のエスカーに向かいます。

エスカー前のビューポイントからはヨットハーバーが一望できます。

2区目のエスカーを降りると、江島神社の中津宮(なかつみや)があるので撮ってみました。

中津宮を後に、ご覧のような参道を通って「江の島サムエル・コッキング苑」に向かいます。

「サムエル・コッキング苑」に着く前に、「亀ヶ岡広場」前にあった竹灯籠を撮ってみました。

<江の島サムエル・コッキング苑>

「1dayパスポート」があるので、「サムエル・コッキング苑」に入るのもただ(200円)です。

苑内に入るとご覧のような花壇があったので撮ってみました。

「かげ絵ひろば」後ろの灯籠を撮って、見晴らしの良いマイアミビーチ広場に行ってみました。

マイアミビーチ広場から江ノ島海岸を撮ってみました。

大きな建物の後ろの方に龍口寺の仏舎利塔や五重塔が見えました。

竹灯籠を撮りなが「江の島シーキャンドル(展望灯台)」に向かいます。

展望台の下に着くと、イベント「江の島バリSUNSET2015」を遣っていました。

「1dayパスポート」があるので、当然、「江の島シーキャンドル」の昇塔料(300円)もただです。

展望台から見えた江ノ島海岸、山二つ(やまふたつ)断崖と相模湾、参道の飲食店をアップで撮ってみました。

飲食店の屋根にトンビの影があったので、近くを見るとトンビが二羽飛んでいました。

展望台からは階段で降りることにしました。階段の途中で見えたイベント会場を撮ってみました。

上からだけでは申し訳ないので、下に降りて舞台で踊っている踊り子さんを撮ってみました。

⇒ 踊り子さんには手を触れないで下さい。

<江島神社(奥津宮)>

「江の島シーキャンドル」を後に、参道を通って江島神社の奥津宮(おくつみや)まで行ってみることにしました。

展望台から見えた山二つ(やまふたつ)を撮っている人達がいたので、つられて撮ってしまいました。

ご覧のような参道を通って、江島神社の奥津宮に向かいます。

参道を暫く進むと、後ろの方に「江の島シーキャンドル」が見えたのでアップで撮ってみました。

江島神社の奥津宮に着きましたが、だいぶ長くお参りしている2人の女性がいました(もしかしたら姉妹かも?)。

ところで、奥津宮には、三姉妹の一番上の姉神の多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)が祀られています。

お参りしてから、天井に描かれている、どこから見ても、こちらを睨んでいるように見える「八方睨みの亀」を撮って、奥津宮を後にしました。

参道は未だ暗くなっていませんが、参道の灯りだした灯籠を撮ってみました。

<相模湾>

奥津宮の近くにあった海鮮料理の富士見亭(?)に入って、飲みながら暗くなるのを待つことにしました。

運良くテラス席に座れたので相模湾に浮かんでいる船を見ながら飲むことが出来ました。

暫くすると沖の船からヘリコプターが飛び立ったのでアップで撮ってみました。

20分位経つと、先程の(?)ヘリコプターが戻ってきたので、今度は度アップで撮ってみました(ボケいてすいまん)。

相模湾もだいぶ暗くなって来ました。

お店の営業時間は日没後30分なので、沖の船を撮ってラストオーダーを頼みました。

19時過ぎに精算をしましたが、「1dayパスポート」を提示すると5%の割引になりました。

<ライトアップされた江ノ島>

ライトアップされた奥津宮近くの参道を撮ってみました。

木々の間から「江の島シーキャンドル」が見えたのでアップで撮ってみました。

参道には「龍口寺をぶらり」で見た竹灯籠があったので撮ってみました。

参道の灯籠を撮って「サムエル・コッキング苑」に行ってみることにしました。

「サムエル・コッキング苑」の入口に着きました。

最終入場は19:30ですが、「1dayパスポート」を見せると再入場できました。

苑内に入るとご覧のような「影絵灯籠」があって見入っている人もいました。

「影絵灯籠」は、江の島縁起「天女と五頭龍」を絵にした灯籠で、龍が天女に恋をして悪行を止め夫婦になる物語の灯籠です。

又、前の「かげ絵ひろば」では影絵で遊んでいる人達もいました。

灯籠を撮りながら「江の島シーキャンドル」に行ってみました。

青白い光を放つ「江の島シーキャンドル」をアップと度アップで撮ってみました。

「江の島シーキャンドル」は、四季折々のテーマカラーに沿って、年間4回ライトアップされるようです。

「江の島シーキャンドル」の展望台に上っても仕方がないので止めました。

「江の島シーキャンドル」を後に、「サムエル・コッキング苑」の出口に向かいました。

「サムエル・コッキング苑」を出て、来る時にも撮った「亀ヶ岡広場」前の竹灯籠を撮ってみました。

江島神社(中津宮)や「みどりの広場」前の参道の灯籠を撮りながら瑞心門に向かいます。

瑞心門もご覧のようにライトアップされていました。

江島神社の赤い鳥居を撮って江ノ島を後にしました。

今回の「江の島灯籠をぶらり」は、江ノ島の散策と灯籠が見れたの満足していますが、夜間に灯籠を撮るのは難しいですね!

又、万歩計は14,000歩を超えていたので運動不足の解消にもなりました。

ところで、「江の島1dayパスポート」を使ったので「190円+5%割引分」は得したことになりますが、「江の島サムエル・コッキング苑」に再入場できたお陰ですね!