11月3日(祝)は、山北町の室生神社で流鏑馬の神事があったので行ってみました。

JR御殿場線の山北駅は、山登りやハイキングなどで何回か乗り降りしたことがありますが、室生神社で流鏑馬があったことは初めて知りました。

尚、流鏑馬はテレビのニュースなどで見たことはありますが、目の前で見るのは始めてなので楽しみです。

<JR松田駅>

小田急線の新松田駅で降りて、御殿場線に乗り換えて山北駅に行くことにしました。

御殿場線が遅れていたのでホームを撮ってみました。

ホームから松田山ハーブガーデンのハーブ館が見えたのでアップで撮ってみました。

又、中澤酒造の屋根の上に、雲がかかっていますが富士山も見えたのでアップで撮ってみました。

<JR山北駅>

山北駅に着きましたが、駅前にある木造二階建の「タケイ美容室」が懐かしかったのでまた撮ってしまいました。

観光案内所で、室生神社の流鏑馬のことを聞くと、神事は午後2時半ごろから始まると言うことでした。

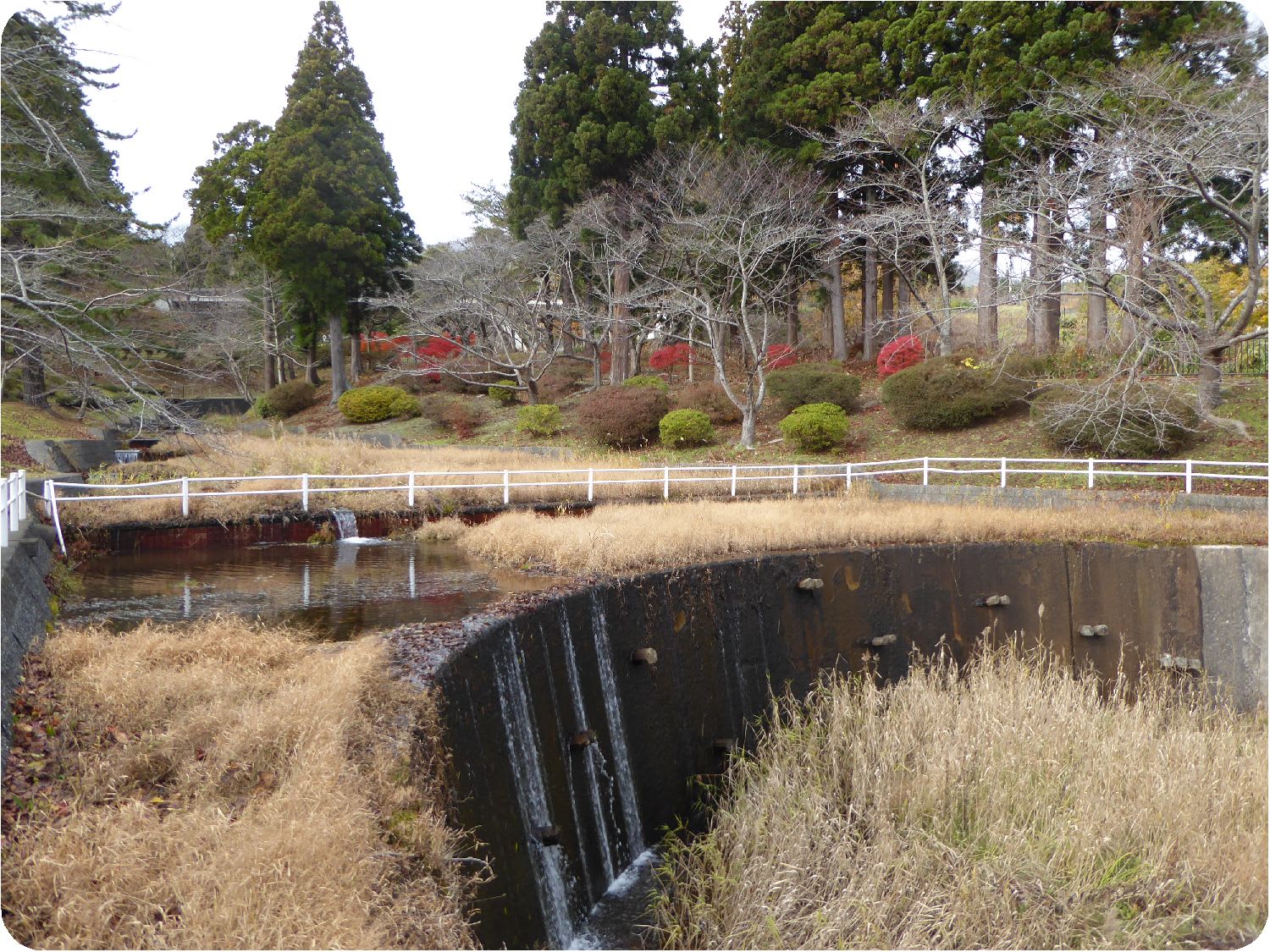

まだ、時間が大分あったので、昨年8月の「

あしがらの里滝めぐり(洒水の滝編)」で行った鉄道公園に行って時間を潰すことにしました。

<鉄道公園>

鉄道公園に着くと、SLの手前に神事で使うお神輿が置いてありました。

取り敢えず、鬼道会と書かれたお神輿をアップで撮ってみました。

別の角度から、お神輿のアップとSLを一緒に撮ってみました。

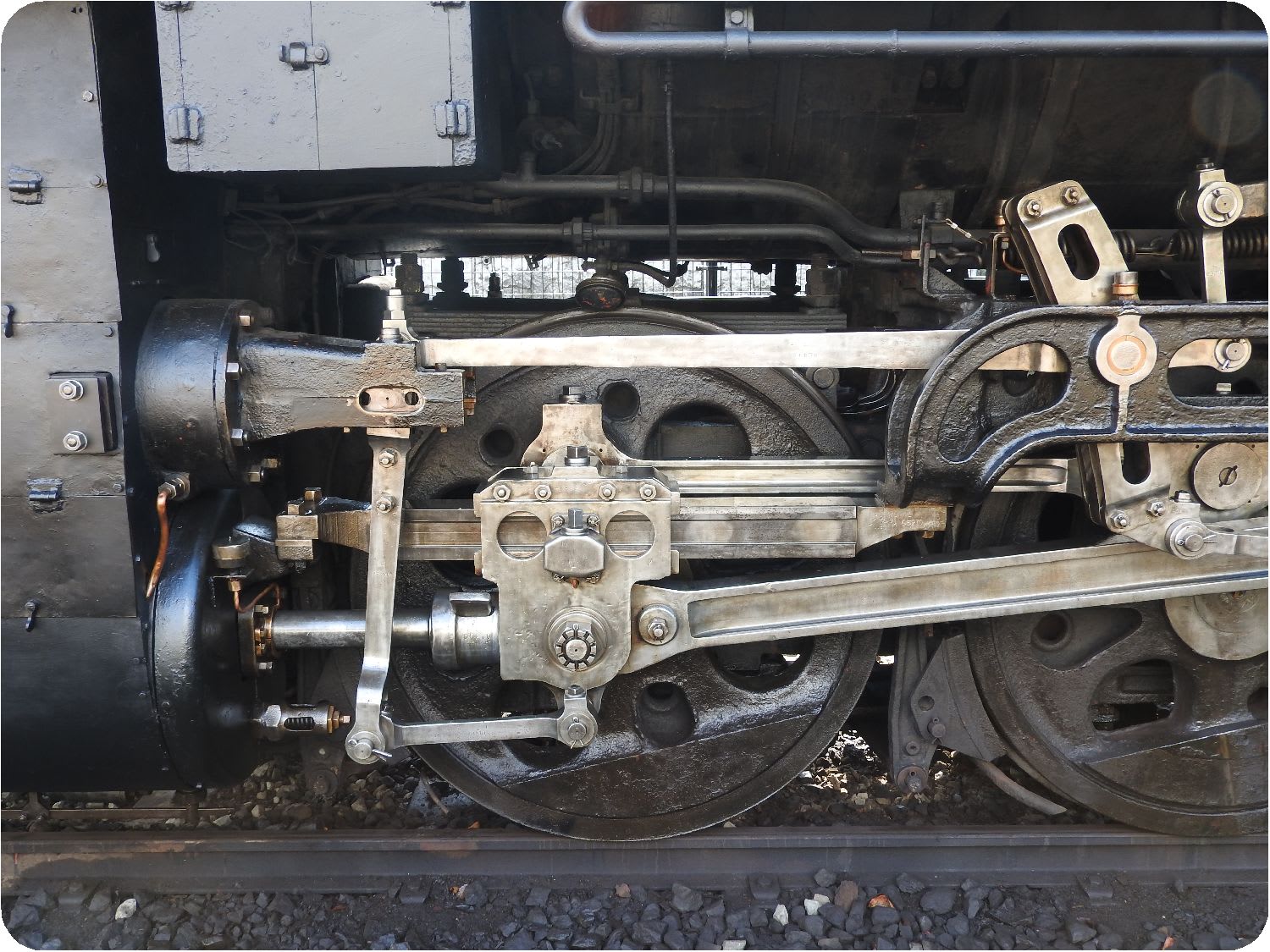

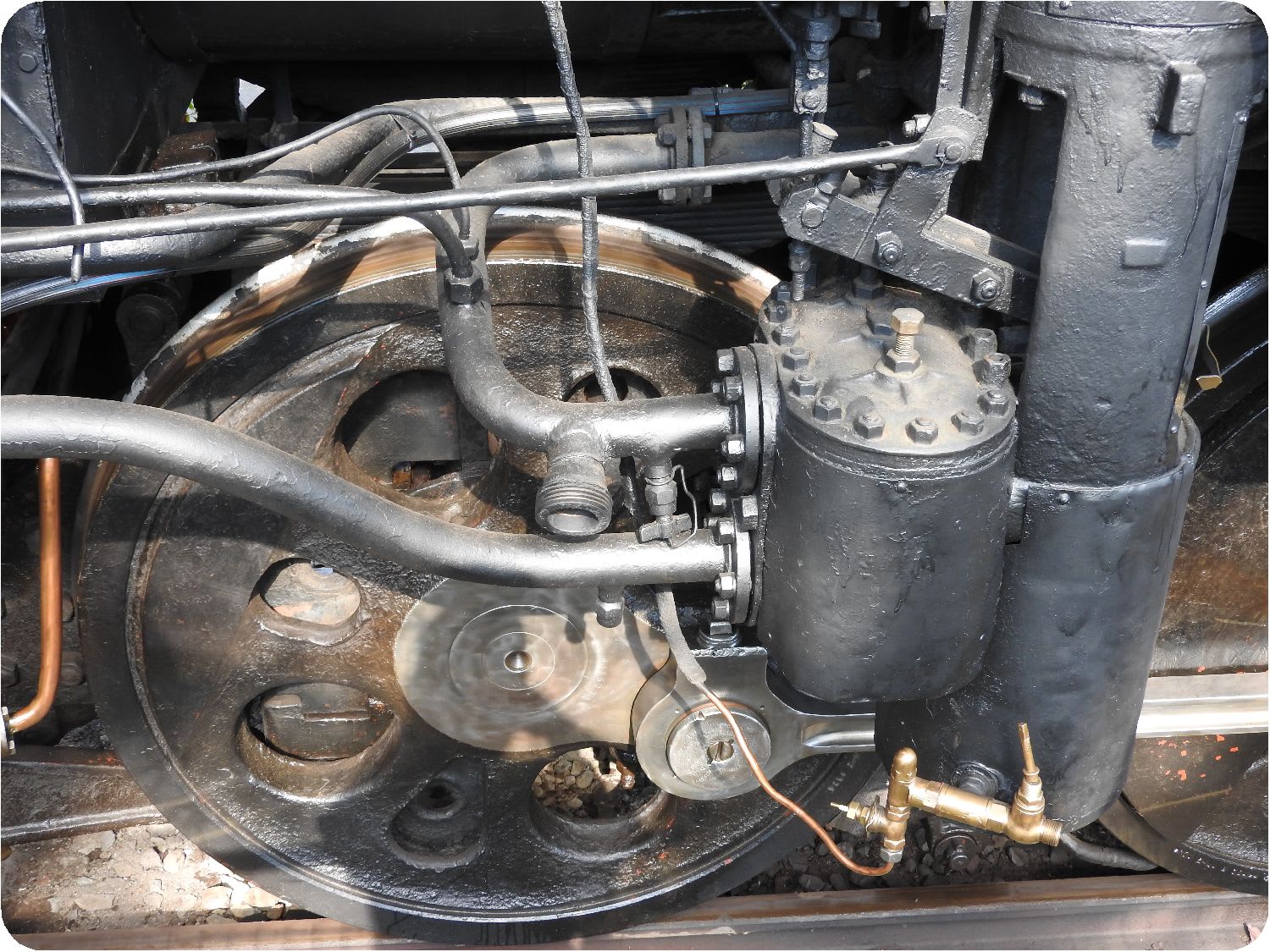

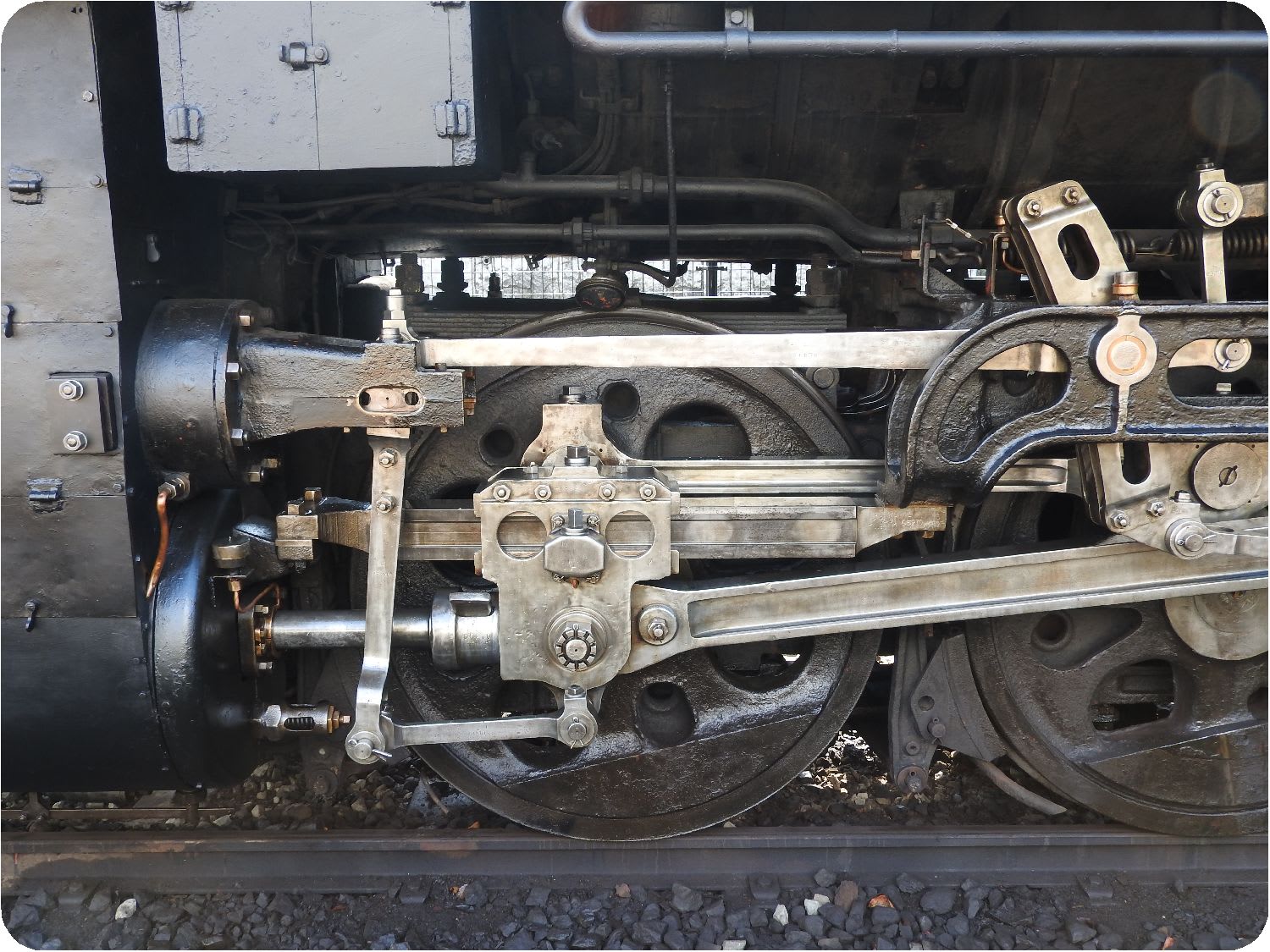

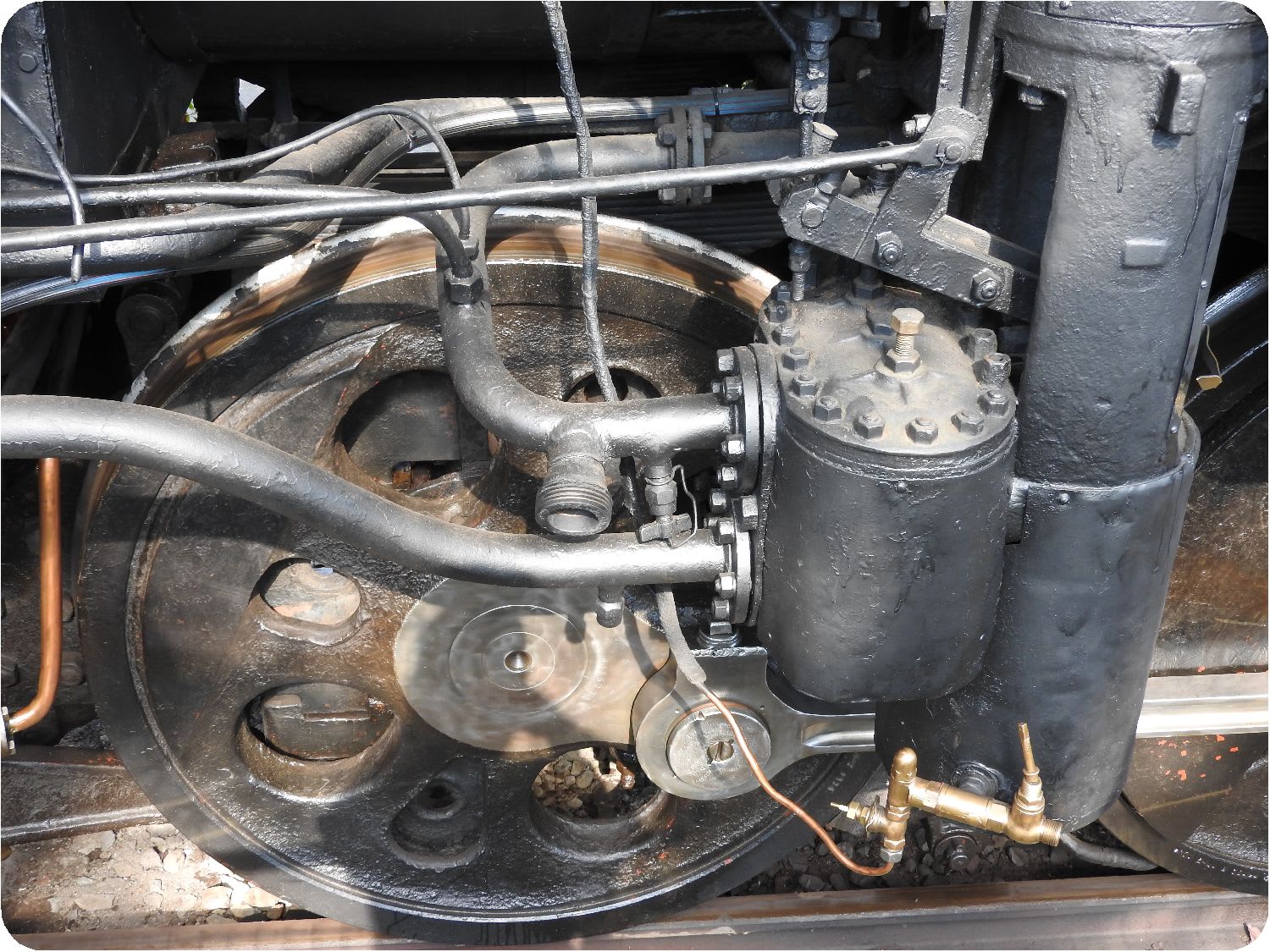

SLを斜め正面から撮って、SLの周りを一回りしてみることにしました。

SLを横から見ると、未だ手入れをしているようで、ご覧のように油ががっていました。

SLを斜め後ろから撮ってみました。

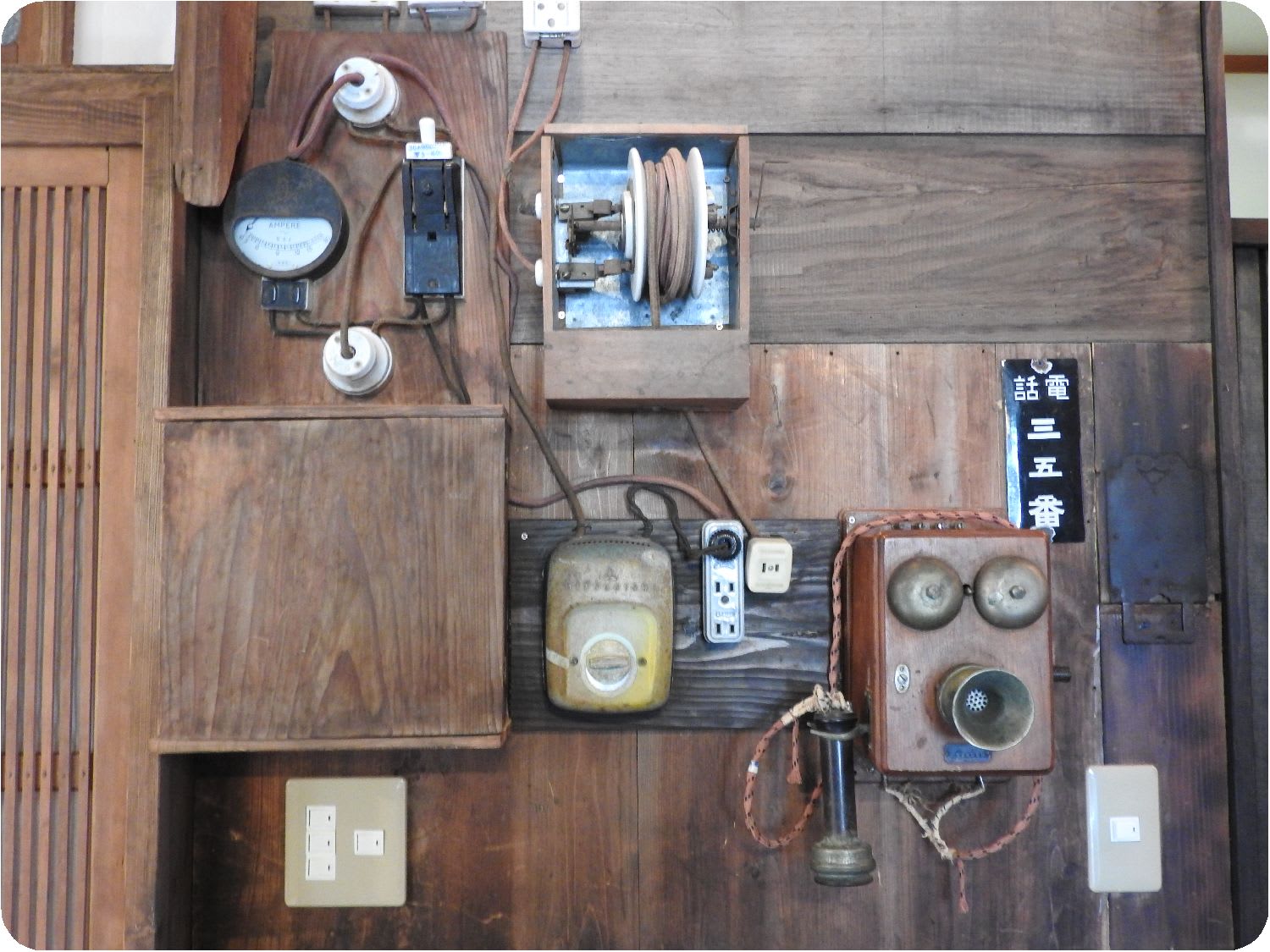

近くに、「東京鉄道局新橋管理部 山北機関区跡」の跡地碑がありました。

隣に、「山北機関区の想い出を語る会」の碑もあったので撮ってみました。

碑には、『明治22年2月1日開業 昭和9年12月1日縮少(旦那トンネル開通) 昭和18年5月15日解散・・・』と書いてありました。

尚、丹那トンネルではなく旦那トンネルになっていますが・・・

SLの反対側も撮ってみました。

間近に大きな車輪が見えたので、こちらもアップで撮ってみました。

流鏑馬の神事には未だ時間があったので、下調べで流鏑馬会場と室生神社に行ってみることにしました。

<流鏑馬会場

⇒>の案内が従って行けば道に迷うことはありません。

<流鏑馬会場に向かう>

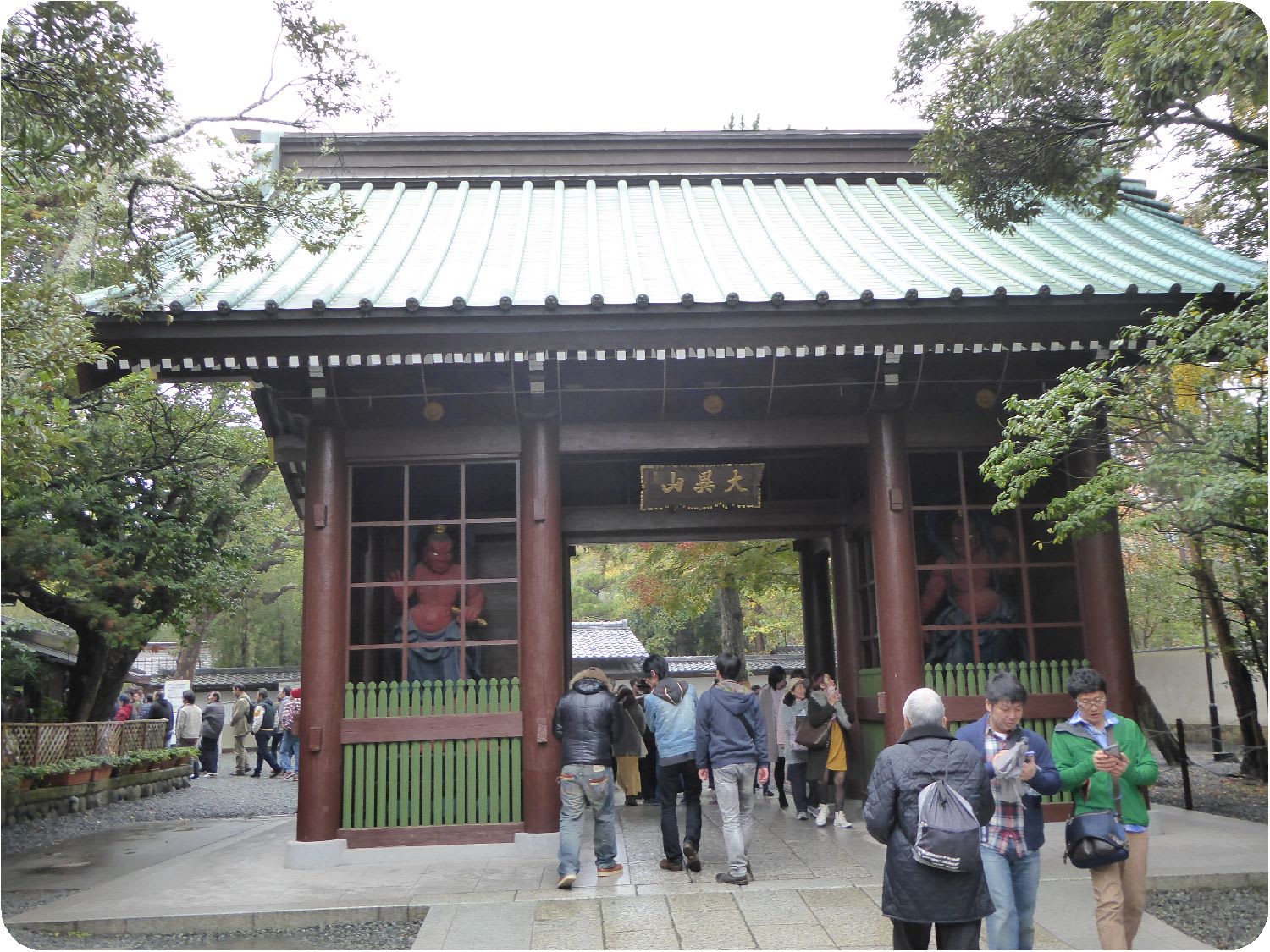

御殿場線沿いを歩いていると、山北駅のホームに<道了大菩薩 是より1里半余>の道標(?)が建っていました。

道了大菩薩と言うと、大雄山最乗寺のことですかね!?

流鏑馬会場の案内に従って歩いていると、山北町役場の手前に「神奈川県電子交換機化100%達成の地」の碑があったので撮ってみました。

説明書きには、『この碑は神奈川県の電子交換機電子化が1994年3月30日に当地で達成されたことを記念し建立したものです。』と書いてありました。

<流鏑馬会場>

鉄道公園から15分程で、砂が撒かれている流鏑馬馬場の端に着きました。

未だ人が並んでいないので、道幅は広く感じますが4m位ですかね!?

取り敢えず、室生神社に行ってみることにしました。

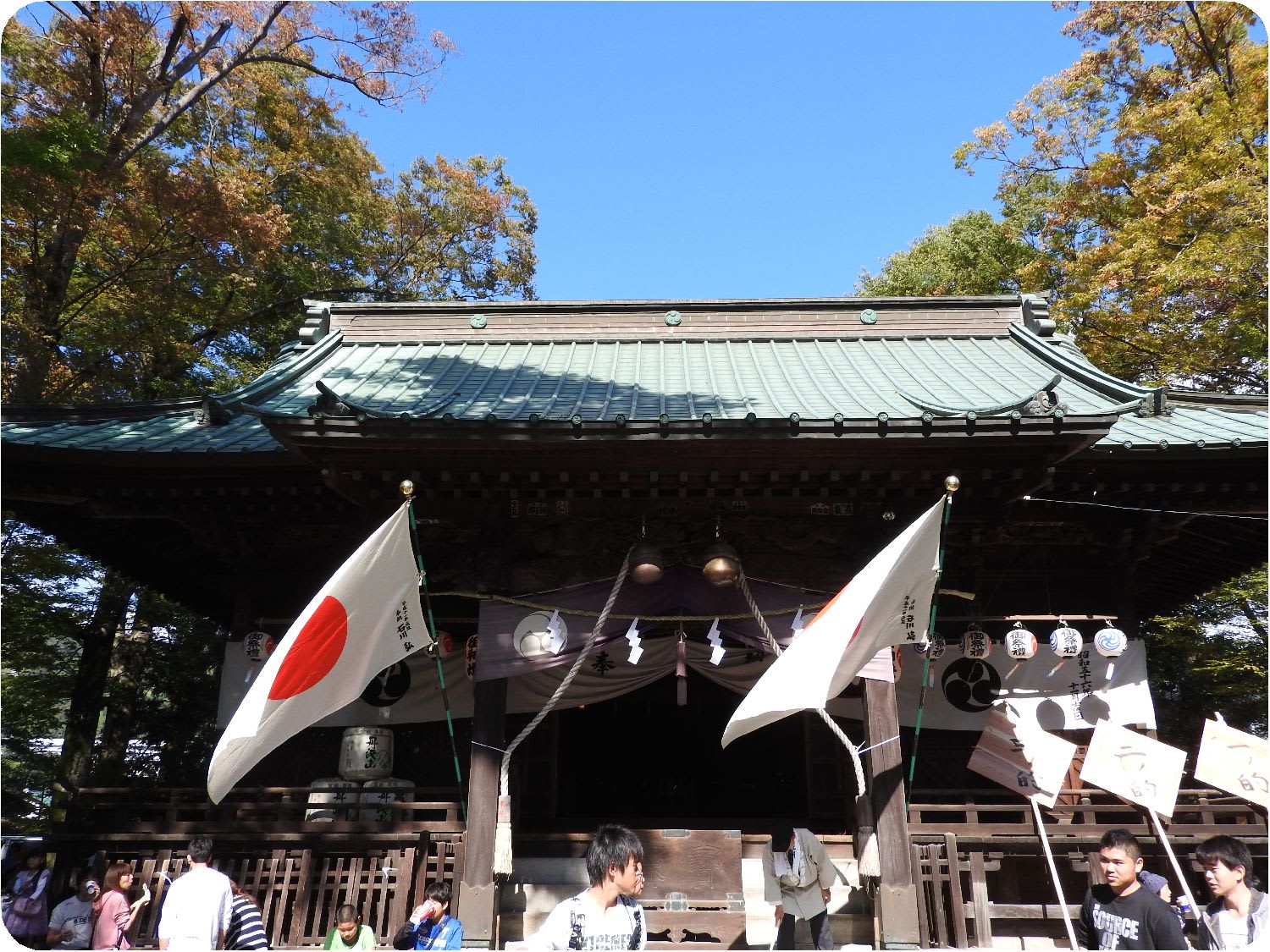

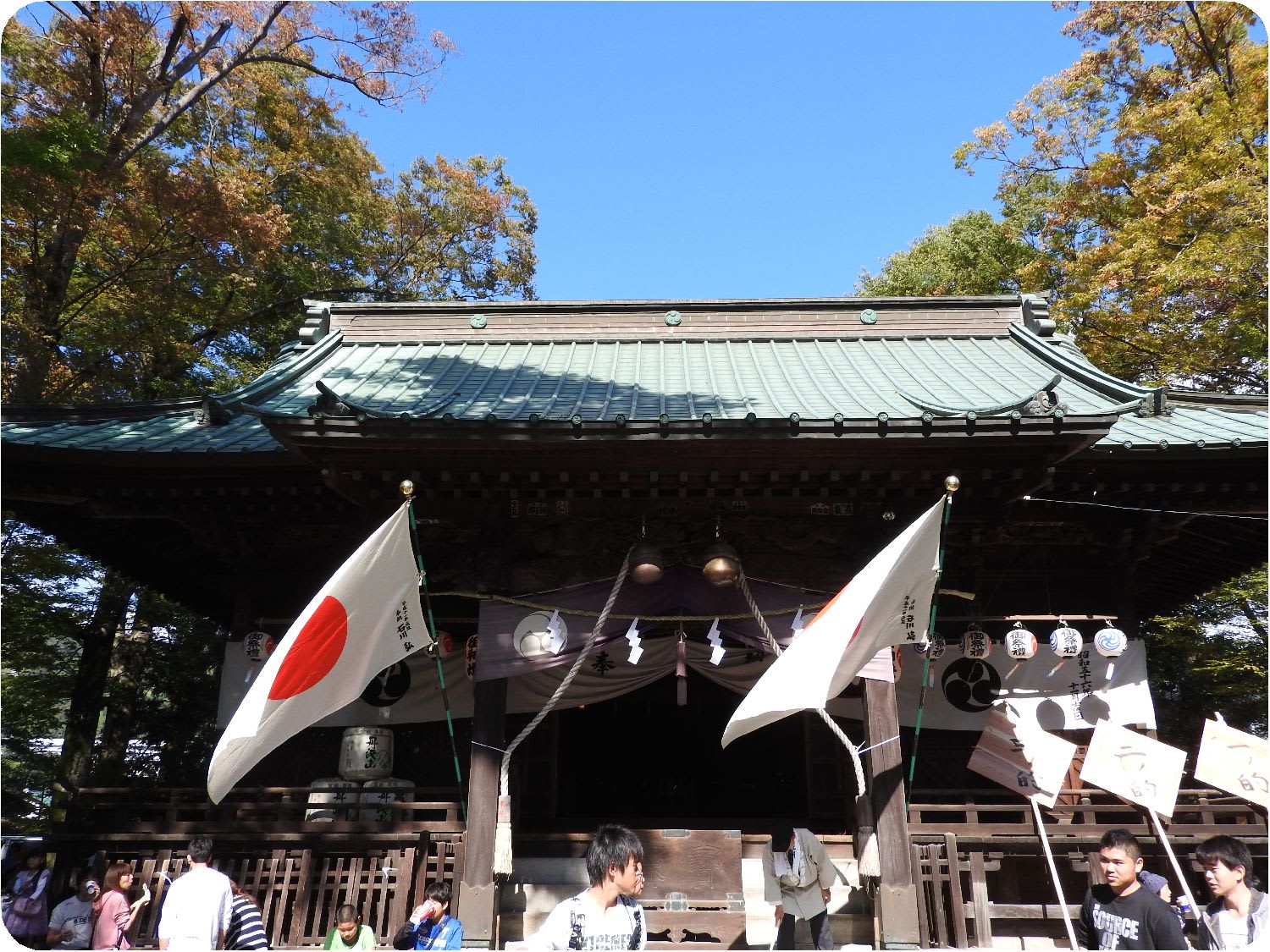

<室生神社(むろうじんじゃ)>

室生神社に着いたので鳥居を撮ってみました。

境内にはご覧のような屋台が出ていて、それなりに人が出ていました。

取り敢えず、手水舎で身を清めて本殿でお参りすることにしました。

噴水のような手水だったのでアップで撮ってみました。

本殿に行って、流鏑馬の素晴らしい写真が撮れますようお祈りをしました。

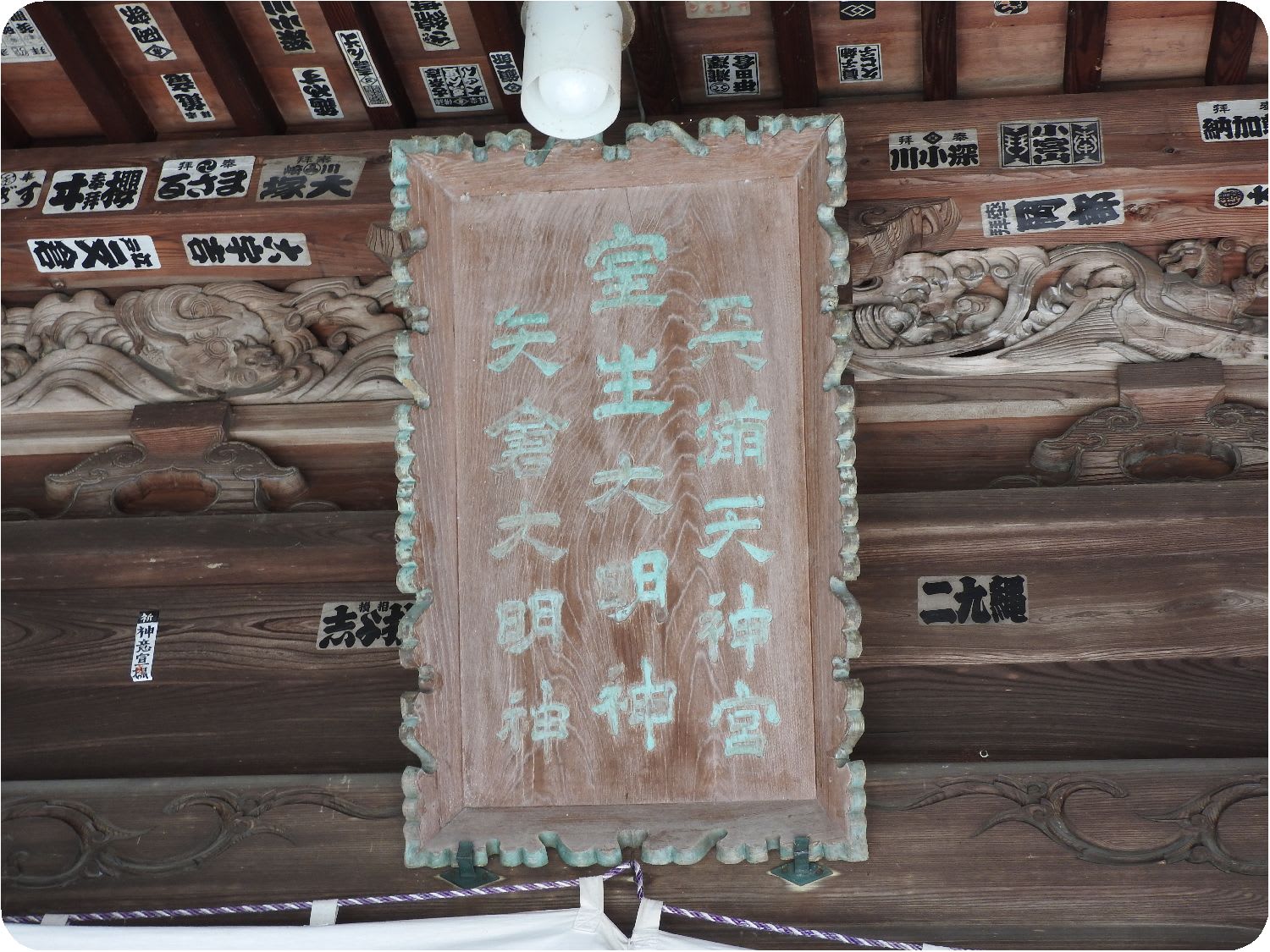

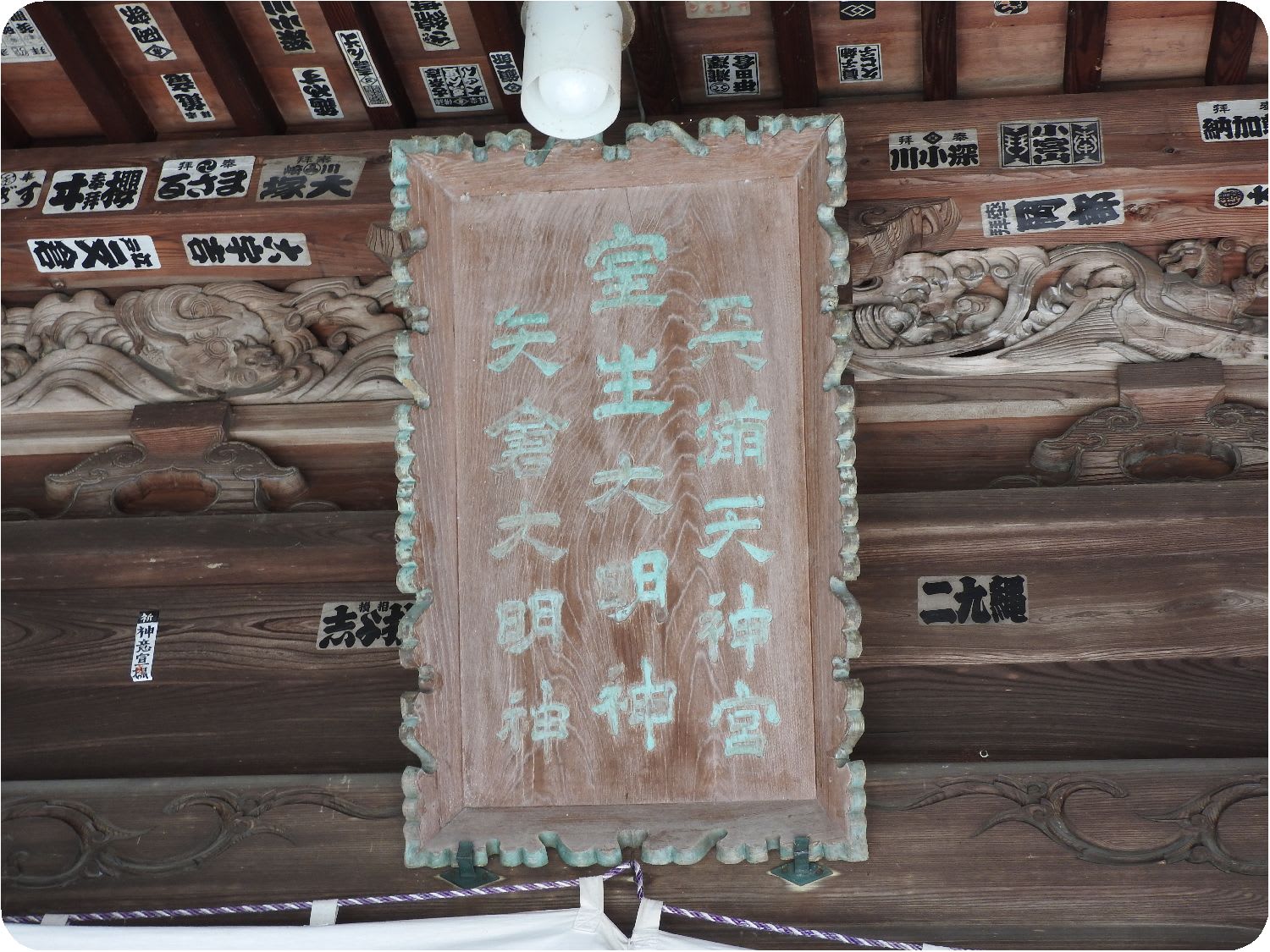

お参りしてから扁額をアップで撮ってみました。

ついでに、神事が始まっていなかったので本殿の内部も撮らせて頂きました。

本殿の脇に流鏑馬で使う的が、立て掛けてあったのでアップで撮ってみましたが、”ノ”ではなく”の”の方がバランスが良い感じがするのですが・・・

本殿でお参りしたので、境内を散策してみました。

ご覧のような境内社(?)があったので撮ってみました。

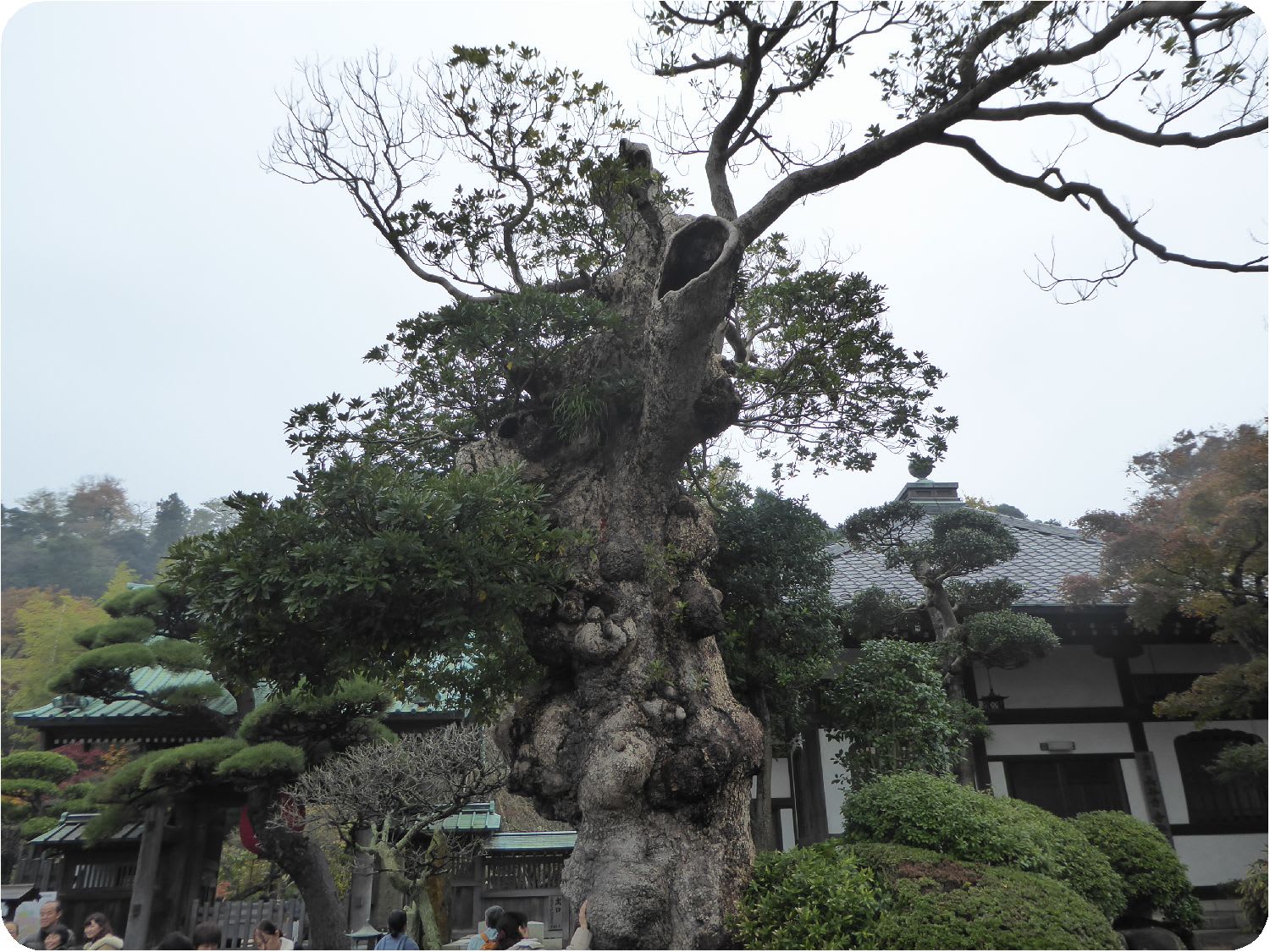

山北町指定天然記念物の菩提樹(樹高25m、根廻り4m、樹齢300年)もあったので撮ってみました。

ご覧のような神厩があって白馬が祀られていたのでアップで撮ってみました。

本殿の横に行ってみると、流鏑馬で使う馬が2頭入れる仮設の馬小屋があったので撮ってみました。

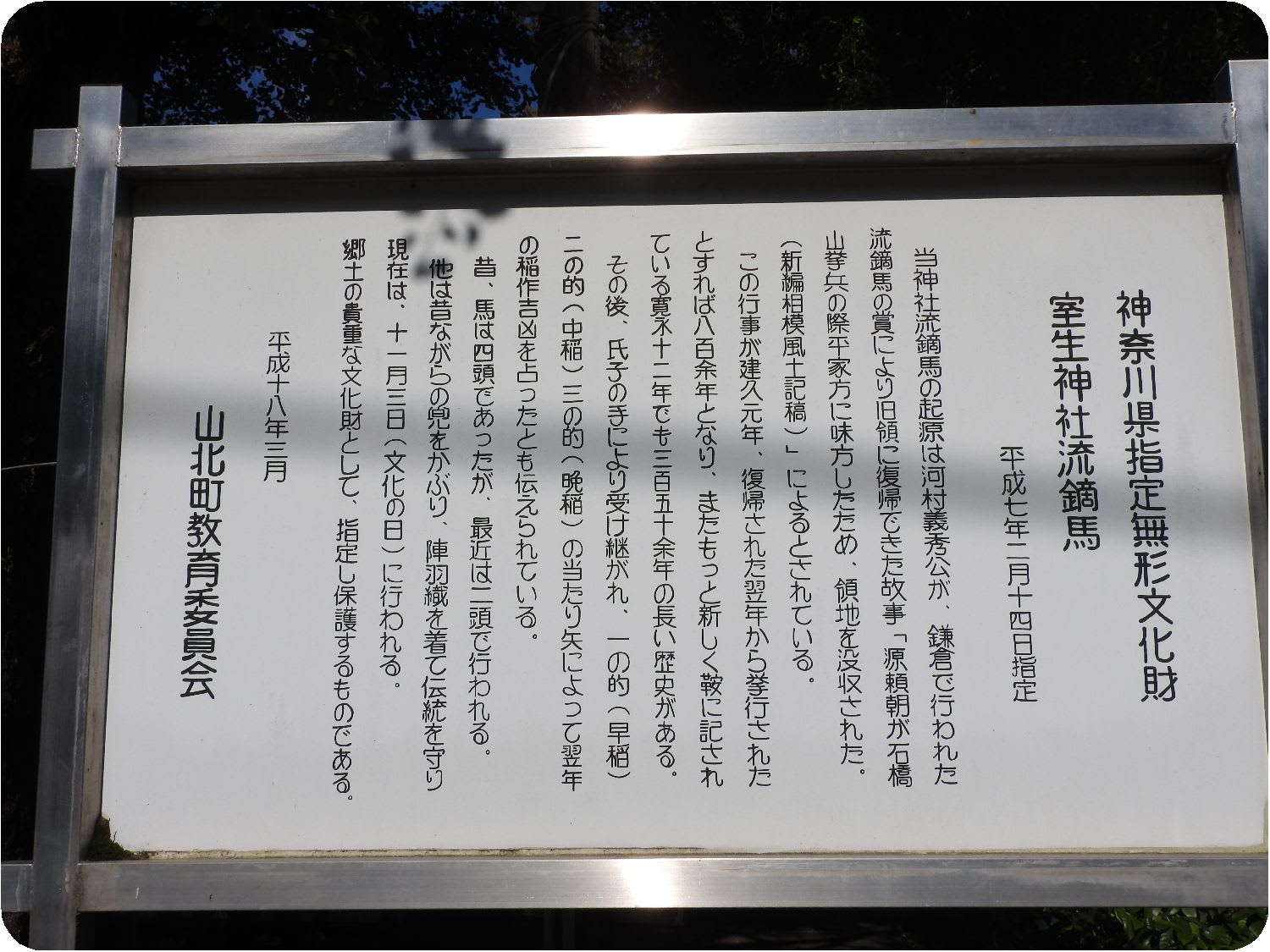

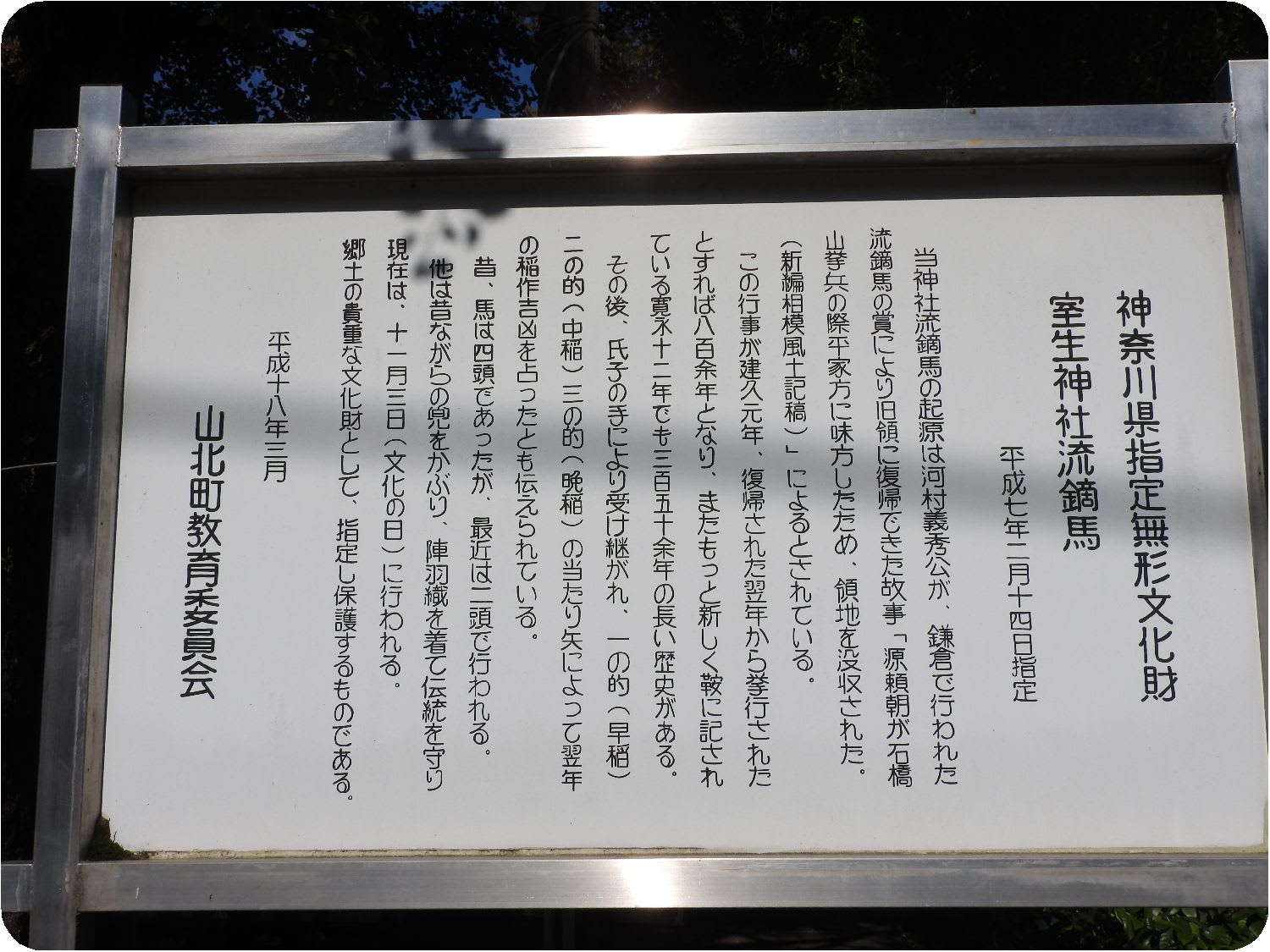

室生神社の流鏑馬は、神奈川県の無形文化財に指定されていました。

説明板には、『当神社流鏑馬の起源は、河村義秀が鎌倉で行われた流鏑馬の賞により旧領に復帰できた故事によるとされている。的は3本で、一の的(早稲)、二の的(中稲)、三の的(晩稲)の当たり矢によって、翌年の稲作の吉凶を占ったとも伝えられている。・・・』と書いてありました。

室生神社の境内を散策したので、山北駅近くに戻って昼食を食べることにしました。

山北駅前で昼食を食べたことがなかったので、食事処があるかどうか不安だったのですが、取り敢えず、行ってみることにしました。

<山北駅に戻る>

流鏑馬馬場に戻って暫く歩くと、「一の的」の位置目印があったので撮ってみました。

馬のスタート地点に着いたので、流鏑馬の馬に乗ったつもりで馬が走る方向を撮ってみました。

ここから見ると馬場はやはり狭い感じがしますが、馬場は一直線ですね!

馬場の外れまで遣って来たので県道74号線に出て、宮地交差点を通って山北駅に行くことにしました。

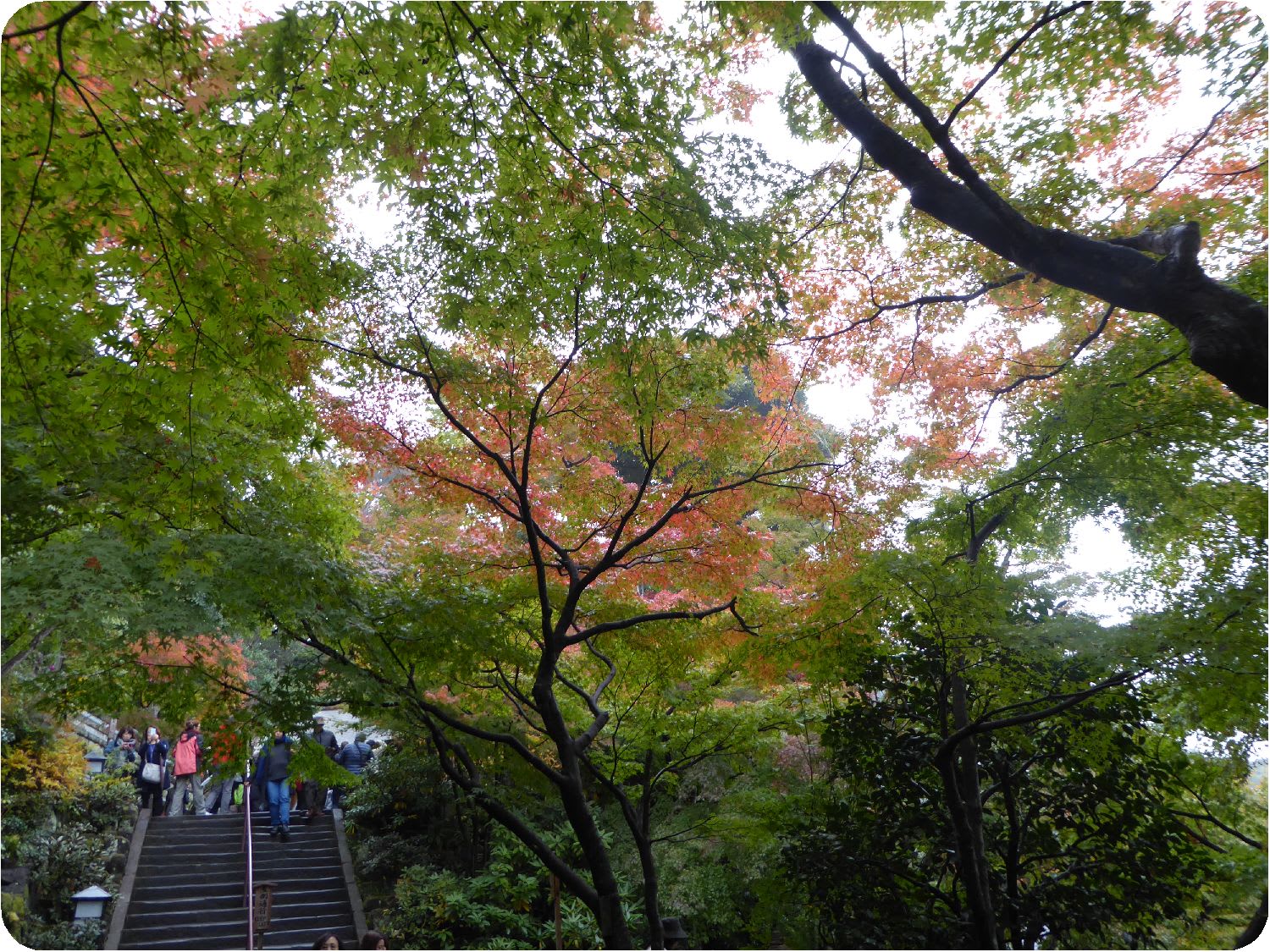

宮地交差点に着いたので向かい側の山を撮ってみましたが、紅葉はまだ始まっていませんね!

宮地交差点を渡ると、山車が2台遣ってきたのでアップで撮ってみました。

山車が急に走り出したので先の方を見ると、信号が点滅していたので、宮地交差点は信号制御していないみたいでした。

尚、宮地交差点は国道246号線と県道74号線が交差する変則の交差点です。

宮地交差点から坂道を暫く下ると、ご覧のような生涯学習センターがありました。

中で山北町民文化祭を遣っていたので入ってみました。

2階に上がる階段に脇に、綺麗な生け花が展示してありましたが、良くみるとパンアートでした。

素晴らしいパンアートをアップで撮ってみましたが、まるで本物ですね!

学習センターを後に、山北駅まで歩きながら昼食が食べられそうなお店を探しました。

運良く、昼間の時間帯(11時半~14時)だけ定食を出しているカラオケスナック(?)があったので入ってみました。

流鏑馬が始まるまでかなり時間があったので、定食のおかずをツマミにウーロンハイをかなり飲んでしまいました。

14時過ぎにカラオケスナックを出て流鏑馬会場に向かいました。

<流鏑馬会場>

再び、流鏑馬会場に戻ってきたので、流鏑馬が良く見えそうな絶好の場所を探すことにしました。

取り敢えず、「三の的」の前で流鏑馬を見ることにしました。

流鏑馬が始まるまで未だ30分以上あったので、室生神社の様子を見に行ってみました。

室生神社の横で、騎手が二頭の馬に跨って流鏑馬の準備をしていました。

又、宮地交差点で見た山車が置いてあったので撮ってみました。

急いで、「三の的」の前に戻りましたが、ご覧のように「三の的」は未だ立っていませんでした。

<流鏑馬の神事>

14時50分位に流鏑馬の神事が始まりました。

最初は神主さんが馬場のお清めをします。

神主さんが室生神社に戻ると、馬場の後ろの方からお神輿が遣ってきました。

お神輿を良く見ると、鬼道会と書いてあったので鉄道公園に置いてあったお神輿ですね!

お神輿が通り過ぎると、「三の的」が立ちましたが、的は柱に括り付けるのではなく持っているではありませんか!

⇒ 大丈夫なのか心配になりました(2投目以降は、的は柱に括り付けました)。

程なく、馬場の先の方から馬が遣って来るのが見えたのでカメラを構えました。

しかし、シャッターを早く押し過ぎたのかご覧のように撮れていました。

1投目は、流鏑馬は上手く撮れませんでしたが、的は見事に射貫いていました。

1投目を投げ終わって、神社に引き返す騎手を撮ってみました。

どうやら室生神社の流鏑馬は、先頭の馬が先導し、2頭目が的をめがけて矢を放すみたいです。

続いて、2投目が始まりましたが、何故か流鏑馬は撮れていませんでしたが、2投目も見事に的に当たりました。

3投目が始まったので流鏑馬を撮ってみたのですが、やはり上手く撮れていませんでした。

しかも、3投目は的に当たっていなかったので、馬場に落ちていた矢を撮ってみました。

これで、流鏑馬も終わりかと思ったら、今度は騎手を乗り換えて後2回走るとのアナウンスがありました。

4投目も流鏑馬を撮ったのですが、やはり上手く撮れていませんでした。

しかし、4投目は上手く的を射貫いていました。

5投目が始まりましたが、最後なので写真を撮らないで流鏑馬をじっくり見ることにしました(残念ながら5投目は的に当たりませんでした)。

やはり、流鏑馬は疾風のように駆け抜けるので写真に撮るのは難しいですね!?

5投目が投げ終わって神社に引き返す騎手を撮って、室生神社に行ってみましました。

室生神社では、本殿の前で流鏑馬の記念写真を撮っていましたが、混んでいて正面から撮ることは出来ませんでした。

室生神社を後に、宮地交差点を通って山北駅に向かいました。

交差点で待っていると、ご覧のような富士山が見えたのでアップで撮ってみました。

山北駅に着くと、運良く新松田駅行のバスが来たので、待たずに新松田駅まで行くことが出来ました。

新松田駅では、いつも行く居酒屋に入って飲みながらロマンスカーに乗る時間調整をしました。

今回の「山北町:室生神社の流鏑馬」は、流鏑馬の写真は上手く撮れていませんでしたが、目の前で迫力ある流鏑馬が見れたので大変満足しています。

尚、万歩計は大して歩いていないので15,000歩を超える程度でした。