仙台では「みたらし団子総本店」…いやいや、「玉澤総本店」での、こちらは能楽ワークショップでした。和菓子屋さんの喫茶部でのワークショップということでスペースも限られていましたが、うん、まあ、これぐらいなら舞うのは大丈夫です。

なんと言ってもここでの上演は東北大学の長神風二さんの尽力なくては実現はあり得ませんでした。前述しましたが、この時の訪問では事前にほとんど公演地が決まっていませんで、かなり焦りました。あまりにも多くのイベントが全国から集まっている石巻では、受け入れ側も少々お疲れ気味…そんな印象もありましたですね。ですから事前にT氏が現地に交渉に行ってくれたり、また、最初は、例の横浜での国際学会のあとで ぬえに連絡をくださった長神さんも「宣伝をしましょうか?」という問い合わせだったのですが、ぬえが正直に公演が決まらなくて困っている、と相談したところ、それなら、とこちらの和菓子屋さんに突撃交渉してくださったようで、こうした、相手の顔を見ての交渉が、この度はどれほど大きな力になったかわかりません。

いま東京に帰ってみれば、この訪問で出会った方々とはいずれも深い絆で結ばれた気がします。次回からは上演の機会に困ることはないですし、また逆に、ご恩返しのためにも再び訪れなければならないと思う場所がいくつもできました。考えてみれば最初に避難所で掃除をしなかったら、ここまでのご縁は生まれなかったなあ。それもこれも、相手の顔を見てお話してから始まったことなのです。

…が、正直言って、長神さんから「玉澤総本店」で上演できますよ~、と言われて、最初はよく事情が飲み込めませんで。それが「みたらし団子」の和菓子屋さんだと気がついて爆笑! そこに話を持っていったのかいっ! 何年か前に東北大学の大隅典子先生が東京で行ったサイエンス・カフェの対談の相手に ぬえを指名して頂いて。そのとき同じ東北大学の長神さんが楽屋に差し入れをしてくださったのがこの「みたらし団子」でした。もう、そのとき ぬえが ひと口それを食べて狂喜乱舞したこと。もうこれは世界一うまいお菓子だろう!

…ちなみにそのとき大隅先生が ぬえの様子を見て「どうしたの…あの人?」「いや…仙台のお菓子です、と私が みたらし団子をお持ちしたんですが…」「そうなの…(ホントにあの人で大丈夫なの?)」「(いえ…たぶん開演までには発作は収まるのではないかと…)」という会話があったとかなかったとか(カッコでくくった部分は ぬえの妄想です)。…そんで、先日 ぬえがボランティア出演した大隅先生がリーダーで3,000人が集った横浜の国際学会。この時もボランティアとは言いながら、しっかり「みたらし団子」は出演の条件だったりしました。

ま、何だかんだと ぬえはついに「みたらし団子」の蜜のプールでの遊泳に一歩近づいたのでした。たぶん。お店に着いてからも、すぐに避難所のボランティアさんたちのために「みたらし団子」を何箱も予約して。…ここがミソで、日持ちがしないのが唯一の弱点なのですよね。「みたらし団子」。普通は冷凍したままで売っているのです。そのままでせいぜい3日、解凍したらその日のうちにお召し上がりください、というシロモノ。ああ…それでいいんです。ウツクシイものは、それが簡単に手に入らないからこそ いよいよ輝いて見えるんです。それでこそ「みたらし団子」。あなたはウツクシイ。ああ、そうやって あなたは今日も ぬえを苦しめるのね。ここまで…わざわざ東京から恋焦がれてやってきた ぬえに、それでもあなたは冷たくするのね。…冷凍だし。

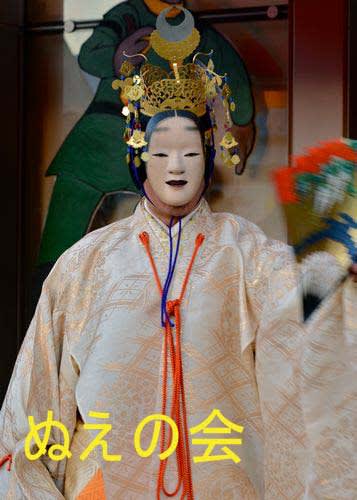

ああ、みたらし団子の話になると長くなるなあ。さて狂言は袴狂言『柿山伏』。ぬえは『松風』を、紋付の上に長絹だけを羽織り、面を掛けての一部だけの上演です。ぬえは『松風』がホントに好き。この曲には人間が…もう幽霊ですけれども、「狂う」その豹変する有様が描かれていますね。「三瀬川…」から「あら嬉しや、あれに行平のお立ちあるが…」のところ、ここが舞台で謡いたくて、自分の会で演じたことがあります。そうして「中之舞」を「悲しげに」「孤独に」舞う…。現代から数えれば「千年間恋人の帰りを待つ女性」…ぬえはそう考えて この曲を演じるのですけれども、これは被災地にとって見たら心をえぐるような仕打ちになりかねなくて…。でも今回の訪問では限られた装束の中で、『羽衣』のほかに『松風』を舞う用意はしてありました。仙台市内ならば、そしてこの時期になっていれば、この曲も演じられるかも。

この催しはチャリティ・イベントでして、収益は今回の訪問の活動資金…残額はボランティア団体への寄付も目的にして…になっています。この『松風』に、仙台市民の気持ちも乗せて石巻に届けられればいいな。

…で、みたらし団子ですが。(^◇^;)

この日は「玉澤総本店」の社長さんも専務さんもお見えになりまして、小さな喫茶部ではあってもお客さまは満員、そうしてお客さまには茶菓がふるまわれたのですが、ぬえがあんまりうるさいものだから、そのお菓子には みたらし団子もしっかり加えられてありました。

開演の冒頭にも、終演後の挨拶にも みたらし団子~、みたらし団子~と連発していた ぬえ。終演後には楽屋にも みたらし団子がお土産に配られ、まあ、出演者のみなさんも汗をぬぐって、お客さまにお出ししたのと同じ茶菓をどうぞ…と ふるまわれたのですが…じつはすでに! この日のお店の在庫の みたらし団子は完売だそうで(お客さまが うるさい ぬえに哀れを思って買って帰ってくださったらしい)、終演後の茶菓の中の みたらし団子は出演者全員には足りないという事態に! こうなると宣伝も良し悪しですな~。必然的に一番後輩たる狂言のKくんのお皿には みたらし団子は盛られませんでした。南無阿弥陀仏。 …え? ぬえですか? 何度も みたらし団子を食べている ぬえですが、もちろんKくんの目の前でも おいし~~~~~く頂戴致しました! ん? ひどい? なんで? おいしいんだも~~ん♪

あ、出演者全員に「お土産」として配られた みたらし団子は、Kくんにもちゃあんと配られまして。翌朝になってこれを食べた彼もまた。激賞!! でした。ふ~んだ、遅いよ~ん。(´。`)

終演後、長神さんのお誘いで近所でちょいと一杯。ところが湊小学校のボランティア団体「チーム神戸」の金田さんから翌日の催し…湊小学校での、茶道と、曹洞宗のお坊さん方との合同イベントの打合せをしたい、という連絡が入り、ええ~ビール飲んじゃったのに??

急遽湊小学校に帰りましたが、前もって予約しておいたので無事終演後に ぬえの手元に届いた みたらし団子をばしっかり抱えて。打合せはまあ簡単に終えまして、詳しいことは翌日に、という事になりました。さあ、お風呂に、と思ったけどこの日はさすがに仮設のお風呂はもう終わっていて、そのまま音楽室で就寝となりました。

なんと言ってもここでの上演は東北大学の長神風二さんの尽力なくては実現はあり得ませんでした。前述しましたが、この時の訪問では事前にほとんど公演地が決まっていませんで、かなり焦りました。あまりにも多くのイベントが全国から集まっている石巻では、受け入れ側も少々お疲れ気味…そんな印象もありましたですね。ですから事前にT氏が現地に交渉に行ってくれたり、また、最初は、例の横浜での国際学会のあとで ぬえに連絡をくださった長神さんも「宣伝をしましょうか?」という問い合わせだったのですが、ぬえが正直に公演が決まらなくて困っている、と相談したところ、それなら、とこちらの和菓子屋さんに突撃交渉してくださったようで、こうした、相手の顔を見ての交渉が、この度はどれほど大きな力になったかわかりません。

いま東京に帰ってみれば、この訪問で出会った方々とはいずれも深い絆で結ばれた気がします。次回からは上演の機会に困ることはないですし、また逆に、ご恩返しのためにも再び訪れなければならないと思う場所がいくつもできました。考えてみれば最初に避難所で掃除をしなかったら、ここまでのご縁は生まれなかったなあ。それもこれも、相手の顔を見てお話してから始まったことなのです。

…が、正直言って、長神さんから「玉澤総本店」で上演できますよ~、と言われて、最初はよく事情が飲み込めませんで。それが「みたらし団子」の和菓子屋さんだと気がついて爆笑! そこに話を持っていったのかいっ! 何年か前に東北大学の大隅典子先生が東京で行ったサイエンス・カフェの対談の相手に ぬえを指名して頂いて。そのとき同じ東北大学の長神さんが楽屋に差し入れをしてくださったのがこの「みたらし団子」でした。もう、そのとき ぬえが ひと口それを食べて狂喜乱舞したこと。もうこれは世界一うまいお菓子だろう!

…ちなみにそのとき大隅先生が ぬえの様子を見て「どうしたの…あの人?」「いや…仙台のお菓子です、と私が みたらし団子をお持ちしたんですが…」「そうなの…(ホントにあの人で大丈夫なの?)」「(いえ…たぶん開演までには発作は収まるのではないかと…)」という会話があったとかなかったとか(カッコでくくった部分は ぬえの妄想です)。…そんで、先日 ぬえがボランティア出演した大隅先生がリーダーで3,000人が集った横浜の国際学会。この時もボランティアとは言いながら、しっかり「みたらし団子」は出演の条件だったりしました。

ま、何だかんだと ぬえはついに「みたらし団子」の蜜のプールでの遊泳に一歩近づいたのでした。たぶん。お店に着いてからも、すぐに避難所のボランティアさんたちのために「みたらし団子」を何箱も予約して。…ここがミソで、日持ちがしないのが唯一の弱点なのですよね。「みたらし団子」。普通は冷凍したままで売っているのです。そのままでせいぜい3日、解凍したらその日のうちにお召し上がりください、というシロモノ。ああ…それでいいんです。ウツクシイものは、それが簡単に手に入らないからこそ いよいよ輝いて見えるんです。それでこそ「みたらし団子」。あなたはウツクシイ。ああ、そうやって あなたは今日も ぬえを苦しめるのね。ここまで…わざわざ東京から恋焦がれてやってきた ぬえに、それでもあなたは冷たくするのね。…冷凍だし。

ああ、みたらし団子の話になると長くなるなあ。さて狂言は袴狂言『柿山伏』。ぬえは『松風』を、紋付の上に長絹だけを羽織り、面を掛けての一部だけの上演です。ぬえは『松風』がホントに好き。この曲には人間が…もう幽霊ですけれども、「狂う」その豹変する有様が描かれていますね。「三瀬川…」から「あら嬉しや、あれに行平のお立ちあるが…」のところ、ここが舞台で謡いたくて、自分の会で演じたことがあります。そうして「中之舞」を「悲しげに」「孤独に」舞う…。現代から数えれば「千年間恋人の帰りを待つ女性」…ぬえはそう考えて この曲を演じるのですけれども、これは被災地にとって見たら心をえぐるような仕打ちになりかねなくて…。でも今回の訪問では限られた装束の中で、『羽衣』のほかに『松風』を舞う用意はしてありました。仙台市内ならば、そしてこの時期になっていれば、この曲も演じられるかも。

この催しはチャリティ・イベントでして、収益は今回の訪問の活動資金…残額はボランティア団体への寄付も目的にして…になっています。この『松風』に、仙台市民の気持ちも乗せて石巻に届けられればいいな。

…で、みたらし団子ですが。(^◇^;)

この日は「玉澤総本店」の社長さんも専務さんもお見えになりまして、小さな喫茶部ではあってもお客さまは満員、そうしてお客さまには茶菓がふるまわれたのですが、ぬえがあんまりうるさいものだから、そのお菓子には みたらし団子もしっかり加えられてありました。

開演の冒頭にも、終演後の挨拶にも みたらし団子~、みたらし団子~と連発していた ぬえ。終演後には楽屋にも みたらし団子がお土産に配られ、まあ、出演者のみなさんも汗をぬぐって、お客さまにお出ししたのと同じ茶菓をどうぞ…と ふるまわれたのですが…じつはすでに! この日のお店の在庫の みたらし団子は完売だそうで(お客さまが うるさい ぬえに哀れを思って買って帰ってくださったらしい)、終演後の茶菓の中の みたらし団子は出演者全員には足りないという事態に! こうなると宣伝も良し悪しですな~。必然的に一番後輩たる狂言のKくんのお皿には みたらし団子は盛られませんでした。南無阿弥陀仏。 …え? ぬえですか? 何度も みたらし団子を食べている ぬえですが、もちろんKくんの目の前でも おいし~~~~~く頂戴致しました! ん? ひどい? なんで? おいしいんだも~~ん♪

あ、出演者全員に「お土産」として配られた みたらし団子は、Kくんにもちゃあんと配られまして。翌朝になってこれを食べた彼もまた。激賞!! でした。ふ~んだ、遅いよ~ん。(´。`)

終演後、長神さんのお誘いで近所でちょいと一杯。ところが湊小学校のボランティア団体「チーム神戸」の金田さんから翌日の催し…湊小学校での、茶道と、曹洞宗のお坊さん方との合同イベントの打合せをしたい、という連絡が入り、ええ~ビール飲んじゃったのに??

急遽湊小学校に帰りましたが、前もって予約しておいたので無事終演後に ぬえの手元に届いた みたらし団子をばしっかり抱えて。打合せはまあ簡単に終えまして、詳しいことは翌日に、という事になりました。さあ、お風呂に、と思ったけどこの日はさすがに仮設のお風呂はもう終わっていて、そのまま音楽室で就寝となりました。