昭和20年(1945年)1月、戦況の悪化にともない台湾の航空機が不足

稼動全「銀河」を台湾に空輸することになり、いよいよ実戦へ向うことに

昔から銀河の話は聞いていたが

航空ファン誌 2003年9月号に初めて台湾での銀河戦史が載り

以前に聞いていた内容がそこに書かれていて驚いた

もしこの号をお持ちの方は 渡辺洋二氏 の記事も合わせて御覧下さい

義父は先ず厚木から鹿児島の出水(いずみ)に移動して訓練を受けたが

厚木から出水に向かう時は寒中で

初めて電熱服を着ての飛行は温かく助かったそうだ

銀河は双発爆撃機、パイロットはベテランばかりだったが

出水に向う途中、2機程が機体トラブルで途中の他基地等に不時着した

出水で爆撃と雷撃の訓練を暫く続けた後、台南へ移動することとなった

先ずは銀河の下面の銀無塗装部分や目立つ塗装(日の丸以外)部分を

機体色の緑色で塗り目立たなくした

私はてっきり、夜間に飛行したのだろうと思っていたが

今回話を改めて聞いてみると~

昼間低空を雲伝いに単機づつ飛行

「景色は見れましたか?」と聞くと

そんな余裕はなく、いつ艦載機に攻撃されるか

操縦席後ろの銃座で上空を見張っていたそうだ

(模型では閉じられているが、キャノピー最後部が銃座となる)

沖縄付近ではリバ艇(上陸用舟艇)等に囲まれた

島影がハッキリ見え、その景色が脳裏に焼きついている

無事に台南基地に到着した銀河は 53機

(数字の記憶は何時でもハッキリしており驚く)

当時の台南の環境は「初めて電灯を見た!」というくらいの所

住民が度々バナナを売りに来たが

ゴムで包まれた羊羹、楊枝を挿すとキュルッとむけるあの羊羹と

バナナとの物々交換が喜ばれた

航空隊搭乗員ということで食料は比較的良かったそうだが

戦局の悪化に伴い台湾でも次第に食料不足になっていった

日本の基地周辺では近くの畑からカボチャ等もこっそり調達したが

台湾でも売り物とは別にバナナ他をナイショで調達したようだ

現地で食べたラーメンには「カエルが浮かんでいた」というので

聞きなおすと調理されたカエルがのっていてビックリしたということだった

「エナーシャ回せ」当時の航空関係者でなければわからない言葉だが

この言葉を初めて父から聞いた時は、本当に航空屋(ヒコーキヤ)だったんだ!と感心した記憶がある

エナーシャとは航空機のエンジンを始動するためのセルモーターみたいな役目をするもの

トラックのエンジンに連結されたシャフトをプロペラの先につけて行なう機体や

エンジン部の横にクランク棒を入れて、人力で回すものとがあったそうだ

爆撃機「銀河」はエンジン横にクランクを差し込み始動した

ある日、搭乗した機体のエンジンを始動する為にエナーシャを回した整備員

始動後に何かにつまずいたのか、疲労でふらついたのかプロペラに叩かれ即死してしまった

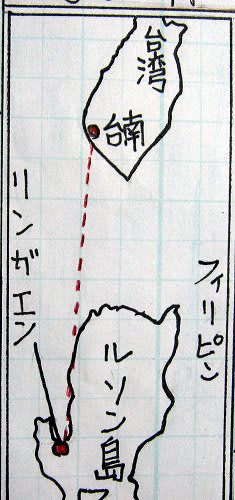

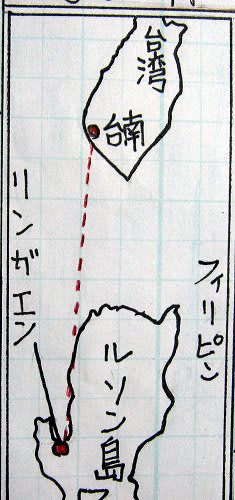

(息子の新聞イラストより)

(息子の新聞イラストより)

台湾からはフィリピンのリンガエン等を目標に爆撃(攻撃)に行ったが

昼間は敵機にやられてしまうので夜間に攻撃

それでもすでに米軍にはレーダーを装備した戦闘機もあり

撃墜されては機数が減ると同時に、搭乗員は3名ということで戦死者も増え続けた

次第に士気も低下したのか、理由をつけて引き返す機体も少なくはなかった

部隊内では機密保持の観点からも横の繋がりはあまりなく

同じ小隊ぐらいしか隊員の名前は知らなかったそうだ

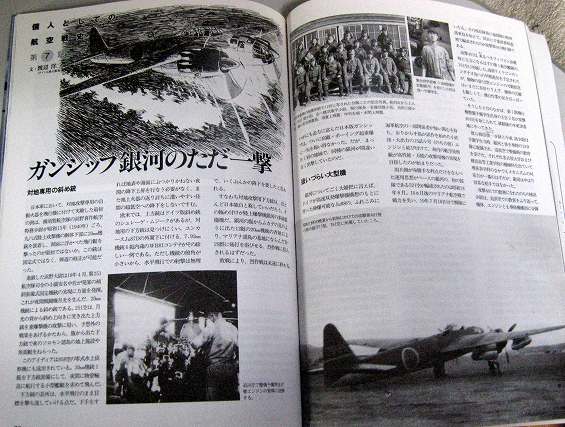

そして銀河に乗っていたと知った頃から聞かされていた

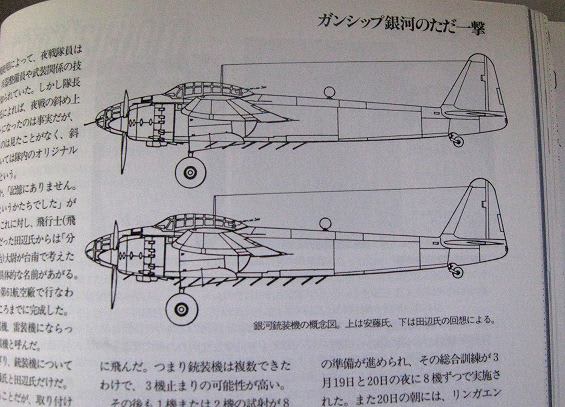

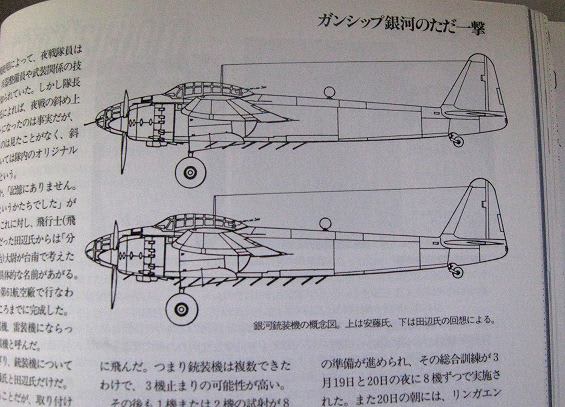

「現地で胴体下に機銃を幾つも斜め下向きに取り付け、地上攻撃を行なった」

これが上記「航空ファン」誌の記事に書かれていた時には正直驚いた!

雑誌の記事によると、機体に取り付けられた銃の数は2説あるようだが

父は昔に聞いた時から「一列に10丁」と即答していた

装弾もベルト式でドラムではなかったと

改造された機数は「残った機体は全てだったと思う」とも

雑誌の記事とは幾つか食い違いもあるが、過去を確かめる術はない

父の記憶では戦況の悪化で物資も不足

魚雷はすでになく、爆撃に使える250kg爆弾等も在庫が底をついた状態

そんな中で現れたのが機体下面に機銃を下向きに並べた改造機だったと

改造された機体は何機かあり、改造機で攻撃に参加したこともあったという

模型の魚雷がある部分が爆弾装、この部分に機銃を取り付けたようだ

(タイヤから飛び出ているシャフトは機体を台座に固定する為のネジ部)

~つづく

※コメントの表示までに少々時間を頂いておりますことをご了承下さい

稼動全「銀河」を台湾に空輸することになり、いよいよ実戦へ向うことに

昔から銀河の話は聞いていたが

航空ファン誌 2003年9月号に初めて台湾での銀河戦史が載り

以前に聞いていた内容がそこに書かれていて驚いた

もしこの号をお持ちの方は 渡辺洋二氏 の記事も合わせて御覧下さい

義父は先ず厚木から鹿児島の出水(いずみ)に移動して訓練を受けたが

厚木から出水に向かう時は寒中で

初めて電熱服を着ての飛行は温かく助かったそうだ

銀河は双発爆撃機、パイロットはベテランばかりだったが

出水に向う途中、2機程が機体トラブルで途中の他基地等に不時着した

出水で爆撃と雷撃の訓練を暫く続けた後、台南へ移動することとなった

先ずは銀河の下面の銀無塗装部分や目立つ塗装(日の丸以外)部分を

機体色の緑色で塗り目立たなくした

私はてっきり、夜間に飛行したのだろうと思っていたが

今回話を改めて聞いてみると~

昼間低空を雲伝いに単機づつ飛行

「景色は見れましたか?」と聞くと

そんな余裕はなく、いつ艦載機に攻撃されるか

操縦席後ろの銃座で上空を見張っていたそうだ

(模型では閉じられているが、キャノピー最後部が銃座となる)

沖縄付近ではリバ艇(上陸用舟艇)等に囲まれた

島影がハッキリ見え、その景色が脳裏に焼きついている

無事に台南基地に到着した銀河は 53機

(数字の記憶は何時でもハッキリしており驚く)

当時の台南の環境は「初めて電灯を見た!」というくらいの所

住民が度々バナナを売りに来たが

ゴムで包まれた羊羹、楊枝を挿すとキュルッとむけるあの羊羹と

バナナとの物々交換が喜ばれた

航空隊搭乗員ということで食料は比較的良かったそうだが

戦局の悪化に伴い台湾でも次第に食料不足になっていった

日本の基地周辺では近くの畑からカボチャ等もこっそり調達したが

台湾でも売り物とは別にバナナ他をナイショで調達したようだ

現地で食べたラーメンには「カエルが浮かんでいた」というので

聞きなおすと調理されたカエルがのっていてビックリしたということだった

「エナーシャ回せ」当時の航空関係者でなければわからない言葉だが

この言葉を初めて父から聞いた時は、本当に航空屋(ヒコーキヤ)だったんだ!と感心した記憶がある

エナーシャとは航空機のエンジンを始動するためのセルモーターみたいな役目をするもの

トラックのエンジンに連結されたシャフトをプロペラの先につけて行なう機体や

エンジン部の横にクランク棒を入れて、人力で回すものとがあったそうだ

爆撃機「銀河」はエンジン横にクランクを差し込み始動した

ある日、搭乗した機体のエンジンを始動する為にエナーシャを回した整備員

始動後に何かにつまずいたのか、疲労でふらついたのかプロペラに叩かれ即死してしまった

(息子の新聞イラストより)

(息子の新聞イラストより)台湾からはフィリピンのリンガエン等を目標に爆撃(攻撃)に行ったが

昼間は敵機にやられてしまうので夜間に攻撃

それでもすでに米軍にはレーダーを装備した戦闘機もあり

撃墜されては機数が減ると同時に、搭乗員は3名ということで戦死者も増え続けた

次第に士気も低下したのか、理由をつけて引き返す機体も少なくはなかった

部隊内では機密保持の観点からも横の繋がりはあまりなく

同じ小隊ぐらいしか隊員の名前は知らなかったそうだ

そして銀河に乗っていたと知った頃から聞かされていた

「現地で胴体下に機銃を幾つも斜め下向きに取り付け、地上攻撃を行なった」

これが上記「航空ファン」誌の記事に書かれていた時には正直驚いた!

雑誌の記事によると、機体に取り付けられた銃の数は2説あるようだが

父は昔に聞いた時から「一列に10丁」と即答していた

装弾もベルト式でドラムではなかったと

改造された機数は「残った機体は全てだったと思う」とも

雑誌の記事とは幾つか食い違いもあるが、過去を確かめる術はない

父の記憶では戦況の悪化で物資も不足

魚雷はすでになく、爆撃に使える250kg爆弾等も在庫が底をついた状態

そんな中で現れたのが機体下面に機銃を下向きに並べた改造機だったと

改造された機体は何機かあり、改造機で攻撃に参加したこともあったという

模型の魚雷がある部分が爆弾装、この部分に機銃を取り付けたようだ

(タイヤから飛び出ているシャフトは機体を台座に固定する為のネジ部)

~つづく

※コメントの表示までに少々時間を頂いておりますことをご了承下さい

空戦記は零戦などばかりが目立つんですが

双発機もがんばっていたんですね

メカ的な面で航空機は大好きで実機も写真も見ているとムラムラっとしますが

B29だけはどうしても好きになりませんでした

中古本屋さんで米軍のパイロットが書いた日本空襲記をたまたま読んだんですが

彼らも戦争という中で同じようにつぶし合いを疑問に感じ

失う悲しさを共に体験したんだなあ、、と思いました

その中で、双発の戦闘機が果敢に挑んで来てとても怖かった、、、

と記述がありました

月光や屠龍が駆け上がって行ってたんでしょうね

平和な今、当時の兵隊さんに心から感謝です

吉谷

先の大戦に関係した多くの皆さんに

それぞれの体験や、ドラマが存在したことを

忘れてはならないですね

私が子供の頃は、酔えば戦争体験を自慢気に話す人々も多かったですが

今では話題にすることもなくなり

その記憶も奥底に秘めたまま消え去ろうとしています

このブログを通し、一人の戦争体験者の記憶の一部でも

皆さんと共有できたら幸いです。

私の祖父は満州警察関係で終戦間際の満州の混乱と惨状は小さい時よく聞かされました。

今年で82歳の父も当時は中学生ながら一時、親と生き別れ状態になり単独で露軍から逃避して奇跡的に港で両親と合流できて帰国できたそうです。

一歩間違えば私などこの世に存在しない事を思うと今更ながら戦争の無常を感じざるをえません。

私達の年代もしっかり子供たちに伝えていかないといけないですね。

平凡な暮らしとは程遠い、当時の状況がみてとれます。

私の息子が作った歴史新聞も、宿題の一部ということで

作りはしましたが、現在も記憶に残っているかはお寒い限り。

私がこうして父の記憶を聞き、書き残せたのは飛行機マニアである所以から。

そういった事がない限り、すでに消えてしまった貴重な記憶の多さを危惧してしまいます。

私達が体験者から直接聞き、残せる最後の年代として

少しでも後世に伝えていきたいですね。

新FS用のPC導入羨ましいです!

私はやっとOSのみWin7 pro 64bit 構築を始めるとこです。