日本史の中ではいくつもの感染症の記録が残されているけれど、

そのなかでもとくに嚆矢といえるのが奈良時代の天然痘大流行ではないか。

この時代は政治的には藤原氏が権力を掌握していくプロセスでもあるけれど、

その藤原氏の4人の実力者が一気に天然痘で死亡するような未曾有災害。

「鎮護国家」というような仏教崇拝から東大寺が建立され、

全国に国分寺・国分尼寺がつくられていった経緯には、この感染症大流行が

大いにかかわっていたといわれる。

そもそも奈良の大仏は疫病退散の願掛けが機縁ともいわれることから、

新型コロナへの平癒祈願が東大寺では行われているそうです。

遙かな時間を経て、感染症の恐怖が歴史も掘り起こすのだと思う。

まさに衆生への救済思想が具体的に政治テーマになっていた時代。

今日であれば、為政者が医学という科学者にその知見に基づいた

さまざまな「対応策」を諮問するけれど、

科学のない時代、ひたすらに神仏にすがる心情自体は痛切にわかる。

この感染症で斃れた藤原氏4兄弟の姉妹であり

ときの天皇・聖武の妻であり皇后の地位にはじめて民間人から登極した、

光明皇后が感染症対策として藤原氏の邸宅跡地に建立した法華寺(ほっけじ)。

奈良市北郊の海龍王寺や平城宮跡からもほど近い位置にある寺。

天平17年(745年)5月創建。

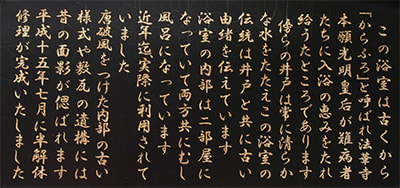

この法華寺に、写真のような「浴室」と名付けられた一堂がある。

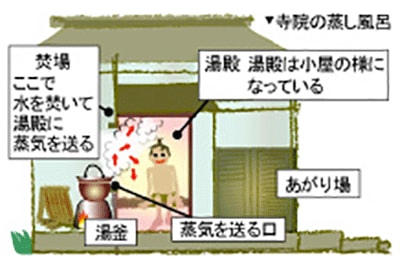

イラストのように、これは「サウナ風呂」の一種のようです。

「浴室(からふろ)」は、光明皇后が「福祉事業」の一環として設置した

薬草などを煎じて使用する「蒸気風呂」。現在の建築は江戸時代のもの。

現在でも6月に信徒向けに浴室が開放され「蒸気風呂体験」が行われているとのこと。

ひたすらに祈りを捧げるという対策の他に、

このような「入浴習慣」が疫病に対して効果があるのではないかと、

対症療法的なこころみを行っていた痕跡だと思われる。

浴室に隣接して「井戸」も併設され、衛生思想としての入浴が実施された。

藤原氏がその後の宮廷権力内で権力をながく維持したのは

この光明皇后の福祉政策実行という戦いが大きく支持されたことが

非常に大きな要素になったのではないかとわたし的には思えてならない。

今日にいたる日本人の「衛生思想」のレベルの高さは、

いまの新型コロナ禍でも奇跡的な感染者数の少なさ、死者の少なさとして

結果をもたらせていると思いますが、

はるかな奈良時代、いまから1,300年ほど以前からこうした衛生思想教育が

民族的資産として連綿と継続してきている結果とも思える。

日本の政治システムには、こういう衆生救済の基本コンセンサスが

刷り込まれてきている、というようにも感じられると思います。

日本の政治権力史と感染症のかかわり、深い部分で重なっている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます