池辺陽という建築家がいた、ということを

難波和彦さんや鎌田紀彦さんと対話して知るようになって来ています。

戦後の東大工学部を領導してきた建築家として

内田祥哉先生と多くの「論争」を戦わせてきたのだという。

そのなかでも、戦後の建築の再建をめぐっての「モジュール論争」が白眉とされる。

鎌田先生は内田祥哉先生の弟子であり、一方の難波さんは池辺陽先生の弟子スジ。

難波さんからは、その対話や氏の書かれた書籍からその軌跡を知り、

また鎌田先生からは、こんなことは初めて話すという感じで開示していただいた。

内田祥哉ー池辺陽の関係は相当の対立関係としてあったとされる。

今日の住宅研究者間では論争といえるような「対立」というものは、

あまり想定しにくいけれど、そういう熱い論争の時代もあったのだと。

そんなことから池辺陽氏のことが気になり始めています。

先日の鹿児島探訪でも、安藤忠雄さんのコンクリート卵とならんで、

池辺陽の残した建築とされる宇宙関連施設があったのですが、

残念ながら、超ゆっくり台風にその道を阻まれてしまった。

以下、氏の概要を示すWikipediaより。

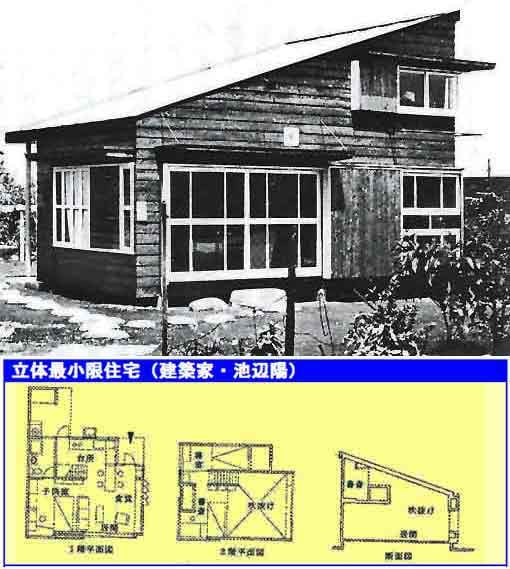

〜池辺 陽(いけべ きよし、1920年4月8日-1979年2月10日)は日本の建築家。

長く東京大学教授として、工業化という方向から建築をとらえた作品を残した。

戦後すぐの日本における住宅問題に対し

「立体最小限住宅(1950年)」と呼ばれる住宅を発表し、同じ50年代に発表された

増沢洵の「最小限住宅」清家清「森邸(1951年)」広瀬鎌二「SHシリーズ」と共に

機能主義による都市住宅のプロトタイプを提案した。工学博士。東京都出身。〜

鎌田先生は断熱気密の日本住宅の工法革新という功績が大きいのですが、

基本的な志向性はプロトタイプとしての工業化にスタンスがあるように思います。

よく「日本で住宅を100万戸建てたい」という理念を語られる。

それはいま、新住協という全国組織を組織していることで、

実現に向かっているというようにも言えるのだと思うのです。

こうした志向性の原点として、同じように工業化の方向で高品質・大量という志向性を

早くから着手して構想を立ち上げていた存在として池辺陽氏があるとされた。

いま、住宅は大きな転換点にもあると思っています。

戦後追究してきた、アメリカ型の郊外一戸建てを基本とした住宅政策が、

はたして日本社会で合理的で長期的な価値感に合致しているのか、

そういった疑問もあるのではと思っています。

最近の住宅への若い世代の志向の中に、この「立体最小限」という志向性が

どうも再発見的に見えているのではないかと、静かに感じている次第。

難波和彦さんや鎌田紀彦さんと対話して知るようになって来ています。

戦後の東大工学部を領導してきた建築家として

内田祥哉先生と多くの「論争」を戦わせてきたのだという。

そのなかでも、戦後の建築の再建をめぐっての「モジュール論争」が白眉とされる。

鎌田先生は内田祥哉先生の弟子であり、一方の難波さんは池辺陽先生の弟子スジ。

難波さんからは、その対話や氏の書かれた書籍からその軌跡を知り、

また鎌田先生からは、こんなことは初めて話すという感じで開示していただいた。

内田祥哉ー池辺陽の関係は相当の対立関係としてあったとされる。

今日の住宅研究者間では論争といえるような「対立」というものは、

あまり想定しにくいけれど、そういう熱い論争の時代もあったのだと。

そんなことから池辺陽氏のことが気になり始めています。

先日の鹿児島探訪でも、安藤忠雄さんのコンクリート卵とならんで、

池辺陽の残した建築とされる宇宙関連施設があったのですが、

残念ながら、超ゆっくり台風にその道を阻まれてしまった。

以下、氏の概要を示すWikipediaより。

〜池辺 陽(いけべ きよし、1920年4月8日-1979年2月10日)は日本の建築家。

長く東京大学教授として、工業化という方向から建築をとらえた作品を残した。

戦後すぐの日本における住宅問題に対し

「立体最小限住宅(1950年)」と呼ばれる住宅を発表し、同じ50年代に発表された

増沢洵の「最小限住宅」清家清「森邸(1951年)」広瀬鎌二「SHシリーズ」と共に

機能主義による都市住宅のプロトタイプを提案した。工学博士。東京都出身。〜

鎌田先生は断熱気密の日本住宅の工法革新という功績が大きいのですが、

基本的な志向性はプロトタイプとしての工業化にスタンスがあるように思います。

よく「日本で住宅を100万戸建てたい」という理念を語られる。

それはいま、新住協という全国組織を組織していることで、

実現に向かっているというようにも言えるのだと思うのです。

こうした志向性の原点として、同じように工業化の方向で高品質・大量という志向性を

早くから着手して構想を立ち上げていた存在として池辺陽氏があるとされた。

いま、住宅は大きな転換点にもあると思っています。

戦後追究してきた、アメリカ型の郊外一戸建てを基本とした住宅政策が、

はたして日本社会で合理的で長期的な価値感に合致しているのか、

そういった疑問もあるのではと思っています。

最近の住宅への若い世代の志向の中に、この「立体最小限」という志向性が

どうも再発見的に見えているのではないかと、静かに感じている次第。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます