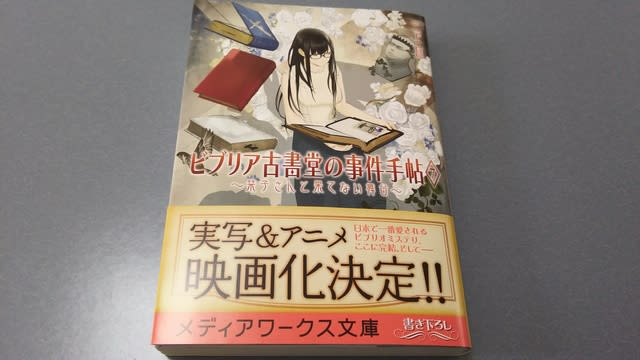

今回ご紹介するのは「ビブリア古書堂の事件手帖7 ~栞子さんと果てない舞台~」(著:三上延)です。

-----内容-----

ビブリア古書堂に迫る影。

太宰治自家用の『晩年』をめぐり、取り引きに訪れた老獪な道具商の男。

彼はある一冊の古書を残していく―。

奇妙な縁に導かれ、対峙することになった劇作家ウィリアム・シェイクスピアの古書と謎多き仕掛け。

青年店員と美しき女店主は、彼女の祖父によって張り巡らされていた巧妙な罠へと嵌まっていくのだった……。

人から人へと受け継がれる古書と、脈々と続く家族の縁。

その物語に幕引きのときがおとずれる。

-----感想-----

北鎌倉にある古書店、ビブリア古書堂を舞台にした古書ミステリーの本編完結巻となる第7巻です。

今作はプロローグがかなり興味深かったです。

西鎌倉の高台にある料亭の一室で、不気味な雰囲気の老人と若い娘が向き合っています。

老人は赤、青、白の三冊の本を差し出し、「この中から一冊を取れ。一冊だけ価値のあるものが混じっている。本を開けずに見分けてみせろ」と言います。

そして「これは試験だ。合格すればお前がわしの後継者だ。正式に店を継いでもらう」と言います。

これを見て、若い娘は篠川智恵子だと思いました。

智恵子は「わたしは他人の用意した試験で、人生を決めるのは嫌です。そんなわたしはわたしではありません……いつどこでなにをするか、どう生きるかは自分で決めます」と老人を一蹴します。

老人は激怒し、「必ずあいつを罰してやる……呪いをかけてやる。そうだ、世界中を駆けずり回らせてやるぞ……」と怨念に満ちた言葉を言っていました。

この言葉が智恵子が極めて希少価値の高い本を探して世界中を旅しているのにつながっているのだなと思いました。

「ビブリア古書堂の事件手帖6 ~栞子さんと巡るさだめ~」の最後から一ヶ月経ち、大怪我を負っていた五浦大輔もビブリア古書堂に戻ってきました。

久我山真里は自分の計画を阻止した栞子への腹いせに、既に太宰治自家用の「晩年」を業者に売ってしまっていました。

この「晩年」はビブリア古書堂が買い取って田中敏雄に売る約束になっていたため、「晩年」が手に入らないとなれば希少価値の高い古書のためなら犯罪もいとわない田中がどんなことをするか分かりません。

幸い業者と連絡が取れ「晩年」を栞子に売ってくれることになります。

ただし栞子はこの展開に何か裏があるのではと感じていました。

「晩年」を買い取った業者の吉原喜市(よしわらきいち)という老人がビブリア古書堂に現れます。

吉原の雰囲気に対して大輔は「どことなく人工的な匂いがする。まるで一から作りあげたキャラを忠実に演じているみたいな」と胸騒ぎを覚えました。

吉原喜市は久我山家で尚大(しょうだい)のもとで住み込みで働いていたとのことで、プロローグで老人(久我山尚大)に仕えていた側近のような人と同一人物だと思いました。

久我山真里から「晩年」を100万円で買い取っていた吉原ですが、売ってほしいと言うビブリア古書堂に対し800万円もの値段を突きつけてきて、強欲な人物だなと思いました。

吉原は智恵子の師匠でもあるとのことです。

苦渋の決断で800万円払うと言う栞子に対し、吉原は晩年を買い取ったお礼にと「人肉質入裁判(じんにくしちいれさいばん)」という本を差し出します。

取引が成立した後も吉原はなかなか帰ろうとせず、智恵子についてあれこれ聞いてきます。

久我山尚大や智恵子についてのことで栞子が動揺するであろうことを聞かれてもいないのに芝居がかった口ぶりで話していました。

吉原の話し方は最低最悪で、私はこういう話し方をする人に良い印象は持たないです。

今作では栞子の妹の文香(あやか)がいつも以上に面白かったです。

吉原がビブリア古書堂に来た時、大輔と文香で次のやり取りがありました。

「文香ちゃん、なにしてるんだ」

「盗み聞きしようと思って。なんかうさん臭いじゃん。あのおじいさん」

こんなに堂々とした盗み聞き宣言は初めてだ。

その次の日、栞子と大輔が智恵子や久我山尚大のことについて話しているといつの間にかごく自然に文香も会話に入っていて、大輔と次のやり取りがありました。

「なにしてるんだよ」

「なにって……ほら、盗み聞きはよくないし、堂々と聞こうと思って」

元々盗み聞きする癖のある文香ですが、今作ではその傾向が益々パワーアップしていました。

シリアスな展開になっていく物語の中にあって文香の存在は場を明るくしてくれて良いと思います

吉原が差し出した「人肉質入裁判」という本は、ウィリアム・シェイクスピアの「ヴェニスの商人」とのことです。

栞子は「吉原さんはこの古書を渡した後、明らかにわたしたちの反応を窺っていました」と言っていて、この本を置いていったのは何か思惑があるようでした。

ビブリア古書堂に水城禄郎(みずきろくろう)という老人と、その息子の隆司(りゅうじ)がやってきます。

禄郎の妻は英子と言い、栞子の母方の祖母とのことです。

禄郎は英子の本のことで相談に乗ってほしいと栞子に頼みます。

英子は大学生の時に古本屋に騙されて、それが久我山尚大でした。

以来英子は古本屋に金輪際近づかないと心に決めてしまっていて、それで栞子と文香にも一度も顔を見せずにいました。

何と吉原は深沢にある禄郎と英子の家にもやってきて、英子が生前の久我山尚大から渡されていた本を「その本の所有権は現在自分にあるから返してくれ」と言って持ち去って行ってしまいました。

禄郎は英子のためにその本を取り戻したいと栞子に頼みます。

その取り戻したい本もシェイクスピアの本で、吉原が「人肉質入裁判」を栞子に差し出したのと、偶然とは思えないつながりが見えてきました。

シェイクスピア関連の本の中には、シェイクスピアの戯曲を集めた最初の作品集「ファースト・フォリオ」という本があり、その希少価値は極めて高く、2006年にサザンビーズでオークションにかけられた一冊は当時の日本円で約6億円もの高値で落札されたとのことです

古書一冊にダイヤモンドを上回るような値段が付くのは衝撃的だなと思います。

こういった古書が持つあまりに高すぎる希少価値が時として田中敏雄や久我山真里、久我山寛子のような狂気に走る人たちを生み出してしまうのだと思います。

吉原が英子の元から持ち去ったのはこの「ファースト・フォリオ」のファクシミリ(複製本のこと)です。

吉原は目当ての古書を手にいれる目的のために相手の弱味を平気で利用していて、久我山尚大の弟子、さらに智恵子の師匠だけあって悪どい人だなと思いました

「吉原の目的って、結局なんだと思います?」と言う大輔に対し、「まだはっきりとは……でも、これまでのことは間違いなく周到に仕組まれています」と言う栞子。

シェイクスピアの本を巡る吉原の思惑と向き合っていくことになります。

「ファースト・フォリオ」が印刷された1623年頃の印刷技術として、「活版印刷」という言葉が出てきました。

これは金属を活字を一個ずつ持ってきて箱のようなものに入れて文章を組むというもので、この作業をする人を「植字工」と呼ぶとのことです。

なので小説などで文字が間違っている時によく使われる「誤植」という言葉の植は、植字の植から来ているのかなと思いました。

滝野蓮杖(れんじょう)から「英子のファースト・フォリオの複製本が明日の市場に出品されている」と連絡があり、栞子と大輔は戸塚にある湘南支部の古書会館に向かいます。

吉原が出品していました。

英子のファースト・フォリオの複製本は黒色の表紙ですが、蓮杖によるとかつて智恵子が「この本は特別に装丁されたファクシミリで、色違いが全部で三冊ある」と言っていたとのことです。

その色は赤、青、白で、プロローグに出てきた三冊と同じでした。

さらに智恵子は10年前に英子のファースト・フォリオのファクシミリを修理してあげていたのですが、どうやら智恵子の出奔にはこの本が関わっているようでした。

吉原は何としても智恵子と話がしたいらしく、それで色々と画策していることを栞子は見抜きます。

また、まだ世に知られていない極めて希少価値が高いのが確実な、現存が確認されたことのないファースト・フォリオがこの世に存在するのではという可能性が浮かび上がってきます。

核心に迫っていく栞子ですが、大輔は栞子が核心に迫っていくことに不安を感じていました。

核心に迫る栞子が見せた笑みに大輔の胸はざわりと騒ぎ、栞子が普段より古書に対して前のめりになっているように見えることに危機感を抱いていました。

極めて希少価値の高い本を探すために家族を捨てて出奔した母、智恵子と同じようになってしまうのを心配しているのだと思います。

ファースト・フォリオのファクシミリの赤、青、白の三冊の中には一冊だけ本物が紛れ込んでいるのではと言われています。

しかしどれが本物なのかを見分けるのは極めて困難で、この謎を解き明かせそうなのは智恵子しかいません。

物語の後半はこの三冊の中の本物を巡る争奪戦になっていきます。

智恵子への復讐を企む吉原が暗躍しているため一筋縄で行かないのは明らかでした。

栞子も赤字経営になっているビブリア古書堂の現状では捻出できない文香の大学進学の学費を得るため、この争奪戦に参加することになります。

久しぶりにせどり屋兼ホームレスの志田が登場します。

いずれ栞子もかつて智恵子が家族を捨てたように自分を捨ててどこかへ行ってしまうのではと不安を感じていた大輔ですが、志田の言葉に勇気づけられていました。

智恵子が印象的な言葉を言っていました。

「その時々でこれこそ自分と言い切れるのが本当の自分。」

かつて智恵子はビブリア古書堂で家族と平穏に暮らす自分を「これは本当の自分ではない」と思い、家族を捨てて極めて希少価値の高い本を求めて出奔したのでした。

その人がこの言葉を言うと独特な凄みがあるなと思います。

大輔も栞子との会話の中で、どんな展開になろうと栞子とともに歩むという決心を固めていました。

なにが正しいのか、これからなにが起こるのか、すべてを見通せる人間なんかいない。舞台の上にいる登場人物みたいなものだ。

見通しがない中でどうするかを決めるのは俺だ。どんな結末が待っているか、そればかり考えていてもキリがない。志田が言ったように、自分で決めたと胸を張れる覚悟を持てればそれでいい。

ファースト・フォリオのファクシミリの赤、青、白の三冊の中の本物を巡る争奪戦は熾烈なものになりました。

ここでも吉原のやり方は酷いなと思いました。

三冊の中のどれが本物かをめぐる謎解きはまさかの展開が二度に渡ってあり興味深く面白かったです。

智恵子と栞子、母と子の直接対決も手に汗握る激戦でとても面白かったです。

大輔も決死の覚悟で栞子を助けてあげていて、栞子と大輔なら良い夫婦になりビブリア古書堂を盛り立てていけるのではと思いました。

「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズの本編はこれで終了ですが、この後実写とアニメそれぞれで映画化されることが決定したとのことです

さらに大輔の視点での話やそれぞれの登場人物たちの前日譚や後日譚を書く予定とのことで、番外編やスピンオフという形で「ビブリア古書堂の事件手帖」はまだ続くとありました。

面白いシリーズだったのでそちらも読んでみたいと思います

ビブリア古書堂シリーズの感想記事

「ビブリア古書堂の事件手帖 ~栞子さんと奇妙な客人たち~」

「ビブリア古書堂の事件手帖2 ~栞子さんと謎めく日常~」

「ビブリア古書堂の事件手帖3 ~栞子さんと消えない絆~」

「ビブリア古書堂の事件手帖4 ~栞子さんと二つの顔~」

「ビブリア古書堂の事件手帖5 ~栞子さんと繋がりの時~」

「ビブリア古書堂の事件手帖6 ~栞子さんと巡るさだめ~」

「ビブリア古書堂の事件手帖 ~扉子と不思議な客人たち~」

※図書レビュー館(レビュー記事の作家ごとの一覧)を見る方は

こちらをどうぞ。

※図書ランキングは

こちらをどうぞ。