萩城下武家屋敷

萩市街図

山口県萩市は毛利藩の城下町だった。ずいぶん前に読んだが松下村塾のことは司馬遼太郎の小説「世に棲む日々」に詳しい。司馬遼太郎の小説は歴史書ではなく、司馬史観といわれ、時には脱線し事実と異なることも多いと批判されるが、吉田松蔭が教えた松下村塾からは、幕末から明治にかけて偉人といわれる人物を傑出しているのは事実だろう。それも多数の精鋭を生み出している。

高杉晋作生誕地

木戸孝允生誕地

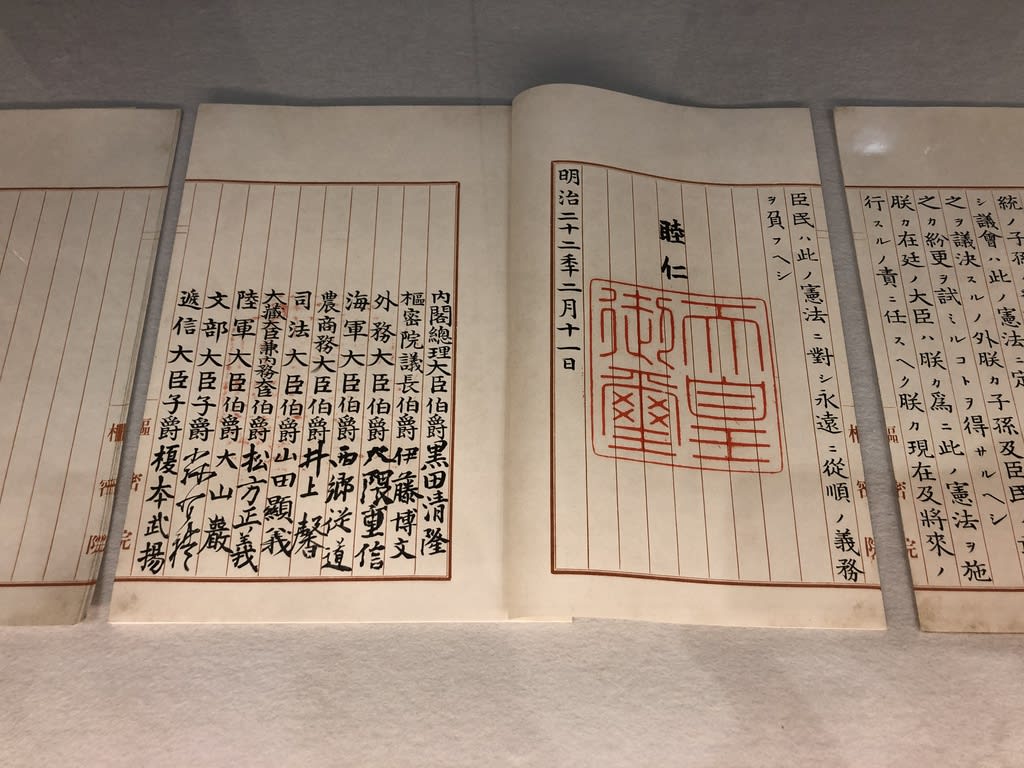

門下生には維新直前の長州をリードした久坂玄瑞、奇兵隊を率い幕府軍の権威を打ち砕いた高杉晋作、維新後に明治政府の富国強兵を実行して、日本を欧米に対抗できる段階まで築き上げた伊藤博文や山県有朋などが有名だ。また木戸孝允も同時代に萩在住だった。

萩城下を歩くと久坂玄瑞、高杉晋作、木戸孝允の家はすぐ近くにあり、少し離れた山の手には吉田松蔭と伊藤博文の生誕の地があり、山県有朋はその中間の地で生まれた。彼らの生誕の地や家は距離にして2km程度の範囲にあり、歩いても20分か30分のご近所さんだ。

例えていえば、自分が生まれ故郷の町で、伝え聞いた稀代の秀才と呼ばれる若い先輩が最近の凄い話をするようだぞと、幼なじみの悪ガキ仲間が連れ立ってあばら家に話を聞きに行ったようなものだ。

松下村塾

松下村塾

松下村塾は吉田松蔭の家の近くで開かれた。吉田松蔭は秀才の誉れ高く、僅か11歳で当時の毛利藩主に対して御前講義を申し上げたそうだ。今で言えば小学5、6年生が殿様に講義したことになる。松下村塾は松蔭が二十代のとき、ほんの1、2年の短期間だけ講義しただけだが、その影響力は中途半端ではなかった。明治維新を成し、日本を作り上げた。もちろん維新と明治は塾生だけでなく数多くの優秀な人材が集まり必死になって新しい日本を作り上げたのは言うまでもないが、その中心となったことは間違いない。

大学で講義をしてもこんなに学生を自発的に動かす影響力のある教授はいないだろう。教える人はまず信念を持った実践者でなければならない。本人は教えるつもりではなく、話をしている背景を伝えているのだ。思想の基本となる核心を話しているのだ。実践が基本で心技一体となり、自分のからだを動かしながら、言葉が溢れ出るのだ。余談を言えば、科研費獲得が全てではないのだ。

塾に来る人は、自分の行動原理を模索しているのだ。世の中の動きを見極めて、自分のこれからのこと、目の前の最も近い未来の行動を、模索しながらも納得し確固たるものにしたいのだ。

山口県萩市は日本海側にあり、山に囲まれた孤立した町だ。明治維新まで持ちこたえて長州が生き残ったのは奇跡だ。時代の流れと暗殺の闇を潜り抜けて実行したのは奇跡だ。その中で、松下村塾という1年か2年程度の極短期間で、歩いて30分ほどの狭い範囲の、言わばスーパー町内会の塾から掛け替えない多くの人材を生み出し生き残ったのは、幸運な奇跡が重なっていたという他ない。それは単に教育というよりも、その人がいてその行動が基点となり熟成されたからだ。これが本当の教育だろう。

松蔭誕生の地から萩市街を望む

指月山が見える

ところで当日は吉田松蔭の墓地にも行った。まさにその現地で、見覚えのある女性と遭遇した。我那覇真子さんだ。彼女はフリーのジャーナリストで、日本では数少ないまともな人材だ。米国の大統領選挙の不正問題を追求していたジャーナリストとしてその行動力は抜きん出ていた。日本の新聞、テレビなど腐り切ったマスコミの中で、彼女は真のジャーナリストの1人だ。吉田松蔭、久坂玄瑞、高杉晋作が眠る墓地の前で偶然にも出会った。ボクがバイクで帰ろうとしていたところ、彼女の運転する車が隣に停車した。米国のジャーナリストを案内している途中とのことだ。日本の国防関連の取材だそうだ。我那覇さんに申し上げた。応援しています、フリーの立場で大変でしょう、圧力に負けずに頑張ってくださいとエールを送った。

吉田松陰、久坂玄瑞、高杉晋作の墓がある