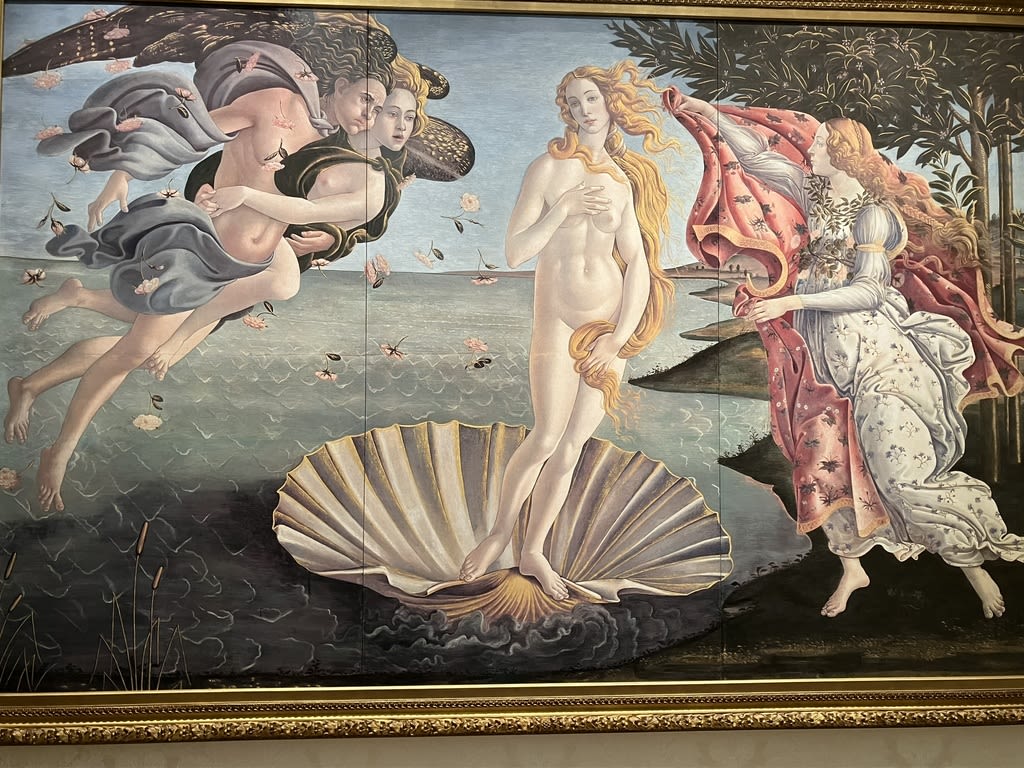

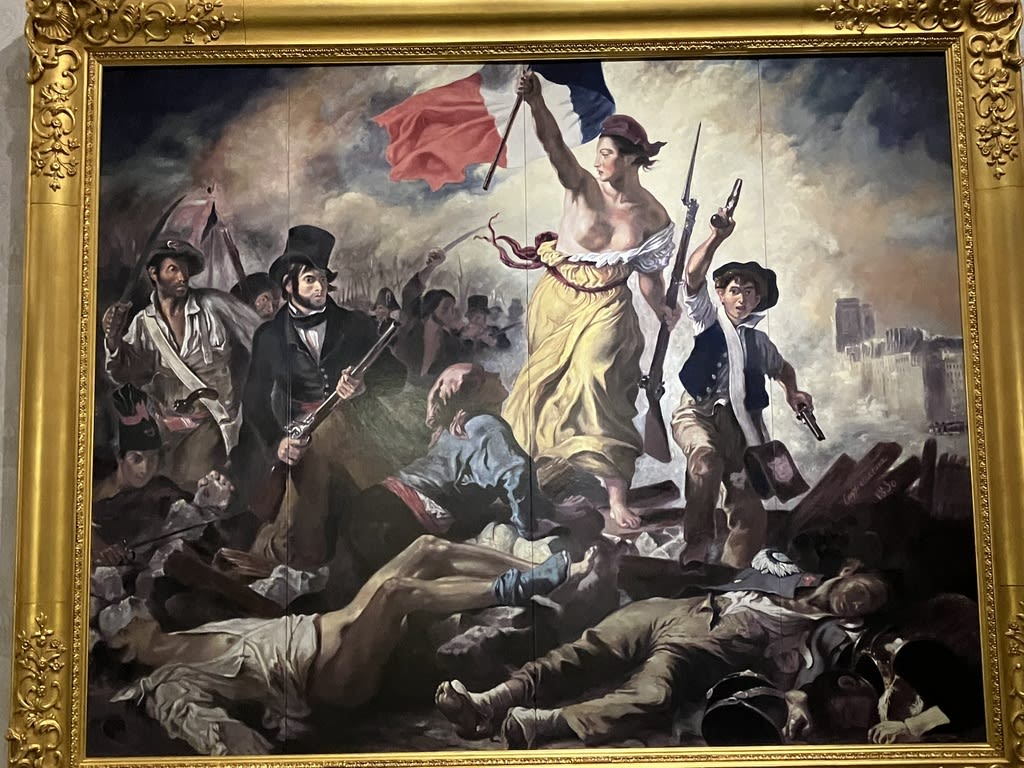

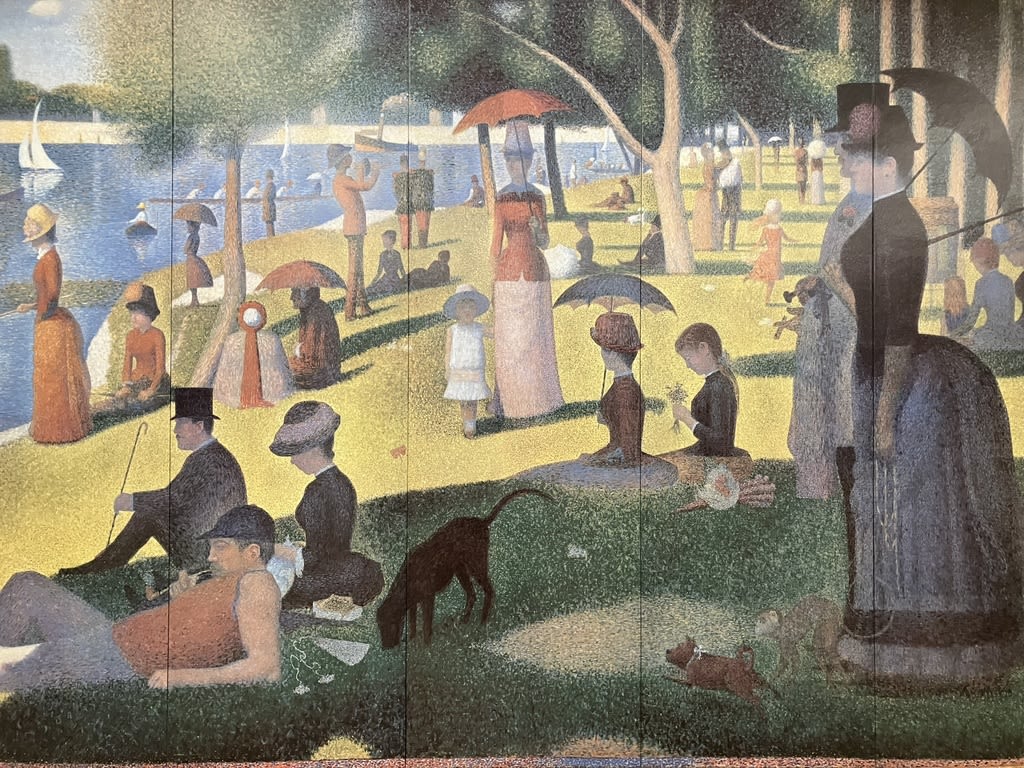

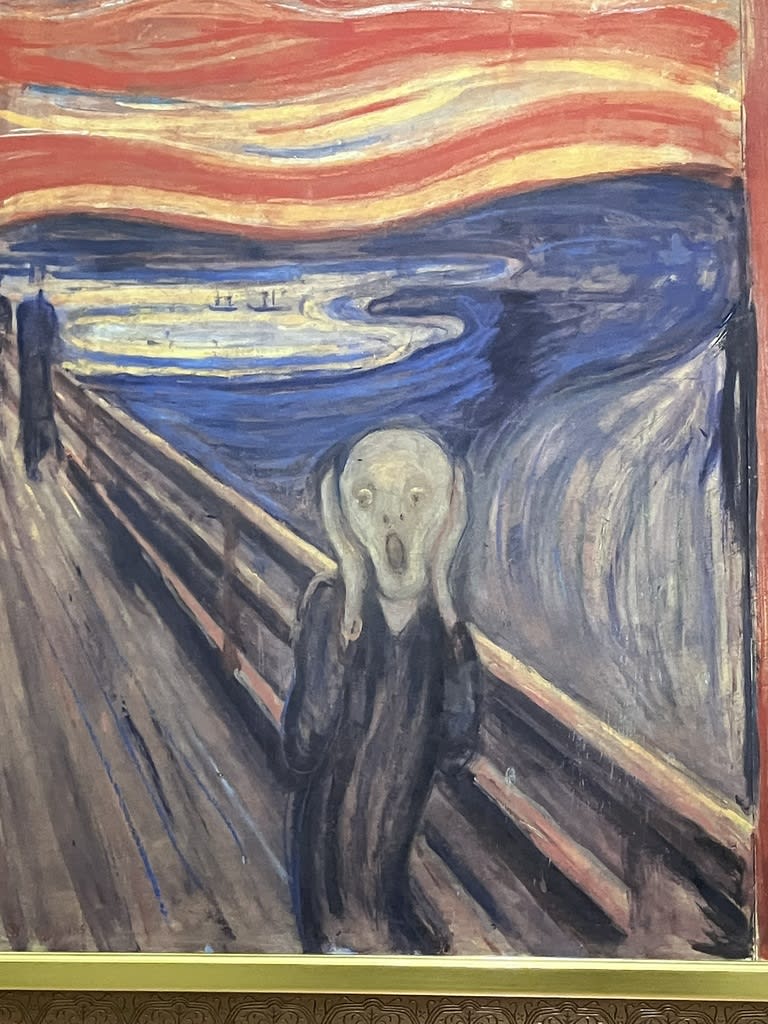

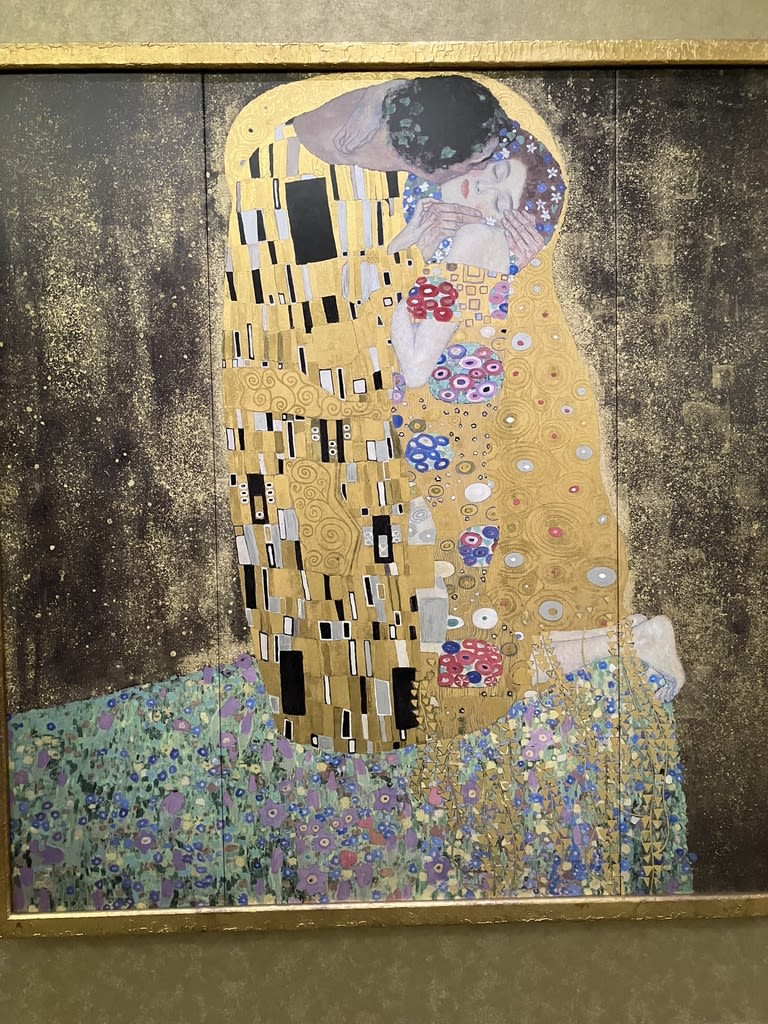

徳島県鳴門市にある大塚国際美術館

淡路島は対岸にある

一度は見に行くことを薦められた

見終わるまで丸1日かかった

結局は徳島2泊

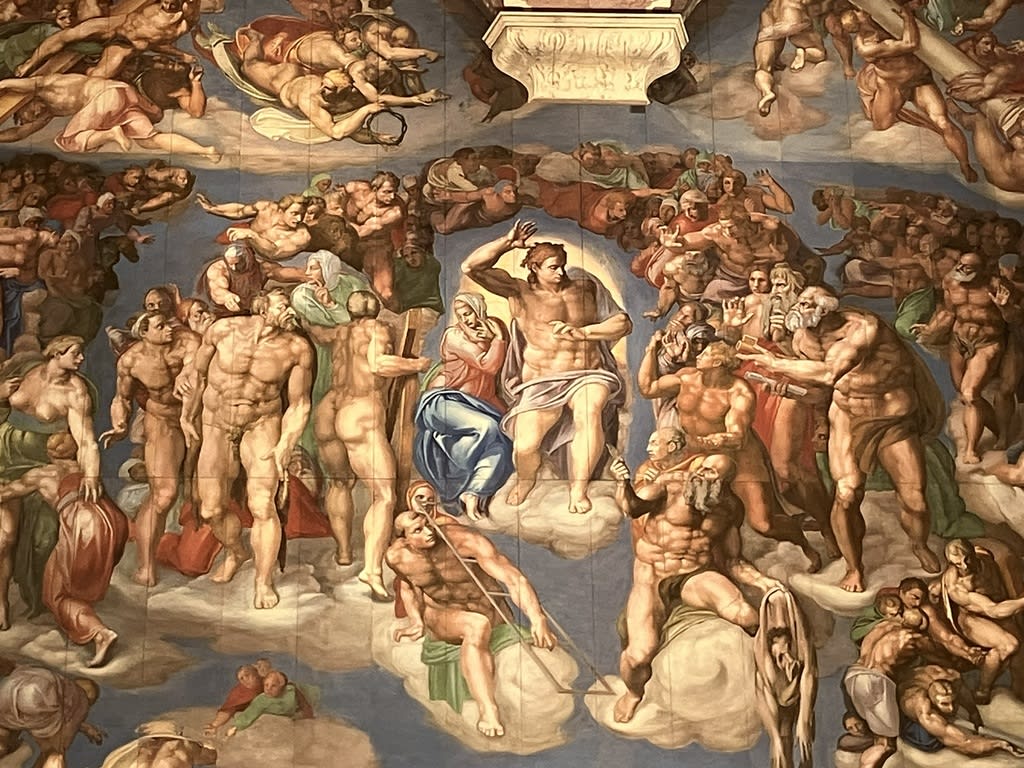

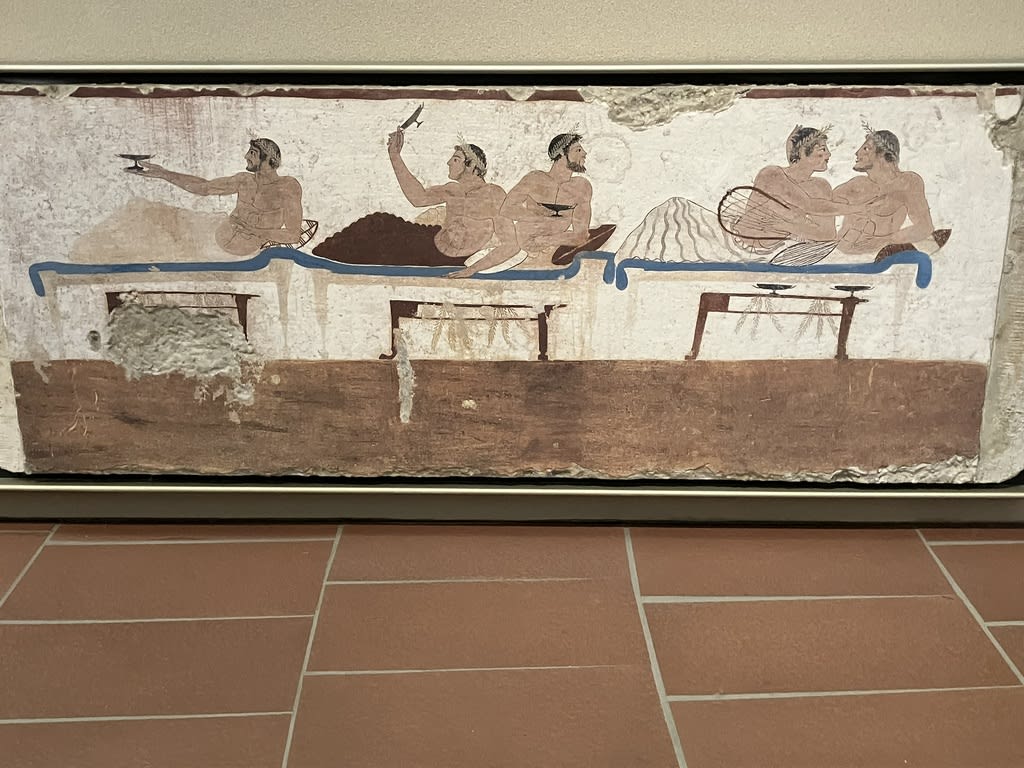

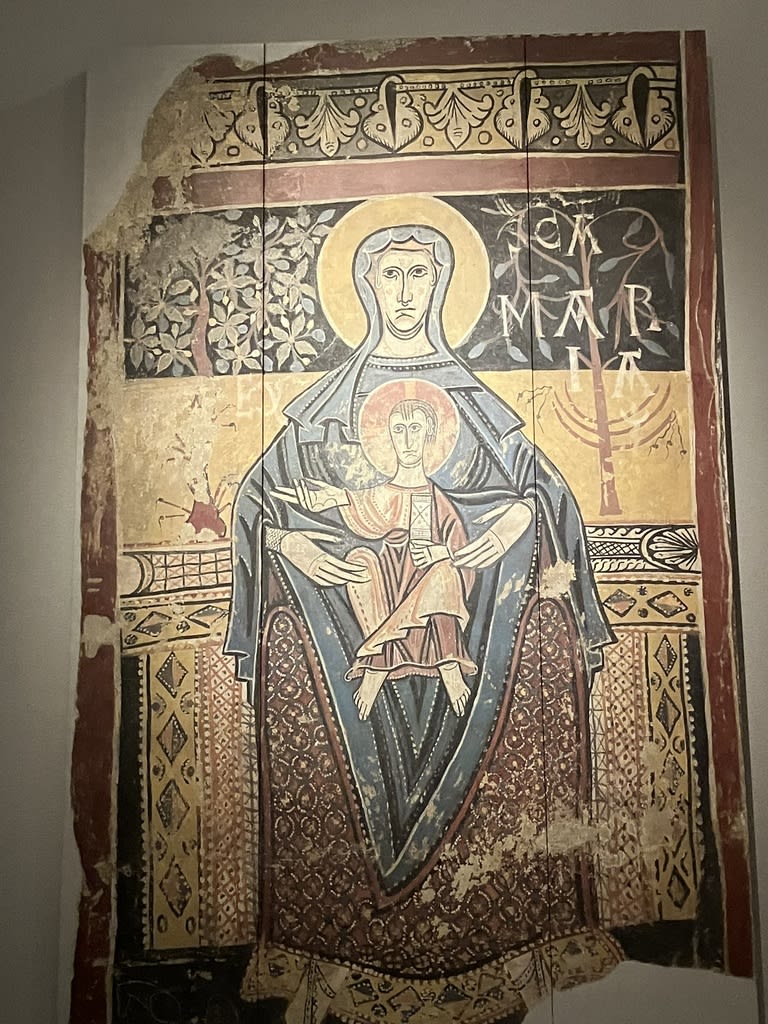

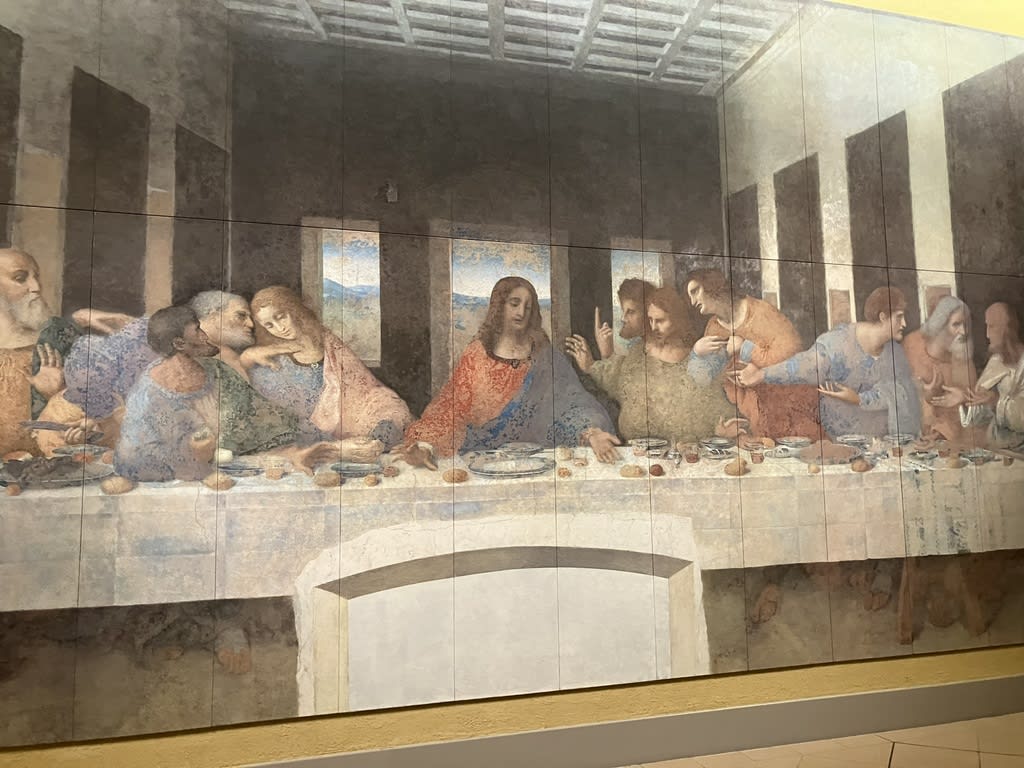

すべて原寸大で陶板に焼き付け

大きな絵画や壁画は畳1枚ぐらいに分割して焼き付け

それを1枚ずつ組み合わせて作る

陶芸技術が基本

原画より長持ちする

何千年かは鮮明に保存できるとのこと

日本のセラミック技術、万歳!

油絵の絵の具を塗り重ねた立体感は少ないが

見た目は原画と同じ

原画に極めて近い状態と大きさで見える

原画を英仏独蘭、スペイン、ポルトガルなどで見たものがある

現在までの西洋美術を一か所で堪能できる

こんな幸せなことは無いだろう

スポンサーは大塚製薬グループ

ボンカレー、オロナミンC、ポカリスエットなど

学芸員に伺ったところ大塚グループの売上の7割は医薬品とのこと

大塚国際美術館

建設主は大塚グループ

美術館の設計は坂倉翔吾建築事務所

施工は竹中工務店

監修は東京芸大のほか一流の専門家多数

特許ほか複製に当たっては原画保有者の許諾を得ている

フラッシュ撮影は禁止

写真OKとのこと

スマホで備忘録

ただ、一度本物を見ているからこそ、その価値が分かるのではないかと思いました。

確かに国際美術館の名の通りに世界の宝の保存場所だと思います。大塚さんの強い意思と資金の使い方には頭が下がります。

写真撮影してカラー映像を陶板に投影し、高温で焼付けると思われますが、複雑で繊細な技術だと思います。模倣は簡単ではないのでしょうね。

当初は偽物との意識があり気が引けましたが、次第に忘れて見続けました。

企業の収益を文化事業に充てることは良いことです。国立西洋美術館の松方コレクションでは戦前の川崎重工のオーナーが有名ですね。

以下に転記します。

大塚オーミ陶業株式会社のホームページ

https://www.ohmi.co.jp/until_you_can/

STEP 3

転写紙の作成

陶板への転写には、原画を撮影した写真から分版した専用の転写シートを用います。

まず画像を解析して赤・青・黄・黒の4色に分解し、各色の特殊な焼きもの用の絵の具を順番に刷り重ね、転写シートを作成します。そのシートを陶板にのせて焼き上げることで、4色の絵の具が一体となり、陶板上に元画が再現されます。

STEP 4

職人による仕上げ

最後は職人の手仕事で仕上げます。陶板へ転写紙を貼り合わせたり、専用の釉薬を塗り重ねて微妙な色合いの調整を行います。また、現地で調べた細部の様子や、原画にある作者の筆遣いなどの再現も追求し、陶板へ焼きつけます。