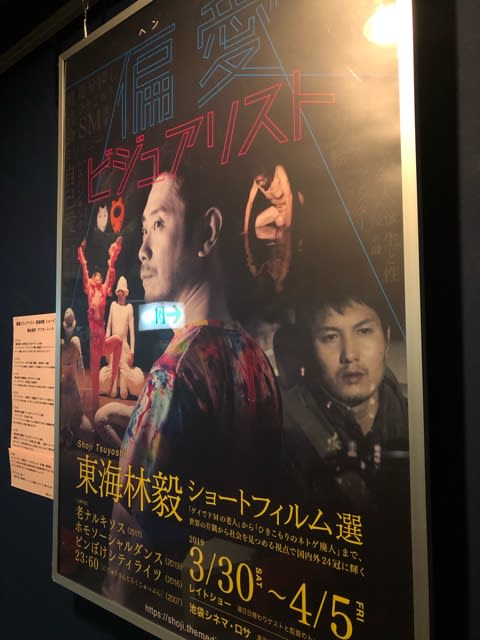

上映作品

「老ナルキソス」

「ピンぼけシティライツ」

「23:60」

「ホモソーシャルダンス」

大府ショートフィルムフェスティバルに我が「唯一、すべて」が入選し上映された。

同じ映画祭で初めて東海林毅監督を知る。東海林監督作品で上映されたのは「ピンぼけシティライツ」だった。

水着姿のグラビアモデルの幽霊が、売れないダメ人間写真家に取り憑き、イヤミを言いまくるという作品だった。

その作品からは想像もつかないくらいに、東海林監督は映画と社会運動のリンクを強めることに熱心な方だ。大府全作中やたら社会性・政治性が強かった私の作品に一番食いついてきてくれたのが、東海林監督だった。

「ピンぼけ」は割とライトな(右って意味じゃなくてね)コメディだったが、他の作品では性的マイノリティを描いた作品もあるという。同性愛の老年男性の物語だという。これは同性愛女性をテーマに映画を撮った私としては見ないわけにはいくまい…とかなり楽しみにして、上映最終日に池袋のシネマロサに向かったのである。

シネマロサでは翌日から上映のコメディボックスや、もうすぐ上映の「センターライン」のチラシ配りもあり、なんかインディーズ映画のメッカというか、映画界の中野サンプラザみたいになりつつある印象を受ける。渋谷のミニシアター系とは違ってとても泥臭くオシャレじゃないが、熱くカッコいい。

どうでもいいが、池袋西口側のあの雑多感、無国籍感は好きだ。新宿歌舞伎町なんかよりはるかにシネマジェニックな気がする。時折うんこ臭い匂いが漂ってくるのが難点だが…

----

なんで自主映画を作るのだろうと言われると、みんな色々な理由があっていいのだけど、個人的には今この映画を作りたい衝動、作らねばならない使命感、映画史でも現代日本史でも文化史でもいいが何らかの歴史への貢献を感じる作品が好きである。

失敗、成功にかかわらず、たとえ言ってることが間違っていても。

反対にあくまで個人的な意見だが、その作品や作品で描いたことそのものへの情熱はあまり感じず、もっとはっきり言えば自分の映画作りのうまさを誇示するためだけの「オファー待ってます」と言わんばかりの、私はそういうのを就活映画と呼ぶが、そんな就活映画はあまり心を打たれない。

いや目的はなんであれ、一本の映画を完成させるにはものすごいエネルギーと時間とそれなりのお金がかかるので、映画を完成させた作家はみんな凄いと思ってはいる。けれど、私も結構な年で映画にかけれる時間が残り少なくなっていく身としては、自分の貴重な映画に向き合う時間を他人の就活に付き合わされたくないのだ。

また、描いている題材に少しの意外性もなく、脚本の書き方の本に書いてある通りのプロット構成の脚本で、ごく当たり前の感情や思想を描く映画、私はそういうのをテンプレ映画と呼ぶが、なんでわざわざそんな普通のことを描くのだろう?と疑問に思う。

家族は大切とか、お金より大切なのは絆とか、夢を信じればきっと叶うとか。

なにか仕事や依頼や課題で仕方なく撮ってるような作品ではないかと思ってしまう。

それなりの予算で有名スターで有名バンドの音楽にのって語られればそれなりに楽しいだろうが、自主映画でやることだろうか。

特に近年インディーズ映画人が24p撮影できる一眼レフカメラを手に入れてから、ただ絵が綺麗なだけでそれを映画と思って毒にも薬にもならないやつを作る輩が増えた気がする。

しかし、インディーズ映画には時々そんな普通の映画の枠をはるかに飛び越えた凄まじいセンスだけでつくられた映画が出てくる。

いろんなものが雑で下手で技術的には改善の余地だらけだが、はるかに映画的な作品

少し昔だと横浜聡子さんの「ジャーマン+雨」はまさにそんな映画だったし、最近だと吉田麻希さんの「パンクロックベイビー」とか凄まじかった。絶対に「メジャー」とか「商業映画」の枠では出会えないようなぶっ飛んだ感性の映画にごく稀に出会えるから、インディーズ映画って面白いと思える。

前置きが長い上に狭いインディーズ映画界に無駄に毒を吐いて敵を増やしただけみたいな文になってしまった。SNSのフォロワーが減るかもしれないがまあいいや。

さて、問題の東海林毅監督の映画だが、これは就活映画でもテンプレ映画でもなかった。

商業ではあり得ない企画を、商業のテクニックで作ったようなベテランだからのハイブリッド感がものすごく心に刺さったのだった。

----

そこには映画で人々が普段目を背ける世界の闇を突きつけようとする使命感と、描きたいものを打算なく夢中になって描く人間特有の恍惚感が溢れかえっていた。

商業的に使い古された最大公約数的描写にもはやなんの未練もない。

社会への使命感をスタート地点にしつつも、気がつけば一人でイキまくって狂死に寸前のような危険さは、かなりヤバイ。

そしてどの作品にも自分にとってのファーストコンタクト感があった。

加えて面白いのは先に挙げた私の大好物の「センスしかないインディーズ映画」と違い、そこには確かな技術的なうまさがあり、テンプレートをも自分の側に引き寄せ噛み砕き消化しているようなうまさがある。

老ナルキソスとピンぼけシティライツに関して言えば、映像に意味があり、カット割りに驚きがあり、ストーリーテリングは丁寧だ。一定間隔で訪れるプロットポイントで次の展開への希求力を失わず、台詞に頼らずに状況を提示して感情移入を促し、最後に主人公の成長を見せることで感動を誘う。かなりプロの仕事だ。

しかし描かれるストーリーやキャラクターは商業ではなかなか見られない一般的には異常な世界とその住人

東海林監督は商業映画的な普通に面白い映画を撮る技術も経験もありながら、それをやらない、そんな選択の自由をもってあえてヤバイ映画を撮っている。

そうだカート・ヴォネガットの「青ひげ」のラボー・カラベキアンのように

あるいは極端な例を持ち出せばスタンリー・キューブリックの小型版だろうか

キューブリックだってメジャースタジオが望む通りの「スパルタカス」を作る力を持ちながら、メジャーを嫌ってハリウッドから距離をとってあえての「時計じかけのオレンジ」とかそっち系ばっかり作ってた訳で

(と、友達に話したら、むしろデビッド・リンチだ、と言われた。なるほどそうかも)

(ちなみにその友達と、ゴダールはできるけどあえての人じゃなく、ああいうのしかできない人、ということで意見が一致したw)

商業映画では企画の通りづらい作品を濃厚な情熱をもって自主で作る

この姿勢は、私はとてもカッコ良いと思う

お金の面では苦労しか無さそうですが…

さて上映作品一つ一つについてグダグダ語っていこう、と思ったけどやたら長くなったので、記事は前後編の二回に分けて、作品評は後編で書くことにします

上映後に行われた東海林監督と40代以上のインディーズ映画監督たちとのトークセッション「40歳からのインディーズ映画」より