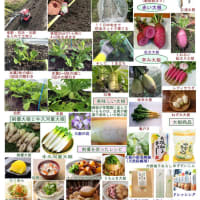

レタスの一大生産地は長野県で、全国のレタス生産量の約3分の1を占めています。そして、

2位の茨城県と合わせると、2県で全国の生産量の約5割を生産しています。茨城県は冷涼

な気候を好むレタスに適しています。茨城県では、春レタス(3~5月)と秋レタス(10~

12月)の年2回の栽培で市場に出荷しています。夏場の栽培は高原などが適している一方で、

長野県などが気温が低すぎて栽培できない時期こそが、茨城県の出番だという位置づけに

あります。全国第2位のレタス生産量を誇る産地にあって、特にJA岩井園芸部(坂東市)の

レタス作付面積は圧倒的です。広大な畑で育ったレタスは、品質・おいしさ・新鮮さとも

に満点です。甘くてみずみずしく、歯ざわりが良いと好評です。玉レタス以外にも、非結

球のリーフレタス類も栽培されています。県内最大の生産地ですから、生産過程では有機

質豊富な専用肥料を使い、健全土づくりにこだわり、高い品質を追求しています。そして、

収穫直後に5℃前後まで冷やし、鮮度を保ったまま出荷するのも、こだわりのひとつです。

こうした日頃の努力が認められ、品質や安全性など、厳しい基準をクリアした産地にあた

えられる「茨城県青果物銘柄産地」の指定を1991年に受けています。ここは夏ネギも有名

で、レタスより先の1984年に指定を受け現在に至っています。実はこのブログで過去に、

坂東市のレタスに特化して紹介していますが、今回は生産量全国2位を支えている県内産レ

タス栽培の現状をレタスの品種他、レタス雑学を交えて紹介します。

<レタスとは>

レタスは、地中海沿岸および西アジア原産のキク科アキノノゲシ属の一年草または二年草

で、野菜として広く利用されています。「学名」: Lactuca sativa、「和名」: チシャ、

「英名」: Lettuce レタスは、葉が巻くものと巻かないもの、茎を食用にするものなど、

多くの品種があります。

古くから日本では「チシャ」と呼ばれており、英名の「lettuce」から派生した日本名「レ

タス」も広く使われています。この名前は、レタスの切り口から出る白い液体の見た目に

基づいて付けられたものです。レタスは、生育初期には茎が短く、ロゼットを形成します。

高温条件が続くと開花のために茎を伸張・分枝させることがあります。この現象を「抽苔

(ちゅうたい)」と呼びます。葉を食用にする際は、抽苔が起こる前に収穫する必要があ

ります。

栽培は比較的容易で、涼しい季節に栽培することが一般的です。また、レタスはアブラナ

科の野菜と混植することで、互いに雑草を抑制し、害虫を防ぐ効果があります。

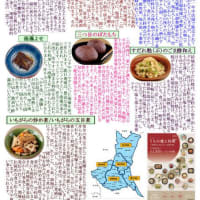

<レタス生産量ランキング>

1.世界の生産量ランキング (2021年)

1位は中国、2位アメリカ、3位インド、4位スペイン、5位イタリア、6位日本

中国が断トツで約56%のシェア、アメリカは13%・・・日本は2%です。

中国で生産されているのは、主に 「茎レタス」と呼ばれるタイプです。茎レタスは、

焼肉やサムギョプサルのときにお肉を包んで食べるのに相性がいいです。他にも、

「葉レタス」や 「立ちレタス」などのタイプも栽培されています。

2.国内の生産量ランキング (2021年)

全国計は546,800tですが、トップは長野県の178,800tで、シェアでは32.7%となって

います。2位は茨城県で87,000t(15.9%)、3位は群馬県で54,500t(10.0%)で、こ

の3県で約60%のシェアです。生産量日本一の長野県の主力レタスは「結球タイプ」

の「ヘッドレタス」という品種です。結果として、この品種が一番多く日本では生

産されていることになります。

<レタスのタイプと品種>

レタスは、見た目から「結球」、「非結球」、「立ち」、「茎」の4つのタイプに分別さ

れます。

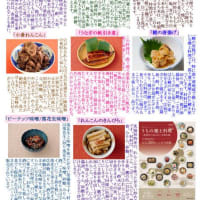

1.結球レタスのタイプ

文字通り結球するレタス。日本で栽培されているレタスの主役です。

①玉レタス:もっとも生産量の多い品種で、大きく丸い形をしています。葉は淡い緑色

で層を成しており、シャキシャキとした食感が特徴です。苦味やクセがなく、サラ

ダや炒め物などに使われます。特に1996年に長野県農業試験場で育成された「ヘッ

ドレタス」は大玉で緑色の葉が特徴です。夏でも栽培できるので、長野県を中心に

全国で栽培されています。単にレタスというとこの玉レタスを指します。

②サラダ菜:玉レタスに比べて巻きがゆるめで、厚みがあり鮮やかな緑色でツヤがあり

なめらかな葉です。β-カロテンや鉄分などの栄養素が玉レタスよりも多く含まれて

います。甘みがあり、巻き寿司や付け合せなどに使われます。

③アリスト:玉レタスの中でも早生品種で、耐病性が高く収穫しやすいのが特徴です。

葉はやや厚く、シャキシャキとした食感があります。サラダやサンドイッチなどに

使われます。

2.非結球レタス(葉レタス・リーフレタスともいう)のタイプ

結球しないレタス。栽培時期が短く玉レタスに比べて栽培が容易です。

①サニーレタス:葉先が赤紫色でやわらかい葉質が特徴です。苦味がほとんどなく、生

のままでも食べやすい品種です。スーパーでは玉レタスと並んで人気です。

②グリーンリーフ(グリーンカール):葉が緑色でカールしているので、サラダに加え

ると華やかな印象になります。生のままだと、少し苦味があるのが特徴です。

③フリルレタス:たくさん切り込みが入ったような葉が特徴的です。葉が波打っていて、

ドレスやスカートのフリルに似ています。みずみずしくて苦味がマイルドなので、

サラダやサンドイッチなどにおすすめです。

④ブーケレタス:その名の通りブーケのような形をしています。葉は明るい緑色で、少

し細長く葉先には丸みのある切り込みが入っています。苦味やくせが少ない味わい

なので、生のままいただくのがおすすめです。

⑤サンチュ:葉のフチが波うっているように縮れていて、ヒラヒラとしています。焼肉

などを巻いて食べるのが、サンチュの一般的な食べ方です 。

⑥エンダイブ:苦味があるのが特徴的で、別名「ニガチシャ」とも呼ばれます。原産地

は地中海沿岸で、4月〜11月頃と旬の時期が長いです。

3.立ちレタスタイプ

①ロメインレタス(コスレタス):立性して、半結球のタケノコ型になるレタス。葉が

ほとんど巻かずに立っているレタスです。一般的な玉レタスと比べて、葉が厚くて

肉厚で、食感がシャキシャキしています。サラダだけでなく、加熱調理にも向いて

いるのが特長です。葉は濃緑色で、内部の葉は淡黄色で、シーザーサラダにも使わ

れることが多いです。

②レッドロメインレタス:ロメインレタスの半分ほどの大きさで、日のあたる部分が赤

く色づくのが特徴のレタスです。

4.茎レタスのタイプ

茎の部分が食用になります。皮をむいて細切りにして生食や炒め物、和え物などにし

て食べられています。日本では「掻きチシャ」や「包菜」ともいわれています。

① チシャトウ:中国原産の品種で、茎は白くて太く、葉は緑色でやや厚みがあります。

茎はシャキシャキとした食感で、漬物や炒め物に向いています。

②ステムレタス:これを乾燥したものが「山くらげ」です。日本で栽培されている品種

で、茎は緑色で細く、葉は淡い緑色でやわらかいです。茎はコリコリとした食感で、

サラダやスープ、そして漬物にも向いています。

③貢菜:台湾原産の品種で、茎は紫色で細く、葉は紫色の縁取りがある緑色でふわふわ

とした感触です。茎は甘みがあり、生食や煮物に向いています。

④皇帝菜:中国原産の品種で、茎は白くて太く、葉は緑色でやや厚みがあります。茎は

シャキシャキとした食感で、漬物や炒め物に向いています。

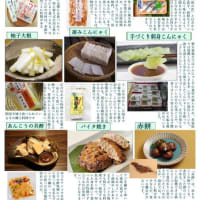

<レタスの豆知識>

1.レタスはなぜ一年中流通しているのか

レタスの生育は涼しい気候が適しており、夏は長野県などの高冷地、春の3~5月、秋

の9月~11月は茨城を中心とした平野部、冬は四国や九州などの暖地というように、季

節ごとに栽培に適した産地へ移り変わります。4〜5月に収穫されるレタスを春レタス、

6〜9月に収穫されるレタスを夏秋レタスと呼びます。この2つの時期に生産量が多いの

が茨城県です。

2.レタスの原産地

ヨーロッパや中近東が原産で、中世以降にオランダやフランスで改良された後に、ア

メリカに伝わり、そして、そのアメリカから日本に伝わったと言われています。

3.レタスの栄養価と効果

レタスは95%以上が水分なので、低カロリーで栄養価はそれほど高くありませんが、

美容や老化予防に良いビタミンC・E、β-カロテン、葉酸などのビタミンや、利尿作用

のあるカリウム、貧血予防効果のある鉄などのミネラル、整腸作用のある食物繊維な

どをバランスよく含みます。生食の方が栄養素の残存率は高いですが、加熱調理して

しんなりさせれば、カサが減るのでたくさん食べることができ、レタスの栄養分を多

くとることができます。また、レタスは火が通りやすいので、加熱は短時間で大丈夫

です。そうすることで、ビタミンCの損失が最小限に抑えられ、見た目もきれいに仕上

がります。βカロテン、ビタミンC、ビタミンE、カリウム、カルシウムなどの栄養素は、

結球型よりもリーフレタスやサラダ菜の方が多く含まれています。

4,レタスの茎から出てくる白い液体の正体は?

レタスの茎を切ると白い液体が出てくるのを見たことがある方も多いと思います。こ

の白い液体は「ラクチュコピクリン」というサポニン様物質のポリフェノールの一つで、

苦味成分が含まれています。催眠効果や鎮静作用があり、食欲増進、肝臓や腎臓の機能

を高める、リラックス効果、イライラを鎮めるなどの効果が期待出来ます。

5. レタスは包丁で切ると酸化して切り口が茶色く変色し、苦味が出やすくなるので、手

でちぎるのがおすすめです。ドレッシングも絡みやすくなりますよ。

6.レタスの食感を良くする簡単なコツ!

レタスをカットしたらしばらく氷水にさらし、水気を切って冷蔵庫に入れておくだ

け!シャキシャキ食感が損なわれることなく、見た目も良くなりますよ。また、し

っかりと水分を除去することでドレッシングの絡みも良くなり、一石二鳥です。

7.レタスの食べ合わせで注意すること

食べるときに気を付けた方が良いポイントがあります。

①不溶性食物繊維の摂りすぎ

レタスには不溶性の食物繊維が特に多く含まれているのですが、不溶性の食物繊維

は水溶性の食物繊維とは働きが違い、便の量を増やす効果があります。水溶性の食

物繊維を多く含むものを積極的に合わせるのがおすすめです!

②全体的な栄養バランスが偏ってしまう

約95%が水分なうえ、生食で食べることが多いので、摂取出来る栄養素が偏りがち

になります。レタス、きゅうり、キャベツ、大根などは淡色野菜ですが、緑黄色野

菜と比べると栄養素が少なめです。さらに、野菜サラダのみの場合は栄養素が不足

しやすいですから、緑黄色野菜を追加したり、豆類、肉類、魚類、海藻類など淡色

野菜だけでは摂取出来ない栄養素が含まれているものと組み合わせると栄養バラン

スが整い、身体に良い料理になりますよ。

③身体を冷やしすぎてしまう

レタスには利尿作用のあるカリウムが豊富に含まれています。カリウムには身体の

余分な熱を排出して冷やしてくれる効果がありますが、冷え性の方がレタスをたく

さん食べてしまうと身体が冷えすぎてしまう可能性もあります。冷え性の方は、生

食よりも加熱して食べることを心がけましょう。

9.レタスの名称は、ラテン語で言う「乳」に由来しているそうです。レタスをちぎった時

に出てくる液体が乳白色であることから、そのような名前が付けられました。

10.近年は設備の発達が進み、屋外ではなく植物工場で栽培されるものも増えてきています。

淡色野菜として知られるレタスですが、実は水耕栽培のレタスはβ-カロテンの含有量が

100gあたり710μgあるので、緑黄色野菜に分類されます。その他、カリウムやカルシウ

ム、マグネシウム、リン、マンガンなどのミネラルも、土耕栽培より水耕栽培の方が多

く含まれています。

<茨城県のレタス栽培の現状>

茨城県はレタス生産量が、2021年度には約9万トンを収穫しました。そのうち水耕栽培で栽培

されたレタスは約1万トンで、全国の水耕栽培レタスの約3割を占めています。茨城県には水耕

栽培の農場が多くあり、その中でも大規模なものとしては、[株式会社サニープラント]や[株式

会社美浦ハイテクファーム]などがあります。[株式会社サニープラント]は、リーフレタスやホウ

レン草などの水耕栽培を行っており、1日5千株、年間174万株を生産するという記念式典が2024

年1月に行われました。[株式会社美浦ハイテクファーム]は、国産パプリカの栽培や販売加工も行

っており、太陽光利用型の植物工場では水耕栽培を採用しています。ですから、茨城県のレタス

栽培は水耕栽培割合がとても高いのです。この水耕栽培については別の機会に紹介しますので、

今回は触れないことにします。

<茨城県産レタスの特長>

茨城県では、特に県西地域で盛んに生産されています。広大な畑で育ったレタスは、品質・おい

しさ・新鮮さともに満点です。甘くて、みずみずしく、歯ざわりが良いと好評です。茨城県のレ

タスは、品質や安全性など、厳しい基準をクリアした産地にあたえられる「茨城県青果物銘柄産

地」の指定を受けています。有機質豊富な専用肥料を使い、健全土づくりにこだわり、高い品質

を追求しています。さらに、栽培の管理・記録を徹底しているので、安心して食べられます。

収穫直後に5℃前後まで冷やし、鮮度を保ったまま出荷するのも、こだわりのひとつです。

(茨城県で主力として生産されているレタスのタイプと品種)

(1)「結球レタス」タイプ:玉レタスの生産量が一番多いです。品種としては「さとのそら」、

「きぬの波」、「ゆめかおり」などがあります。パリッとした食感と甘みが特徴です。

(2)「非結球レタス」タイプ:葉先が赤紫色のサニーレタスや、焼肉を包んで食べるサンチュ

の生産が多いです。栄養価が高く、色鮮やかなサラダに向いています。

(3)「茎レタス」タイプ:ステムレタスという品種が多いです。茎を食べるタイプで、アスパ

ラガスに似た食感と風味があります。山クラゲはこれを乾燥したものです。

茨城県のレタスは、有機質豊富な専用肥料を使い、健全な土づくりにこだわり、高い品質を追求

しています。また、収穫直後に冷やし、鮮度を保ったまま出荷しています。品質や安全性など、

厳しい基準をクリアした産地にあたえられる「茨城県青果物銘柄産地」の指定を受けている理由

です。茨城県のレタスは、作付け面積が一番大きい坂東市を中心に、古河市、境町、結城市、八

千代町、常総市、筑西市、下妻市、土浦市、つくば市など県西地区で生産が盛んです。

(茨城県で一番生産量が多い玉レタスの栽培カレンダー)

玉レタスの栽培時期は、一般的に春と秋に種をまきます。茨城県では、冬どり栽培と春どり栽培

が主流です。冬どり栽培は、8月下旬から10月上旬に種をまき、11月から2月に収穫します。耐寒

性の強い品種を選び、低温時には保温対策を行います。春どり栽培は、10月中下旬から3月上旬に

種をまき、3月から6月に収穫します。早生の多収種や高温でも育つ品種を選び、栽培初期には保

温対策を行います。玉レタスが播種から収穫まで2か月~3か月ほど。リーフレタスであれば50日

~60日程度で収穫できます。玉レタスは秋まき栽培が、リーフレタスは春まき栽培が栽培しやす

いといわれます。作型は、冬どり栽培、春どり栽培、夏秋どり栽培の3つに大きく分けられます。

<玉レタス栽培の手順(畑)> タキイ種苗KKより

手順1:畑の準備

種をまく前の2週間前~10日前までに土づくりと施肥をします。肥料は、全面施肥で行い

ます。畑に、堆肥と苦土石灰を入れよく耕します。その後、化成肥料を施肥し、土とよ

く混ぜます。畝幅100cmの平畝をたて、ポリマルチを張ります。

手順2:定植

株間30cmに植え穴を掘り、苗を植えつけます。株元にたっぷりかん水します。

手順3:追肥

地植えの場合は、元肥をしっかり施しておけば追肥は不要です。

手順4:収穫

球の頭を軽く押し、硬く弾力が出てきたら収穫のタイミングです。球の下方から切り取

とって収穫します。

玉レタスの栽培には、土壌や肥料、病害虫の防除なども注意が必要です。家庭菜園初心者の場合

は、市販の苗を購入して植え付けると手軽でおすすめです。

是非、茨城県のレタスをご賞味あれ!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます