(58)

そうブームになることも世の中に多くはなく、それを作り出している意識もない。部長の意向で、雑誌という消え行くものでありながら、ある程度のクラシックになることも求められていた。そのために普遍的な知識を自分の中でも欲しがった。

仕事をこなしながら、自分の成長の時間をとることは不可欠でありながら、易きに流れてしまうのもまた自分だった。そのように、後で取り返しのつかない時間が経ってしまうことを感じてしまうこともあるのだろう。

1993年になっていた。

経験が足りないことを自覚しながらも、毎日の生活をしている。誰かが亡くなって、その人の成し遂げたことを後追いするような形で学ぶこともある。社長の件ももちろんそうであったが、他の人の立派な業績も後で知る。

3人の人間について思いを馳せる。

職場内で音楽の記事を書いている男性がいた。その人の文章でたくさんのことを学ばせてもらった。ジャンルに拘泥せず、(口では簡単にいえるが、本来の意味でそうできる人をぼくはそれほど知らない)気に入った音楽家を紹介していた。

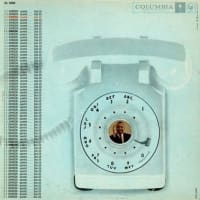

その人が、追悼記事でディジー・ガレスピーというトランペッターのことを書いていた。戦前のビバップという形体のジャズを作り上げたひとりであり、その相棒と比較して長生きし、ときには熱烈な音のトランペットを吹き、ときにはお道化に徹し、(そのことをよく思わない人も当然のように存在する)大衆に広めることにも貢献したかもしれない。そもそもジャズを大衆の音楽と定義しない人も大勢いるので、なんともいえないのも事実だが。

そのユニークな音楽家は、麻薬まみれで、短命な人が周りにたくさんいながらも、それとは別個に75歳まで生き延びた。自分は、そんなにも知らなかったが、その追悼記事が素晴らしかったので、彼にCDを貸してもらい。それ以来、その音楽家を好きになっていった。誰かの愛情が伝染することもあるが、まさに今回がそれだった。しかし、何回もいうが、その人がいなくなって同時代の体験ができないことは、いささか悲しいことでもあった。

ひとりは妖精のような人。その人はローマで迷子のようになった王女の姿であらわれる。

新聞記者とローマの町を探検し、つかの間の庶民の生活を存分に楽しむ。まさに映画という虚構の中で生活することを許されたような存在だった。その映画は、みどりに執拗に誘われ、いっしょに名画座に観に行った。ロマンチックすぎる先入観があったので、それほどの期待はなかったのだが、暗がりに座ってしまえば、いつかはみどりの存在も忘れてしまうほど、熱中していた。その監督のその他の作品もひろって観たくなってしまった。

みどりは、ぼくが気に入ったことを喜んで、それから古い白黒の映画を何本か教えてくれた。フランスの映画に良いものがたくさんあったことを知る。

その映画の中で、はかなげに生きた存在も地球上から消える。誰も歴史を後戻りさせる力がないことを強く確信するだけだった。

昨年のバルセロナでのオリンピックで、米国のバスケット・ボールのチームは、ドリーム・チームと呼ばれて大活躍した。その中にHIVに感染して引退した選手もいた。その不治の病と思われていたものが、より一層身近になった経験だった。そのことを抜きにしても、そのチームはテレビの前の観客を魅了した。

その病気にかかったテニス・プレーヤーのアーサー・アッシュという選手が、その頃亡くなった。現役時代の活躍を、自分はよくは知らなかった。だが、その人物に触れれば触れるほど、人間的に素晴らしい存在であることを知って行く。

あらゆる差別を、自分がベストを尽くさないことの言い訳にしてはいけない、のだとその人から教えられる。その生き方を実践した人も、50年も生きられずに、自分のコートから退場する。さらに、このような人たちを生み出した過去のアメリカの文明の底力を尊敬しないわけにはいかなかった。

自分を作り上げる過程にあって、この時代も大きかったと思わないわけにはいかない。

ある日、みどりと、みどりの家の近くの河原に座っている。夕日が沈みかけているが、時にそれが大きく見えることがある。その日もそうだった。それを背景にして、バスケットをしている少年の歓声が聞こえる。

そうブームになることも世の中に多くはなく、それを作り出している意識もない。部長の意向で、雑誌という消え行くものでありながら、ある程度のクラシックになることも求められていた。そのために普遍的な知識を自分の中でも欲しがった。

仕事をこなしながら、自分の成長の時間をとることは不可欠でありながら、易きに流れてしまうのもまた自分だった。そのように、後で取り返しのつかない時間が経ってしまうことを感じてしまうこともあるのだろう。

1993年になっていた。

経験が足りないことを自覚しながらも、毎日の生活をしている。誰かが亡くなって、その人の成し遂げたことを後追いするような形で学ぶこともある。社長の件ももちろんそうであったが、他の人の立派な業績も後で知る。

3人の人間について思いを馳せる。

職場内で音楽の記事を書いている男性がいた。その人の文章でたくさんのことを学ばせてもらった。ジャンルに拘泥せず、(口では簡単にいえるが、本来の意味でそうできる人をぼくはそれほど知らない)気に入った音楽家を紹介していた。

その人が、追悼記事でディジー・ガレスピーというトランペッターのことを書いていた。戦前のビバップという形体のジャズを作り上げたひとりであり、その相棒と比較して長生きし、ときには熱烈な音のトランペットを吹き、ときにはお道化に徹し、(そのことをよく思わない人も当然のように存在する)大衆に広めることにも貢献したかもしれない。そもそもジャズを大衆の音楽と定義しない人も大勢いるので、なんともいえないのも事実だが。

そのユニークな音楽家は、麻薬まみれで、短命な人が周りにたくさんいながらも、それとは別個に75歳まで生き延びた。自分は、そんなにも知らなかったが、その追悼記事が素晴らしかったので、彼にCDを貸してもらい。それ以来、その音楽家を好きになっていった。誰かの愛情が伝染することもあるが、まさに今回がそれだった。しかし、何回もいうが、その人がいなくなって同時代の体験ができないことは、いささか悲しいことでもあった。

ひとりは妖精のような人。その人はローマで迷子のようになった王女の姿であらわれる。

新聞記者とローマの町を探検し、つかの間の庶民の生活を存分に楽しむ。まさに映画という虚構の中で生活することを許されたような存在だった。その映画は、みどりに執拗に誘われ、いっしょに名画座に観に行った。ロマンチックすぎる先入観があったので、それほどの期待はなかったのだが、暗がりに座ってしまえば、いつかはみどりの存在も忘れてしまうほど、熱中していた。その監督のその他の作品もひろって観たくなってしまった。

みどりは、ぼくが気に入ったことを喜んで、それから古い白黒の映画を何本か教えてくれた。フランスの映画に良いものがたくさんあったことを知る。

その映画の中で、はかなげに生きた存在も地球上から消える。誰も歴史を後戻りさせる力がないことを強く確信するだけだった。

昨年のバルセロナでのオリンピックで、米国のバスケット・ボールのチームは、ドリーム・チームと呼ばれて大活躍した。その中にHIVに感染して引退した選手もいた。その不治の病と思われていたものが、より一層身近になった経験だった。そのことを抜きにしても、そのチームはテレビの前の観客を魅了した。

その病気にかかったテニス・プレーヤーのアーサー・アッシュという選手が、その頃亡くなった。現役時代の活躍を、自分はよくは知らなかった。だが、その人物に触れれば触れるほど、人間的に素晴らしい存在であることを知って行く。

あらゆる差別を、自分がベストを尽くさないことの言い訳にしてはいけない、のだとその人から教えられる。その生き方を実践した人も、50年も生きられずに、自分のコートから退場する。さらに、このような人たちを生み出した過去のアメリカの文明の底力を尊敬しないわけにはいかなかった。

自分を作り上げる過程にあって、この時代も大きかったと思わないわけにはいかない。

ある日、みどりと、みどりの家の近くの河原に座っている。夕日が沈みかけているが、時にそれが大きく見えることがある。その日もそうだった。それを背景にして、バスケットをしている少年の歓声が聞こえる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます