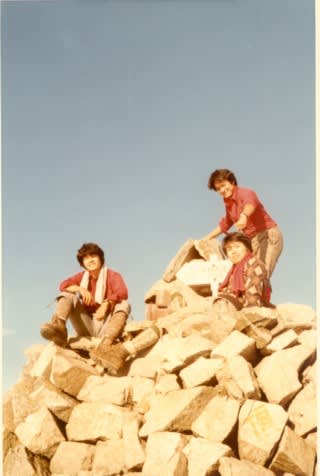

(浩然の気を強く感じる森の中)

毎日新聞に連載されている宮城谷昌光氏の小説「劉邦」を読むのが、毎朝の楽しみです。

劉邦もですが、劉邦を支える家臣達の描写がじつに面白い。

その中でも張良が病に伏せたとき、山に入ることで病を癒すくだりは大変興味をもちました。

病気が長引く張良が、劉邦に山に居を移すことをお願いする場面です。

「『その病身で、あの山に登る…』

眉をひそめた劉邦は、許可しなかった。

が、張良が山気を欲していることを知り、ついに輿を用意させ、みずからつきそった。

人には治せない疾病は山に治してもらうしかない。」 -「劉邦」294話-

それから十日後、張良が元気になって劉邦の元に帰ってきた場面です。

「『おう、子房どの、快癒なさったのか』 (注:子房は張良の字)

この曹参の声に足を停めた張良は、軽く頭を下げて、

『山の不思議な力が病患を排払してくれました。ご心配をおかけしました』

と、いった。なるほどその声には悴(やつ)れがまったくない。」 -「劉邦」297話-

張良、彼がいなかったら劉邦は天下を取れなかったとまで言われた天才軍師・張良。

兵法だけでなくいろいろなことに長じていた張良が、療養のために自ら山行きを選択したのには確信があってのことだったのでしょう。

前回のブログにも書きましたが、これが「浩然の気」ではないでしょうか。

「浩然の気」、辞書には「天地にみなぎっている、万物の生命力や活力の源となる気」と書かれています。

非科学的なようですが、私も、自然には人を元気にしてくれる力があると経験的に感じています。

場所はどこであれウォーキングをすれば爽快感がありますが、とりわけ山歩きはその効果が大きいようです。

気分が晴れる、頭が冴える、やる気が出てくるなど自分自身の内面の変化をはっきりと自覚できます。

寝たきり老人にならないように足腰を鍛える意味もありますが、心の健康を維持するために、何よりも日々の生活に張りを持たせるために今後も山登りを続けていきたいと思います。

毎日新聞に連載されている宮城谷昌光氏の小説「劉邦」を読むのが、毎朝の楽しみです。

劉邦もですが、劉邦を支える家臣達の描写がじつに面白い。

その中でも張良が病に伏せたとき、山に入ることで病を癒すくだりは大変興味をもちました。

病気が長引く張良が、劉邦に山に居を移すことをお願いする場面です。

「『その病身で、あの山に登る…』

眉をひそめた劉邦は、許可しなかった。

が、張良が山気を欲していることを知り、ついに輿を用意させ、みずからつきそった。

人には治せない疾病は山に治してもらうしかない。」 -「劉邦」294話-

それから十日後、張良が元気になって劉邦の元に帰ってきた場面です。

「『おう、子房どの、快癒なさったのか』 (注:子房は張良の字)

この曹参の声に足を停めた張良は、軽く頭を下げて、

『山の不思議な力が病患を排払してくれました。ご心配をおかけしました』

と、いった。なるほどその声には悴(やつ)れがまったくない。」 -「劉邦」297話-

張良、彼がいなかったら劉邦は天下を取れなかったとまで言われた天才軍師・張良。

兵法だけでなくいろいろなことに長じていた張良が、療養のために自ら山行きを選択したのには確信があってのことだったのでしょう。

前回のブログにも書きましたが、これが「浩然の気」ではないでしょうか。

「浩然の気」、辞書には「天地にみなぎっている、万物の生命力や活力の源となる気」と書かれています。

非科学的なようですが、私も、自然には人を元気にしてくれる力があると経験的に感じています。

場所はどこであれウォーキングをすれば爽快感がありますが、とりわけ山歩きはその効果が大きいようです。

気分が晴れる、頭が冴える、やる気が出てくるなど自分自身の内面の変化をはっきりと自覚できます。

寝たきり老人にならないように足腰を鍛える意味もありますが、心の健康を維持するために、何よりも日々の生活に張りを持たせるために今後も山登りを続けていきたいと思います。