平戸に行ってきました。今年2回目です。

1回目の4月に訪れた時のブログに、ワンゲルの後輩Y島君からコメントをもらっていました。

その中に「山鹿市長の祖先は、忠臣蔵でも有名な山鹿素行の山鹿兵法の伝承者」と書いてあったことが今回の平戸行きの理由の一つとなりました。

山鹿市長は河内峠に吉井勇の歌碑を建てられた方ですが、その祖先が山鹿素行だということをコメントで初めて知ったのです。ルーツが山鹿素行とわかったことで、平戸を詠んだ吉井勇の歌の中でこれまでスルーしていた歌が急に輝きを増してきました。歌の背景が分からず理解できていなかった歌でしたが、現地に行けばさらに何かが分かるだろうと思い、再び平戸を訪ねたのです。

まずは陣太鼓の歌

山鹿流の陣太鼓鳴る音らしも夜半すさまじき風もてくるは

歌碑の除幕式は前夜からの暴風雨で大変だったことは知っていました。

「昭和32年7月5日、筑前平戸の河内峠の上に、わが歌を刻める巨碑建ちて除幕式あり、折からの烈しき風雨はさながら平戸男の子の意気を見るがごとし、その前夜よりの即興の作」(「筑紫旅情 『平戸の雨』」)

「山鹿流の陣太鼓」については何のことか分からずあまり気に留めずスルーしていましたが、山鹿市長のルーツがあの山鹿素行となると解釈がちがってきます。

松浦資料博物館にその「山鹿流押太鼓」が展示してありました。山鹿流では陣太鼓を打ち鳴らして兵を威勢よく押し出すことから「押太鼓」と言うそうですが

その説明文

忠臣蔵討ち入りの陣太鼓のイメージでいたらとんでもありませんでした。手持ちの太鼓でなく、一人が背負い、もう一人が打ち鳴らすという二人掛かりの勇壮なものでした。

激しく降る雨を、市長の祖先である山鹿素行の兵法を引用して詠んだ歌だったことが山鹿流陣太鼓の実物を見てより深く理解できたのです。

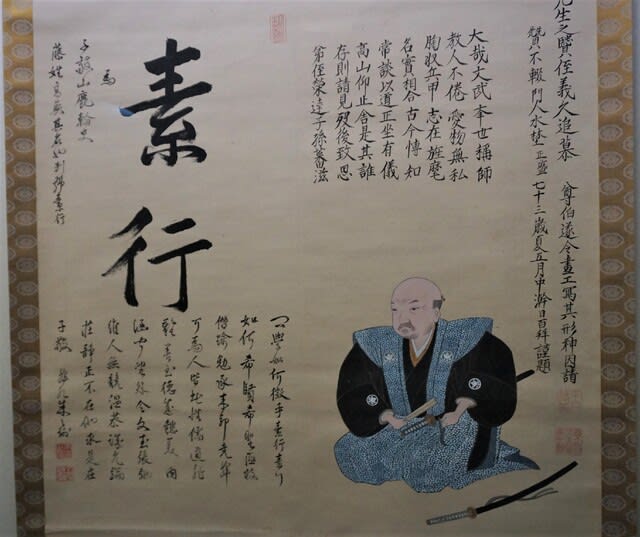

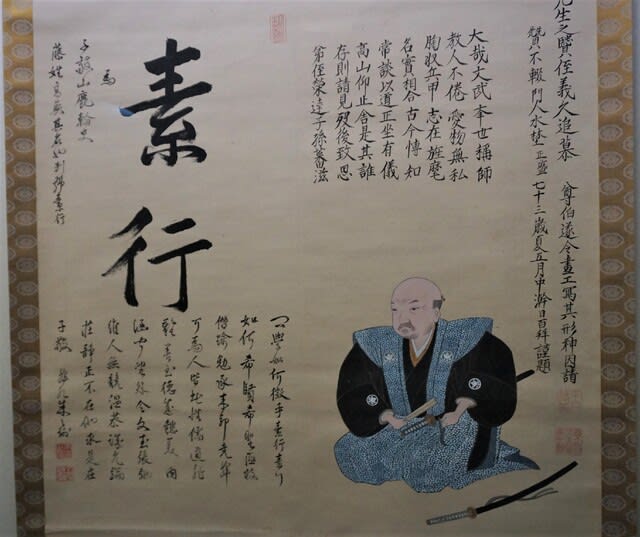

松浦資料博物館には山鹿素行についての展示物もありました。(館内はストロボなしでの撮影可)

素行の弟・山鹿平馬は平戸藩の家老、また孫の山鹿高道は江戸浅草にあった素行の家塾「積徳堂」を平戸に移して松浦候に仕え、その末裔が山鹿光世市長になります。

除幕式当日も暴風雨だったようで次のように詠んでいます。

宗達の風神雷神わがために来しやとおもひ空を見上ぐる

私が河内峠を訪ねた日は晴れていました。

河内峠に建つ歌碑

大きな石碑を建ててもらい、吉井勇は「空前絶後」と喜びを表しています。

山きよく海うるわしとたたえつつ旅人われや平戸よくみむ

歌碑が建つ平戸市川内町には千里ヶ浜がありますが

鄭芝龍住みしころよりいまもなほ千里ヶ浜に波の寄る見ゆ

「鄭」の字が読めなくてスルーしていた歌でした。

自分の無知をさておいて、なんでこんなマニアックな人名を吉井勇は知っていたのだろうなどと思っていましたが、この歌が詠まれたのは歌碑が建つ前の年で、吉井は山鹿光世市長から平戸に招待されています。その時に平戸の歴史にも詳しかった山鹿市長から鄭成功やその父である鄭芝龍の話を聞いて河内町の千里ヶ浜を訪れたと思われます。

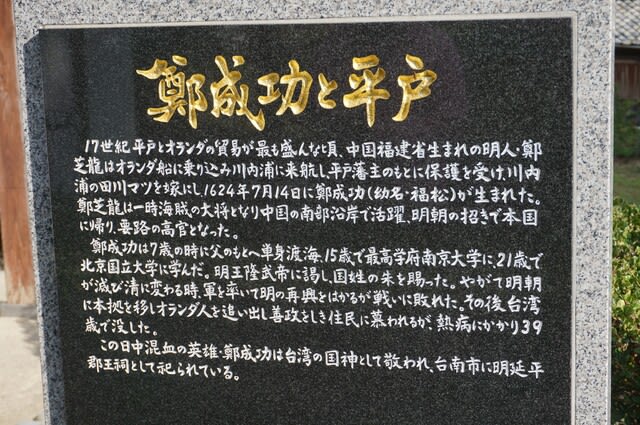

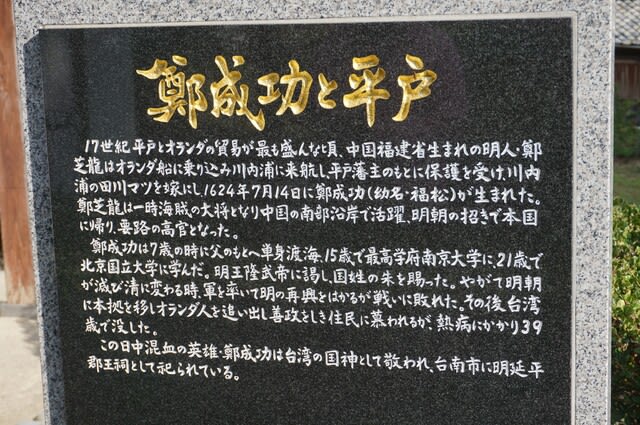

鄭成功は平戸生まれで、1661年に台湾を当時支配していたオランダから解放した英雄です。その記念館が生誕の地である平戸市河内町にあります。

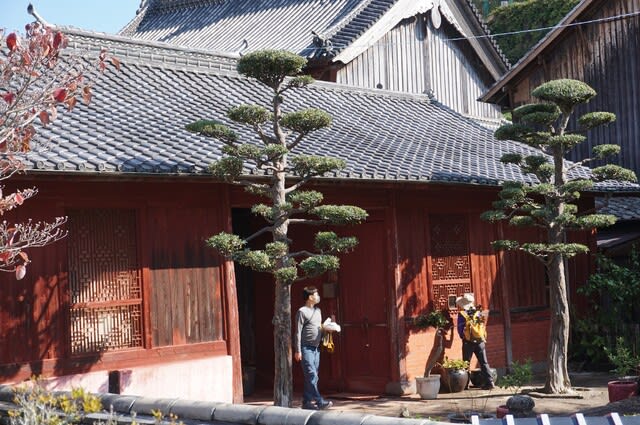

鄭成功記念館

鄭成功と平戸の関係

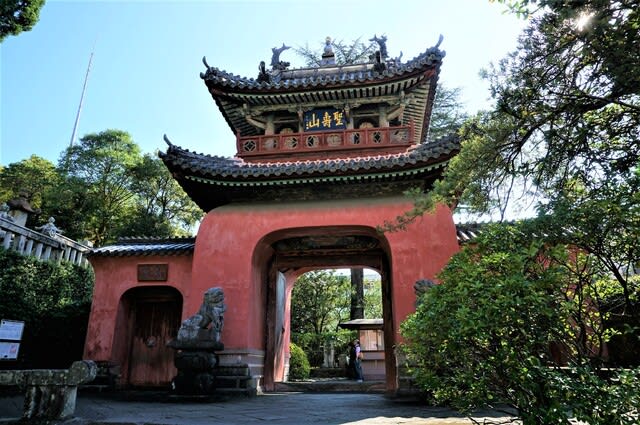

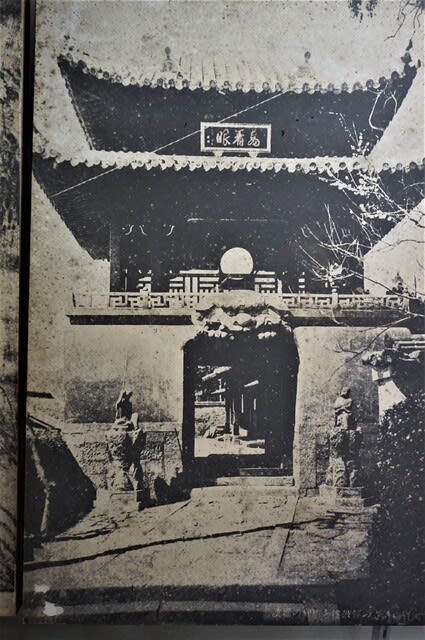

道路からも目立つひときわ大きな「鄭成功門」

反対側から見ると

門の向こうには海が広がります。

千里ヶ浜です。

1回目の4月に訪れた時のブログに、ワンゲルの後輩Y島君からコメントをもらっていました。

その中に「山鹿市長の祖先は、忠臣蔵でも有名な山鹿素行の山鹿兵法の伝承者」と書いてあったことが今回の平戸行きの理由の一つとなりました。

山鹿市長は河内峠に吉井勇の歌碑を建てられた方ですが、その祖先が山鹿素行だということをコメントで初めて知ったのです。ルーツが山鹿素行とわかったことで、平戸を詠んだ吉井勇の歌の中でこれまでスルーしていた歌が急に輝きを増してきました。歌の背景が分からず理解できていなかった歌でしたが、現地に行けばさらに何かが分かるだろうと思い、再び平戸を訪ねたのです。

まずは陣太鼓の歌

山鹿流の陣太鼓鳴る音らしも夜半すさまじき風もてくるは

歌碑の除幕式は前夜からの暴風雨で大変だったことは知っていました。

「昭和32年7月5日、筑前平戸の河内峠の上に、わが歌を刻める巨碑建ちて除幕式あり、折からの烈しき風雨はさながら平戸男の子の意気を見るがごとし、その前夜よりの即興の作」(「筑紫旅情 『平戸の雨』」)

「山鹿流の陣太鼓」については何のことか分からずあまり気に留めずスルーしていましたが、山鹿市長のルーツがあの山鹿素行となると解釈がちがってきます。

松浦資料博物館にその「山鹿流押太鼓」が展示してありました。山鹿流では陣太鼓を打ち鳴らして兵を威勢よく押し出すことから「押太鼓」と言うそうですが

その説明文

忠臣蔵討ち入りの陣太鼓のイメージでいたらとんでもありませんでした。手持ちの太鼓でなく、一人が背負い、もう一人が打ち鳴らすという二人掛かりの勇壮なものでした。

激しく降る雨を、市長の祖先である山鹿素行の兵法を引用して詠んだ歌だったことが山鹿流陣太鼓の実物を見てより深く理解できたのです。

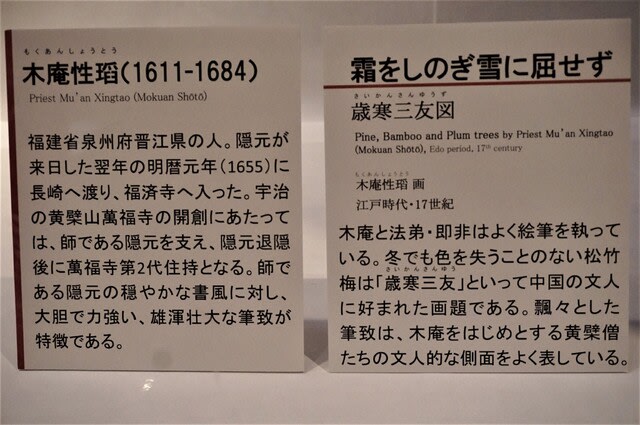

松浦資料博物館には山鹿素行についての展示物もありました。(館内はストロボなしでの撮影可)

素行の弟・山鹿平馬は平戸藩の家老、また孫の山鹿高道は江戸浅草にあった素行の家塾「積徳堂」を平戸に移して松浦候に仕え、その末裔が山鹿光世市長になります。

除幕式当日も暴風雨だったようで次のように詠んでいます。

宗達の風神雷神わがために来しやとおもひ空を見上ぐる

私が河内峠を訪ねた日は晴れていました。

河内峠に建つ歌碑

大きな石碑を建ててもらい、吉井勇は「空前絶後」と喜びを表しています。

山きよく海うるわしとたたえつつ旅人われや平戸よくみむ

歌碑が建つ平戸市川内町には千里ヶ浜がありますが

鄭芝龍住みしころよりいまもなほ千里ヶ浜に波の寄る見ゆ

「鄭」の字が読めなくてスルーしていた歌でした。

自分の無知をさておいて、なんでこんなマニアックな人名を吉井勇は知っていたのだろうなどと思っていましたが、この歌が詠まれたのは歌碑が建つ前の年で、吉井は山鹿光世市長から平戸に招待されています。その時に平戸の歴史にも詳しかった山鹿市長から鄭成功やその父である鄭芝龍の話を聞いて河内町の千里ヶ浜を訪れたと思われます。

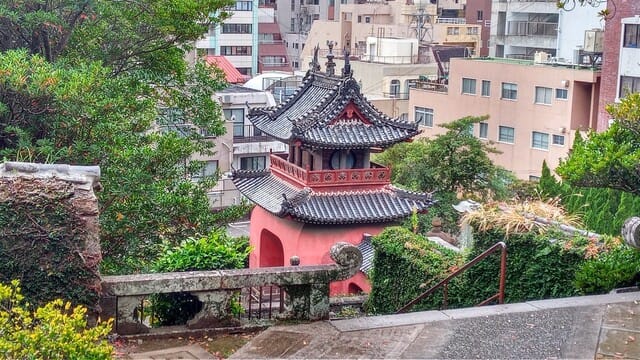

鄭成功は平戸生まれで、1661年に台湾を当時支配していたオランダから解放した英雄です。その記念館が生誕の地である平戸市河内町にあります。

鄭成功記念館

鄭成功と平戸の関係

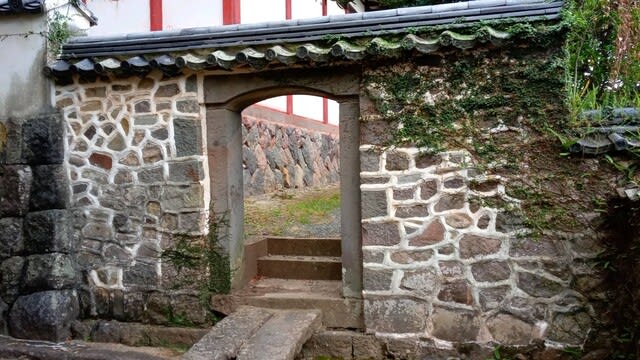

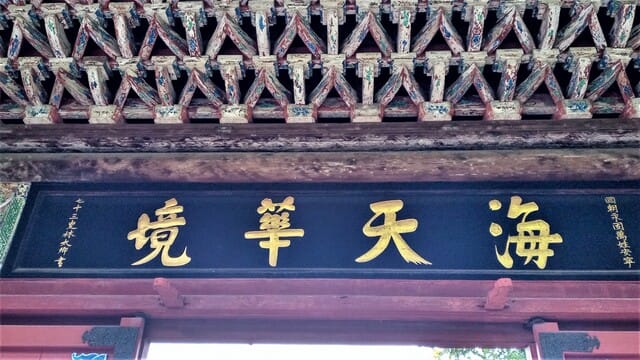

道路からも目立つひときわ大きな「鄭成功門」

反対側から見ると

門の向こうには海が広がります。

千里ヶ浜です。

鄭芝龍住みしころよりいまもなほ千里ヶ浜に波の寄る見ゆ

吉井勇が千里ヶ浜を訪れたのは、山鹿光世市長から招待を受けた昭和31年のことです。そのとき山鹿氏と吉井勇は親交を深めたのでしょう。

吉井勇は山鹿市長も平戸の歌の中に詠んでいました。

このあたり対馬も見ゆと示すなり山鹿市長は太指をもて

吉井勇が千里ヶ浜を訪れたのは、山鹿光世市長から招待を受けた昭和31年のことです。そのとき山鹿氏と吉井勇は親交を深めたのでしょう。

吉井勇は山鹿市長も平戸の歌の中に詠んでいました。

このあたり対馬も見ゆと示すなり山鹿市長は太指をもて

「平戸遊草」

したたかにウヰスキー飲み眠りけむ山鹿市長の夢に降る雨 「筑紫旅情 平戸の雨」

したたかにウヰスキー飲み眠りけむ山鹿市長の夢に降る雨 「筑紫旅情 平戸の雨」